【彼得·吉布尔】浪漫爱情哲学

浪漫爱情哲学

作者:彼得·吉布尔 著;吴万伟 译

来源:译者授权儒家网发布

本文作者认为,哲学就像爱情,是有着多样精彩的玩意儿。

在处理高度情感性议题时,哲学通常并不害羞:哲学通常告诉我们我们不该做的事还有某些珍视的观念是毫无道理的。但是,并非很多现代哲学家都写过个人情感方面的东西如浪漫爱情的感觉。但是,它似乎是准备好进行如现象学家们进行的那种分析的话题——详细且中立地考察恋爱中到底出现了什么。分析哲学家偶尔也涉足这个领域。因此,浪漫爱情提供了一个机会,让人看看现代哲学应对同一话题的不同形式,并对比两者的优缺点。

弄清现象学途径和分析途径差别的简洁整齐方式是说,一个观看内在感受,另一个观看外在意义。现象学并不提出超出我们体验的现实主张,只谈论体验的内容和结构。相反,分析哲学更感兴趣的是观看概念来确保我们并不得出未经证实的结论,无论是有关我们自己还是我们的世界和我们所认识的东西。因此,浪漫爱情能够从现象学角度看待将其视为你作为主体的体验,或从分析哲学角度视为研究概念或对象。一个严重依赖回顾——无论是你自己的还是他人的汇报——另一个依赖对意义和使用的分析。

我们在此特别观察的是浪漫爱情,不是对家人朋友的爱,不是思想上的爱也不是对邻居的关爱。但是,浪漫爱情仍然拥有很多方面和阶段。其中包括:坠入情网、迷恋、单恋、性爱、长期稳定关系之爱、失恋、暗恋和哀悼。它们或许没有共同之处,因而最多可能被归类为维特根斯坦所说的“家族相似性”。接下来,笔者将关注坠入情网和长期稳定关系之爱,两者密切相关。

德罗尔罗森斯基(Dror Rosenski)的夏日爱情之舞,2022年

一、爱情现象学

正如我提及的那样,“现象学”这个术语可以被用来描述对体验的考察,但它也能更具体地指代以我们的世界体验为核心的哲学学派。现象学的第三个意思是特定的现象学哲学家的整体发现,涉及到我们的体验如何构建及其实际意义和伦理意义。

现象学分析有两大流派:埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)的超验现象学和马丁·海德格尔(Martin Heidegger)的阐释学现象学(解释性)。

这样的术语令人恐惧。但简单地说,若应用在浪漫爱情中,胡塞尔的途径要求我们意识到我们有关爱情的现成概念,然后将其“拒之门外”,以便成为异国他乡的陌生人,再尽可能客观地观察我们的体验。

就我们现在的兴趣而言,这已经产生了问题。比如,任何人的爱情体验在某种程度上难道不是被我们在社会上的成长过程中塑造而成的吗?这种情感不是已经被诗人和歌唱家们描写或歌唱了吗?果真如此,我们的爱情体验的先入之见是体验的组成部分。其实,体验在很大程度上难道不是文化影响的产物吗?或许更切中要害的是:我怎么知道我是否摆脱了我的爱情认识的人为偏见呢?或许它要求在某些形而上学大师指导下的广泛训练。

如果转向海德格尔的现象学可能是某种安慰,它解释了我们的认知的核心作用。海德格尔的视角承认,没有办法将你自己与你所在的人类世界区分开来。因此有必要试图创造你的个人体验,然后在一种前理解的状态下清晰思考。意识到被调查的体验的最初感觉应该帮助确定它们没有被私自运回到人们报道的情况中。

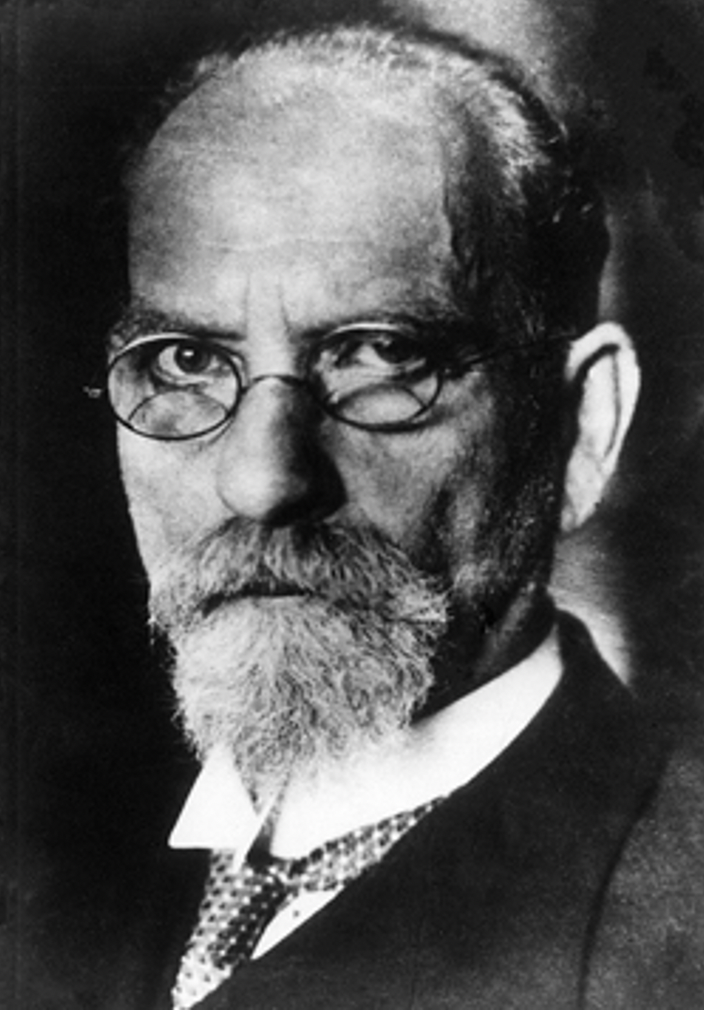

埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl),不大可能对爱情感兴趣。1910年

提出这个命题也是有问题的,但是请让我把话说完:我认为,我倾向于相信爱情是有时候令人胆怯的压倒性的情感,通常被过高估计用来为人们的行为方式辩护。请注意这种先入之见并不是在没有任何证据的情况下悄悄溜进来的。

我们现在进入阐释学的圈子。这里,我们分解手中物质的元素——浪漫爱情体验——看看每个部分如何加起来组成整体,以及它们如何与体验的整体性联系起来。

在此阶段,我们必须收集坠入情网是什么样的数据。源头包括我们自己对爱情的回顾,他人诉说的爱情回顾。说到爱情,可能还包括流行的抒情歌曲。

收集体验数据

反省回顾是在考虑某些事情在你看来的感觉如何。就我而言,观看浪漫爱情的感觉产生一些东西,其中我认为很少被谈论的是一种生理因素,也就是喉咙下面和胸脯上面的疼痛。不过,这在我的体验中不仅仅是浪漫爱情的感觉——-也类似于怀旧体验或对快要死掉的孩子的同情或者思乡病。

流行音乐如何呢?我对著名女歌手杰姬狄·香农(Jackie De Shannon)的这首抒情歌曲印象深刻,因为搜索者太多而大受欢迎:“我能感受到脸上的新表情/我能感受到出现了闪亮的感知。。。每次在你/走进房间的时候。”(“当你走进房间的时候”,1996)这里强调了感觉的不可控制性和自发性本质。再请看歌手凯蒂·梅卢阿(Katie Melua)的“九百万辆自行车”(2012),确定性再次出现:“北京有九百万辆自行车/那是事实/这是我们不能否认的事/就像我爱你一直到死的事实。”虽然浪漫体验中常常有性的元素,但未必总是如此。这就出现在塞西尔·夏普(Cecil Sharp)收集的萨默塞特(Somerset)传统歌谣中的这句话:“她长得这么好看和机灵/洗掉她的所有亚麻布,啊”(“拿着电熨斗飞快跑开”)。这里,心爱的人在做一件寻常之事,但是做事方式中体现了情人特别欣赏的品质。

浪漫爱情或许很简单,就是对身体美的吸引和欣赏而已。但是,爱情体验比单纯的吸引更多,而且还有转型改造,甚至生死攸关。音乐上有很多这样的例子:这里有两个。第一个是1958年菲利普·斯佩克特(Philip Spector)所写,美国前流行组合泰迪熊(the Teddy Bears)演唱:“单单看见他笑,就让我的人生值得过了。”1970年,摇滚乐大师贾尼斯·乔普林(Janis Joplin)去世之前唱到“但是我要用我的所有明天来换取一个昨天,抱着鲍比的身体坐在我身边”(我和鲍比麦基)。爱情体验是如此压倒一切,看起来似乎有些非理性,正如达斯蒂·斯普林菲尔德(Dusty Springfield)唱的那样,“无论你做什么/我只想和你在一起”(1964)。这可以外溢出来变成令人不愉快的占有欲,如“四季”在1966年唱的那样,“我想要你,无论你做什么”。(编号17Opus 17)

这里,我们收集了人们说的恋爱什么样的数据。但是,这似乎只是仿真叙述的汇集——-有趣的、发人深省的,但毫无疑问它们不过是心灵开放的社会研究。

它有助于将这些见解集中起来变成对恋爱的总体描述吗?这样做可能产生下面的情况:坠入情网就是体验一种我们常常难以控制的强烈情感,常常伴随着一种疼痛和对某人的压倒性崇拜,同时还有出现在他们面前或帮助他们的非理性欲望。说得更简洁一些,爱情就是集中在另一个人身上的一种强大的体验,它能显然永久性地丰富你对人生的整体视角。

这当然帮助巧妙套取我们的恋爱体验到的种种方面,但它并非特别具有哲学性,更多是爱情的流行文化考察。浪漫爱情的任何东西都未必跟随它而出现,如我们应该如何做出回应。带着这些见解的好处,我们更有可能放纵那些声称坠入情网者的怪异行为。但是,我们或许不妨得出不该这样做的结论。

恋爱中的海德格尔(或许)

在这个阶段,我转向海德格尔现象学的种种总结。接下来我试图将这些分析应用在浪漫爱情的本质上。我要强调这并非直接从海德格尔那里借来,相反,是一种将其概念体系用在浪漫爱情上的尝试,目的是要显示阐释学现象学家会如何将体验数据转变成某种更深刻的东西。

对海德格尔来说,我们天生是社会动物,以我们现有的看待世界、看待爱人的方式以一种在某种程度上被社会决定了的特别方式依靠阐释来体验和操作。

海德格尔认为我们已经看待某个对象为某种物品;换句话说,我们不可能不戴着文化的眼镜。如果我看见了一扇门,我不是将其看作无意义的一块儿木头,后来我将其解释为入口;相反,当我看见它时,我就将其当成入口。以这种方式,人的爱情体验代表了阐释另一个人就是你爱的人的体验的特别方式。爱情的确是非常密集的例子说明我们不是把他人看作类人动物或形状而是某种类型的人。我不是看见人然后想我们爱他们。相反,一旦我们恋爱了,他人即刻向我们呈现为我们希望见面要为他做好事,因为这些丰富了我们对人生的看法。使用现象学术语,我们觉得我们想与他们实现“视界融合”。我们想与另一个人实现视界融合,形成爱者和被爱者互动的第三种存在——包含双方品质的某种存在。

除非我们有特别敏感的自我意识,否则这种感知就会不声不响地降临在我们身上。或许在第一次见面时,我们只是看到另一个人,但一旦恋爱了,我们在一个格式塔体验中就用所有品质和共同历史看待这个心上人。这就是海德格尔所说的“上手状态”(coping state,应手状态,亦译“上手状态”。德国海德格尔用语。用以从生存状态方面描述人与周围事物之间关系的两种状态。他认为,人在当下所从事的工作中,往往关注的是工作本身所具却不被特别注意。工具被使用得越得心应手,就越不为人所注意,这时人和工具就处在应手状态。只是当工具缺损影响工作时,工具才被特别的关注,工具与人的关系便从应手状态变成了显在状态——朱贻庭.伦理学大辞典:上海辞书出版社,2010,译注)——其中我们没有充分认识到自己在做什么,就像技能娴熟的木匠在使用锤子时并不特别清楚的状态。如果锤子或者我们的爱情关系出了什么毛病,我们会从应对状态中溜出来并开始关注它。这类似于我们首次恋爱时发生的事——我们发动机缓慢运转时发出的突突声的正常状态突然被恋爱意识彻底打乱了。日常应对状态受到干扰。

为了引入海德格尔的更多术语,在你与心上人的互动中,你看到他们对你的人生工程有用。你在投射一种给你的生活更多意义的不同未来。我认为海德格尔可能说,我们在恋爱时至少看见了心上人的某些本质。但是也存在我们的感觉并不真实的风险,那是是陈腐的“常人”世界的产物,如果用海德格尔的德语单词就是“das Mann”的世界。难怪我们特别关注自己的实际感受以便确定是否真正的爱情。我们或许将我们看的爱情抒情诗当作指南或爱情的石蕊试验。

这里有与存在主义的清晰连接。你的爱情真实性或许不能引导你采取与你的非真实邻居有任何不同的行动,但完全有可能。比如,真实爱情或许决定打破“常人世界”某些有关种族、性别、年龄等的社会禁忌。

这种东西非常迷人或许还很有用,不过在我看来在根本上仍然是随意性的。一种有关真实性的前海德格尔式意识形态已经被拴在上文概括出的爱情体验中。它揭示出爱情体验的某些可能见解,但它就像用来装饰办公室的雕塑,未必是某个具体雕塑。不同风格的另一个雕塑同样奏效,也能揭示和强调爱情的其他方面。女权主义、马克思主义或进化论心理学照样也能很容易地被栓在爱情体验上。

二、浪漫爱情:分析哲学的视角

分析哲学被应用在爱情上的途径之一凸显了可替代性的两难困境。如果爱情基于心上人的品质,那么这意味着意中人能够被拥有类似或更好品质的人所替代。但是,如果意中人因为共同体验的历史而不可替代,就出现了被永远局限在可能已经变得不那么可爱的伙伴中无法更改的可能性。这里,我将集中谈论加布里埃尔·泰勒(Gabriele Taylor)的考察,即我们是否有资格对某人宣称爱上他人是否适当评头论足。

在她的文章“爱情”(亚里士多德协会论文集76辑,1976)中,泰勒提出一个问题,坠入情网是否与其他种类的情感有很大不同?我们倾向于认为爱情是无法质疑的意外事件(a bolt out of the blue),而其他情感则是我们能质疑它是不是合理的情感。她暗示,我们也能够质疑狂热的爱情。首先,她指出,是其他情感如恐惧的结构让我们能够做出该情感是否合理的判断。恐惧涉及到某人认为某个物品、动物或人拥有某种可确定的品质可能造成这种情感或证明这种情感的合理性,比如少女希拉(Sheila)害怕眼镜蛇,因为她相信它是有毒的。从这里我们可以推断出:

希拉肯定有相关欲望,此处就是不被杀掉。

希拉肯定相信蛇有毒的特征是可确定的。

希拉肯定相信可确定的特征(有毒)与她的欲望(想活着)之间有因果关系。

因此,存在一些我们能用以判断的标准来确定在任何特定情况下恐惧的情感是否合理。如果仔细考察,我们会发现,希拉认为她面前的眼镜蛇有毒是错误的;她相信那是一条蛇而不是树枝或许是错误的。或者她可能不知道蛇有毒,也许会要了她的命,但因为某种荒谬的理由而感到害怕,比如因为强烈地厌恶意大利面。

泰勒声称,爱情中似乎没有可比较的结构。你的意中人可确定的特征是什么?可爱?但是,这似乎很空洞和主观,难以作为有用的标准——不能作为可能的解释,反而有同义反复之嫌。我们觉得有理由询问激发爱情的可爱品质究竟是什么?这肯定因人而异。但泰勒说,虽然爱情可能没有很容易辨认出的可确定的品质,我们能观察那些恋爱中人的共同欲望。这些包括:

甲愿意与乙呆在一起。

甲想与乙交流。

甲看重乙,并愿意为乙做带来好处的事。

甲想让乙对自己感兴趣(想让乙欣赏他——因此处处显示自己有本事)

与品质相关的是,我们大部分人认为,如果甲辨认出乙友好、有魅力、或有幽默感,这些欲望都是合理的。所有这些都是合理的。但是,如果她认为乙是令人厌烦透顶的人,我们并不认为甲爱上乙是合理的。她可能爱上乙,虽然认为他厌烦透顶,但如果她承认他的极端粗俗而爱上他,则有些荒谬绝伦。

泰勒得出结论,我们能够询问某人坠入情网是否合理。但是,这并不是因为如在恐惧案例中的某种容易辨认出的特征(如恐惧对象有某些危险特征,人人都知道眼镜蛇危险)。可爱的特征在更大程度上是情人眼中特有的,其欲望或许不那么清晰。但是,爱情的合理性仍然存在一些边界。意中人的特征一定不能与爱她的人的欲望正好相反。

泰勒说,我们可以对人是否真的坠入情网做出判断,我认为他是正确的,但是,他说爱情和恐惧属于不同种类的情感,我觉得她是错的。将爱情和恐惧视为处于情感光谱上的不同位置或许更好些。在恐惧一端是情感对象拥有更客观的标准因而更容易达成普遍共识,而在爱情一端,情况正好相反。

玫瑰花(© Paul Gregory 2022)

我们能够肯定恐惧是否存在合理性的理由是,有一些更清晰的客观标准让我们辨认出可怕的品质特征如眼镜蛇的特征大部分人觉得是可怕的。但是,可爱的标准似乎更多、更微妙、更具主观性。虽然如此,我们的确期待意中人存在某些可辨认出的特征是这个情人觉得可辨认出的——而且有些特征(如极其令人讨厌)可能被认定为不可爱。从终极上说,我们究竟爱上谁是有点儿神秘,但并非绝对不可理解。无论如何,狂热地迷恋某人难道与被称为恐惧症的非理性恐惧没有可比性吗?就像狂热地迷恋某人一样,恐惧症似乎常常没有客观的理由。

泰勒继续考察了一些处境,我们可能倾向于和人争论其宣称的爱情是否合理。比如,乙并没有甲认为的自发的幽默感,这是显而易见的。或者非常清楚的是乙不喜欢甲。或者甲有一种夸张的信念认为结了婚就能克服乙的所有缺点。在每一种情况下,我们都觉得有必要坐下来与甲掏心窝子地好好谈一谈。

最后,泰勒考察了某些例子,有人宣称其爱情都是出于错误的理由,包括爱情因为情人的喜好而过分绚丽的例子。泰勒告诉我们,在选自亨利·易卜生(Henrik Ibsen)的《玩偶之家》的例子中,海尔茂(Helmer)爱上娜拉(Nora)是没有道理的,因为它要求娜拉持续处于消极被动状态而不是形成充分发展的人格特征。

某些结论

本文论证了现象学擅长辨认和欣赏爱情这种情感,但是可能带来任意性的意识形态来作为对爱情的回应。分析哲学或许临时性地假设对爱情的认识,接着揭示其中的争议,提出了一些见解如判断他人爱情的能力。

我认为现象学和分析哲学不是相互排斥的,而是结合起来可以揭示某些东西。就像爱情一样,哲学也是多样精彩的好玩意儿。

作者简介:

彼得·吉布尔(Peter Keeble),退休的地方政府官员和伦敦老师。

译自:The Philosophy of Romantic Love by Peter Keeble

https://philosophynow.org/issues/148/The_Philosophy_of_Romantic_Love

【上一篇】【尼古拉斯·怀特克尔】独处的权利

【下一篇】【马拉·范·德·卢特】为悲观主义辩护