【韩伟】中国文论与乐论关系“五段论”

中国文论与乐论关系“五段论”

作者:韩伟(黑龙江大学文学院教授)

来源:《光明日报》

时间:孔子二五七五年岁次甲辰四月初六日丁丑

耶稣2024年5月13日

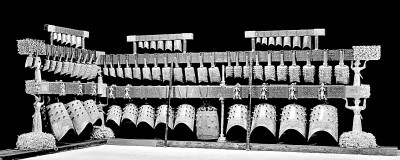

湖北省博物馆藏曾侯乙编钟。资料图片

中国文学的音乐性是不争的事实,文论中包含论乐的成分,同时乐论中也包含大量论诗、论文的因子。文论与乐论在起源、功能、表现方式、言说内容等方面都表现出密切的亲缘关系。中国文论与乐论关系史可划分为五个单元,分别是先秦段、两汉至隋唐段、宋元明段、清与近代段、现当代段。这种宏观时段的划分并不意味着取消各个具体历史时期的特殊性,而是在“和而不同”逻辑下,在凸显共性特征基础上,厘定出文论与乐论关系的内在逻辑。

“先秦段”:文论与乐论关系的定型

先秦时期文论与乐论的发展可以细化为上古时期、夏商周时期和春秋战国时期。就上古时期而言,无论是仰韶文化、河姆渡文化、红山文化中大量出现的骨笛,还是《尚书·益稷》“箫《韶》九成,凤皇来仪”、《吕氏春秋·古乐》“昔黄帝令伶伦作为律”、《史记·五帝本纪》“禹乃兴《九招》之乐……凤皇来翔”等文献记载,都表明音乐与文明相伴而行。透过文献描述可知:天地、帝王、百兽以音乐为载体实现“神人以和”,这形成了“和”的最初雏形,并衍生为中国基本的音乐文学信仰;同时,“百兽率舞”“凤皇来仪”亦成为后世音乐文学理论的基本叙事母题,不仅在起源论层面建构了情感与艺术发生之间的联系,而且也使乐舞与君主德行、社会状况相互联系,从而形成了艺术功能论的雏形。

就夏、商时期而言,音乐与巫风进一步结合,《尚书·伊训》言“恒舞于宫,酣歌于室,时谓巫风”,超现实性想象获得存在空间,并借助祭祀等活动得以在艺术领域合法存在。同时,八音之器逐渐成熟且开始具备仪式功能,祭祀中“鞉鼓渊渊,嘒嘒管声”“庸鼓有斁,万舞有奕”(《诗经·那》)呈现出的“既和且平”的和谐气氛为音乐文学的发展提供了制度合法性。夏、商、周文化具有内在因袭关系,在物质层面和仪轨层面虽有差异,但在精神层面则具有不断“损益”的特征。以周代为例,胡厚宣《殷代封建制度考》称“殷与西周实为一个文化单位”,《左传·定公四年》载周公曾赐唐叔密须国大鼓,密须国本为商属国。由此可见,周人存在“借器易代”“借制易代”之事实。同时,道德因素在周代艺术观念中的明显化促进了“诗乐一体”向“礼乐一体”转型,这不仅推动了“音和—心和—政和”信仰的出现,也塑形了音乐文学的德性传统。

就春秋战国时期而言,一方面文论与乐论开始单独言说,另一方面却又彼此融通、互相借力。无论《左传》《国语》等史书还是诸子言论中都存在大量音乐与文学思想,文学本质观、文学功能观、文学语言观等都开始定型。这一时期,乐论为文论提供美学指导,文论为乐论提供实践佐证。总体来讲,在先秦时段,乐论与文论共同建构了“天人合一”的艺术信仰、“言情载道”的价值取向、“应物起感”的艺术发生观以及“神性与理性并存”的思维方式。

“两汉至隋唐段”:文论与乐论关系的延展与扩容

两汉至隋唐时代的文论与乐论虽然表面分离,但仍然水乳交融,且体现出与实践领域诗、乐分途相异的滞后性。在主旨方面,道德和政治的束缚逐渐松动,表现出对阴阳、气,乃至俗情的服膺。

汉代雅乐体系从建立之初就掺杂着“楚声”的成分,甚至武帝时期的郊庙乐歌(如《郊祀歌》)亦带有鲜明的民间因子,所以汉代礼乐体系对“雅”的建构带有想象色彩。此种背景下,汉代乐论与主流价值观存在张力关系,表现出对民间审美信仰中“尚悲”倾向的认同,这在兼具文学和音乐共性的音乐赋中有突出表现。乐论的这种倾向与文论乃至文学创作中对“愤”(如“发愤著书”)、“怨”(如对屈原精神的肯定)主题的青睐互为前提。同时,作为后世诗学“开山纲领”的《诗大序》从文本和精神领域都表现出对《周礼·大师》《乐记》等乐教观念的沿袭。

魏晋南北朝时期的文论与乐论共同表现出对儒家艺术精神的内在遵行与外在对抗之间的博弈。在乐论层面,具有自然特征的嵇康《声无哀乐论》与带有鲜明保守性的阮籍《乐论》并存,甚至在《声无哀乐论》内部亦存在“乐无哀乐”与“乐有哀乐”的逻辑矛盾。在文学观念层面,《典论·论文》《文赋》等表现出气、阴阳与道德、政治相互杂糅的样态。就文论与乐论的实际关系而言,《文心雕龙》之《乐府》《声律》《时序》诸篇及《诗品序》《宋书·谢灵运传论》等都表现出明显的诗乐合论状态,并试图在实践层面将音乐之美与文字之美相互融合。文论与乐论的这种态势,塑造了南北朝时期对“韵”的特殊性追求,并逐渐促成了由音律之韵向美学之韵的进阶,升华了诗乐合论的历史意义。

唐代音乐实践及乐论思想体现出“雅正”与“通变”并存的历史性特征。异域乐舞的中国化促进了唐代乐论的转型,王通、李世民、崔令钦、薛易简、杜佑、白居易、司空图等人在讨论音乐和文学过程中都体系出明显的尚俗特征。同时,唐代官方雅乐建设开始变得简易,《新唐书·礼乐志》言“唐为国而作乐之制尤简”,甚至《秦王破阵乐》《庆善舞》(又名《功成庆善舞》)等带有明显世俗特点的乐舞开始进入雅乐体系。中唐以后,更是“优杂倨肆于公吏之间,……公私相效,渐以成俗”(王溥《唐会要》)。总体上,唐代“诗乐合论”的趋势更为明显,且文论与乐论呈现互相促进态势,两者并无主从之别,同时建构了具有“折中”性质的雅俗信仰,并为“音象”(声音之象)理论的定型起到了推动作用。

“宋元明段”:文论与乐论关系的重新经典化

“重新经典化”可以从两个方面理解:一方面,文论与乐论经过唐代通俗化转折,到了宋代重新定义了雅与俗的边界;另一方面,不同于先秦时期以乐论带动文论,也相异于汉唐时代文论与乐论的平分秋色,此时文论与乐论在保持密切关系的同时,文论的主导地位开始凸显,这在南宋时期表现明显。

宋代的音乐形态及音乐理论发生了较明显变化,这种变化的突出表现是“向内转”。乐论中对“乐形”的重视开始超越对“乐义”的重视。在《宋史》《续资治通鉴长编》《宋会要辑稿》等史书中含有大量大臣讨论音高、音域、乐仪等方面的记载。与这种“尚技”“尚形”倾向相一致,在理论层面宋代乐论最为突出之处在于以“形”论乐,主要表现是从《乐记》强调的“惟乐不可以为伪”到宋人文人尊奉的“乐文之美不可以为伪”的观念转向,因此可以将宋代看成是古代乐论史上第二个轴心时代,它实现了乐论的再度经典化。宋代文论与乐论的互动主要体现在两个方面:第一,乐曲、乐器、乐诗成为宋诗话的重要内容;第二,宋代文人往往采取“以乐论诗”和“文乐同理”的方式将乐论与文学思想进行勾连。

元代音乐实际上由本土体系、汉地体系、亡金体系、西北体系以及民间因素共同组合而成。元代乐论呈现两种态势:一是理学影响下的道统乐论仍然坚持传统的礼乐观,缺少原创性,代表人物是吴澄、刘因、刘瑾、刘埙、赵孟頫等;二是承袭金源乐论,并追慕魏晋的清真风格,表现出“清”“淡”旨趣,代表人物是舒岳祥、赵文、王沂、李祁等。就文论与乐论的关系而言,两者有所交叉但又不完全相同。文章理论主要以雅正淳厚为基本指导,体现出对汉魏文风的皈依;歌诗理论则更多表现出“吟咏情性”的特点,理学的影响较淡。另外,元代曲学理论由于具有兼容文学与音乐的双重特征,更能体现出乐论与文论的内在关系。

明代音乐文学领域可以宏观上分成复古派与革新派两个阵营。在复古派眼中,音乐与文学都是广义的“天地自然之文”,对音乐文学传统的恢复是他们复古的重要方面。因此,李东阳首倡“自然之声”,李梦阳以“诗者,天地自然之音”步武其后,唐顺之强调“文法”的“本来面目”,最终王世贞完成了以音、律、调为基础的文学之“格”的建构,使复古派的“格调”论变得成熟。复古派对以音乐性为基础的“自然之美”的强调,为我们重新认知复古派诗学理论提供了新的角度。相比之下,革新派(如李开先、李贽、汤显祖、冯梦龙、徐渭、公安三袁、竟陵派等)则主要通过对以民歌为代表的俗文学的倡导,借助对“真情”的回归,表达对“自然之美”的向往。如果说复古派试图通过乐论来阐发文论,以乐理比附文理的话,那么革新派对民间文学尤其是民歌、戏曲理论的言说,本身就带有文论与乐论的双重属性,或者说他们在以符合时代现实要求的方式(表现为“主情”和“尚俗”),推进着音乐文学的发展,并深化对“自然之美”的理解。

“清与近代段”:文论与乐论关系的调整与解体

客观而言,清代乐论并未对前代有实质性突破,在思想倾向上表现为对“淡和”与“实”的推崇。就“淡和”一系而言,汪烜撰作《乐经律吕通解》既有“补《乐经》之阙”的考虑,还有继承以周敦颐为代表的宋学传统的考虑。王夫之在《礼记章句》中亦表达了对“乐声冲淡”“舞容简肃”的乐舞形态的肯定。江永的《律吕新论》带有明显的科学化、客观化色彩,儒家传统乐论的道德性、神秘性因素已难见到,在对声律之美的“淡和”追求中,实现了古与今、雅与俗、义理与考证的统一。就“尚实”一系而言,毛奇龄、徐大椿、徐养沅、李塨等人都是这种倾向的代表。毛奇龄在《竟山乐录》中直言阴阳五行之事“与声律之事绝不相关”,与毛奇龄的观点一脉相承,徐大椿在《乐府传声》中亦表现否定传统“乐德”的气象。徐养沅著有《律吕臆说》《管色考》等论乐典籍,两书表现出平视雅俗、消解律准的客观性音乐态度。将这种客观化的“尚实”潮流推向高潮的是李塨。他曾以毛奇龄为师,在《学乐录》中甚至将“西洋人”建立在近代数学基础上的律学知识与“中华实学”同样看待,这种观点表明中国传统乐学已经开始有让位于西方近代律学的趋势了。

虽然上述乐论倾向在文学理论中呈现的形态已经十分隐蔽,但这并不意味着清代文人的文学观念就与音乐观念绝缘。总体上,王夫之便是“诗乐一理”观念的倡导者。与这种倾向一致,黄宗羲《黄孚先诗序》、汪森《词综序》乃至翁方纲的“肌理说”都对“诗乐一理”观念给予肯定。翁方纲的“肌理”源自“格调”,他眼中的“格调”偏重于指音声在流淌过程中不同的节点划分以及段落安排,它们的不同导致了不同的艺术风格和作家特色。与“诗乐一理”相类,“文乐一理”亦被推扬。较典型者如刘大櫆、姚鼐,刘大櫆在《论文偶记》中直言“文章最要节奏;譬之管弦繁奏中,必有希声窈渺处”,姚鼐在《答翁学士书》中也指出“意与气相御而为辞,然后有声音节奏高下抗坠之度”。然而,吊诡的是,即使上述诗论家、文论家有“诗乐一理”的积极倡导,但这些观点更多是从文学和音乐的起源和功能角度表达的,现实性并不强。尽管刘大櫆、翁方纲、叶燮等人都有以乐理比附文理的尝试,但都未真正将乐论的“淡”与“实”灌注于文学理论和实践之中。

“现当代段”:文论与乐论之关系的新变

20世纪以来,西方音乐体系形成了对传统乐论体系的极大冲击,文学体系亦是如此,因此需要重新考量两种理论的内涵及相互关系。这一时期,中国传统的“礼乐之乐”已经完成了向西方“音乐之乐”的转型。加之,现代以来本土具备体系性的文学理论并未出现,因此乐论与文论的关系演变为“音乐观念”与“文学观念”或“创作原则”之间的关系。不同于音乐领域的全盘西化,文学领域相对复杂。在文学理论和实践层面,一方面基于文化传统和现实政治的考虑,时常带有对传统音律美的向往,但另一方面又对西方文学形式极度模仿,从而表现出对西方音乐形式美的追慕。这在诗歌语言观念的变化过程中表现尤为明显。

随着近代以来西方音乐的输入以及律学知识的普及,文学创作和文学理论中倡导的“音乐性”已经逐渐脱离本土体系,带有西方音乐味道。20世纪初,赵元任以及五四歌谣运动(1918—1937)的代表人物刘半农、沈尹默、李长之等人,都在西方乐律学的背景下试图实现现代文学对音乐性的回归。在这一过程中,中国现代文学的审美范式逐渐确立,具有现代中国特色的审美自觉得以实现,且一直波及当代。

现代新诗“实际就是中文写的外国诗”(梁实秋语),必然涉及两个要素,一个是本土资源,一个是西方传统。20世纪以来,中国诗歌在继承传统和借鉴西方语言观念、音乐观念方面做出了一些有益的探索,形成了一些现实意义很强的语言艺术原理。对于新诗语言音乐性的探索,早在20世纪初就已经开始了。胡适之“自然”,徐志摩之“内在的音节”,闻一多之“三美”,穆木天之“纯诗”“兼造形与音乐之美”,宗白华之“音律的绘画的文字”,梁宗岱之“创造新音节”,叶公超之“语言的节奏”“歌调的节奏”,刘半农之“语音”“声调”,赵元任之“国音新诗韵”,郭沫若之“外在韵律”“内在韵律”,艾青之“口语美”,何其芳之“现代格律诗”,卞之琳之“新格律诗”,如此等等。虽然上述诸家的新诗语言理论都有特定的生成语境、理论内涵,但都不约而同以音乐性为导向,而此时的“音乐性”已经不再完全是古典意义上的“诗词格律”。近代以来新文学与西方音乐的互渗关系并非人为设定的伪问题,很多诗人、作家开始模仿西方音乐的三部曲式、回旋曲、变奏曲、奏鸣曲等结构样式,或者再现三连音、小调音乐的细节美感。可见,现当代文人对现代音乐观念的接受绝不仅仅停留在简单的“音乐性”和“节奏性”比附的浅层次。

总体而言,对中国文论与乐论进行一体性研究,不仅更加符合中国艺术的实质,而且也能产生一加一大于二的效果。中国艺术精神是一个一脉相承的体系,音乐文学传统作为中国艺术的核心传统,虽历经千年,却始终以不同的样态潜存于文化的最深处。重新审视中国文论与乐论关系史,不仅可以有效避免传统文学研究和音乐研究各自为政的局面,也可以在传统理论中找到可以利用的资源,为当代文化建设、文学机制的形成提供借鉴。

责任编辑:近复

【上一篇】【彭成广】孔子“游于艺”的意蕴新释