【邵显侠】儒家伦理学是一种情感主义的美德伦理学

本文试图说明:第一,儒家伦理学不是后果主义的伦理学;第二,儒家伦理学不是康德主义意义上的义务论;第三,儒家伦理学是一种美德伦理学;第四,儒家伦理学是一种不同于亚里士多德主义的情感主义美德伦理学。

【姚洋】儒家政治:当代中国政治的理想原型

中国人对儒家政治是中国国家治理的理想原型这件事缺乏共识。中共还没有准备好去完成其中国化的进程,而公众又被西方民主叙事所支配。结果是,中国政治中充满了双重焦虑带来的紧张 — 公众、特别是知识分子,急切地希望中国过渡到民主制度,而正因为此,中共对其权力的稳固产生焦虑。中国共产党应该带头打破这种焦虑,而完成中国化是其···

【贝淡宁】中国的垂直民主尚贤制及其启示

中国近四十年的崛起与其独特的政治模式密不可分。该模式具有鲜明的尚贤特色,并融合了民主与试验的要素,可被概括为一种基层民主—中间试验—上层尚贤的垂直民主尚贤制。该模式也是一种能够激励现实的理想,即便它在理想与现实之间仍有较大差距。该模式虽然难以被不具备与中国的历史经验相似的国家模仿,但其中的某些要素仍可以被其他国···

【吕庙军 林桂榛等】拿经验主义科学主义套荀子是唐吉诃德与开玩笑吗?

孟书以人有天赋仁义等而本有伦德以言性善,荀书以人有天生情欲等而多生争乱以言性恶(开篇实本是驳孟以论性不善而已),白纸黑字,板上桩钉!

【苏则】何谓封建,何谓专制?明末清初思想家的答案

王国维曾过说:“国初之学大,乾嘉之学精,道咸以降之学新”,他所说的“国初”,即明末清初时代,确实产生了一系列大思想家,如我们非常熟悉的顾炎武、王夫之、黄宗羲。此外如主张实学,被誉为“开二千年不能开之口,下二千年不敢下之笔”的颜元(号习斋,1635年—1704年)等人,也在东亚大陆思想史上占有重要的地位。

【安靖如】儒家公共理性可依赖于公民宗教?

根据金圣文的观点,儒家公共理性这一概念可以起到一箭双雕的作用:既有助于表述现代儒家文化圈(如韩国)的政治民主化进程,又可以起到理论规范的作用,从而指导儒家文化圈国家发挥更好的社会与政治功能。金圣文对儒学公共理性的论述过于薄弱、抽象,与韩国文化之根所表现出的价值与实践背离太远。因此,他需要更明晰地阐述其理论并纳···

【孔德罡】“证成”的立国神话:从《周礼》到《汉密尔顿》

“立国神话”可能是最露骨、最易被识破,但历史也最为悠久的意识形态运作之一:远有“汉高祖斩白蛇”与东汉的谶纬学,近有“华盛顿的樱桃树”,此类政治权力主体对于其初创时期的历史事件和人物进行的神话式的美化叙事,史载范例众多

【蔡志栋】儒学:思想资源抑或研究对象?——冯契与儒学关系新论

晚年冯契虽然对正统派儒学颇多批评,但还是在两个紧要之处受到了儒家的深刻影响。一个影响是王阳明、黄宗羲的“心无本体,功夫所至,另一个影响是自由的道德行为的四要素深深浸染于原始儒家的仁智统一原则。严格地说,在冯契那里,儒家作为研究对象和思想资源有的时候颇难区分,但以上两点大概主要是以思想资源的面貌发挥作用。这从一···

【刘悦笛】作为“大启蒙”的五四——走向“启蒙就是救亡”的历史大势

“大启蒙”就是要破除这种异化现象,让启蒙理性不再以理性为绝对中心,这就需要东方智慧来平衡西式启蒙的偏颇。“大启蒙”恰恰是要找回人类的情感,以人情来对理性加以均衡,使得人类获得一种完整的“情理结构”。

【苏培君】“新理学”体系的三重构成

“新理学”是冯友兰面对西方哲学冲击时而创造的一个哲学体系,是“接著中国哲学的各方面的最好的传统,而又经过现代的逻辑学对形上学的批评,以成立的形上学”。

-4.jpg!cover_160_120)

【张翔】康有为生前为何不出版《大同书》全书?

随着围绕天坛宪草的争论日益激烈,康有为对定孔教为国教有所期待,不能不考虑刊布《大同书》全书对孔教运动可能有的影响。这是康有为在《不忍》杂志停刊后没有单独出版《大同书》的主要原因。甲乙两部还不能清晰和全面呈现孔子之义在此书中不再处于中心位置。将大同论述置于尊奉孔子为大地教主的框架之内,是康有为兼顾推进孔教运动与···

-3.jpg!cover_160_120)

【维舟】“德”:一种中国观念的起源与演变

既然“德”最初是君主得之于天的超凡力量,其德性影响到整个共同体的兴衰,那么一系列的观念也就由此而来。

-16.jpg!cover_160_120)

【维舟】“德”是如何拥有超凡力量的?

中国文明的突出特征之一,就是极其注重“德政”和“德治”。儒家强调,权力合法性的来源是天命、德政与君主的个人品德。至迟到西周时,中国社会意识形态的核心就已是“德”,施政着重于“敬德保民”。自此之后,几乎历代相沿。

【唐文明】中国思想的转向与经学问题

古典意义上的经学和近代以来的经学研究根本上就是两回事——岂止是两回事,后者根本就是前者的反动!要恢复经学首先就要彻底清理和批判近代以来种种以国故立场、疑古立场或反古立场出现的所谓经学研究,而这亦应当成为终结“五四”之思想行动的一个重要组成部分。

-37.jpg!cover_160_120)

【吕雨辰】康有为的孔教革命:基于韦伯“卡里斯马”和“价值理性化”概念的考察

本文所聚焦的是戊戌变法前后康有为的孔教思想,和此前此后的一贯观念——即以孔教为“人道教”而区别于西方等国的“神道教”——相对照,此一时期康氏的孔教运动激活了儒学传统中宗教性的一面,而他也以改制教主的使命自许而卓立于世。虽然仅有短短的几年,但这却是孔教唯一富有反传统意蕴的时期,此时恰逢理性化转型关键的“初生阶段”。下文将···

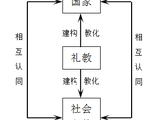

【胡骄键】建构—认同结构:国族认同的儒家式化解之道

国族认同问题不仅是现代中国在一定程度上存在的问题,也是许多国族都存在的问题。儒家礼教传统其实存在着一个一般性的关于国家“建构—认同”的基本结构。只是,自新文化运动以来对儒家礼教传统内涵的错位认识,使得这个结构一直隐而不显。澄清儒家礼教的基本结构,并在现代性的基础之上重建儒家礼教,或许能为解决全球性国族认同问题提···

【吴圣正】继承传统与立异标新——张立文先生的中国哲学史研究

张立文先生在中国哲学史研究领域有着杰出成就,是该领域的一位领军人物。张先生的中国哲学史研究起步于宋明理学研究,其《朱熹思想研究》是学术界第一部研究朱熹思想的专著,在国内和国际学术界引起了强烈反响

【王星】发明本心——理学思潮之主体性转向

陆象山以“发明本心”为入手的“心即理”才代表着理学思潮的一个主体性转向。由此之后,理学天人合一的任务才能真正进入人生道德实践的范围;而从吴澄之“合会朱陆”一直到陈白沙之以“自得”言学、王阳明的“致良知之教”,也就代表着从人生道德实践的角度对理学天人合一精神的实现。

【陈海红】和合今释——张立文先生的“和合学”

张立文先生通过六十年的学术人生与人生学术在中华民族浩荡传统文化中挖掘、发现了“和合”,从而揭示了人类文明一个时代的精神面向;体大精思的“和合学”,重新阐释了“和合”这个民族古老命题在新的时代所具有的个体的、民族的,以及全人类的精神追求;通过回应民族的、时代的与人类文明未来走向的课题,彰显了“和合”这一人文理想鲜活的理···

【徐水生】日本近代文化“脱亚入欧说”质疑

明治维新以来在“文明开化”政策引导下,西方文化迅速而大量地传入日本诸岛,在日本近代的政治、经济、文学、科学、哲学诸领域产生了重大的影响,为日本近代文化的形成和发展创造了契机、增添了活力。但是,近代日本是否完全抛弃了东方传统文化?日本近代文化是否为西方文化的复制品?