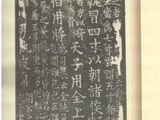

【程章灿】石刻题跋的阅读方法 ——以刘体乾旧藏《宋拓蜀石经》题跋为例

题跋既是一种文体(文类)形式,也是一种文献类型。无论从哪一个视角来看,题跋都是因阅读而衍生的文本。

【程玉晰 程章灿】星凤汇聚,文献集成 ——评《蜀石经集存》

《墨子》中多次提到,“书于竹帛,镂于金石”,对于早期中国文明的记录与传承,竹帛金石居功至伟,的确值得后人铭记。

-3.jpg!cover_160_120)

【许石林】有时候精明人的善意,释放的恰恰是“善毒”。

5月6日湖南岳阳一男子在婚礼上想起自己去世一年多的外婆,前些天给外婆发了信息,说很想念外婆,多希望外婆能出席自己的婚礼,并祈愿:如果外婆想参加他的婚礼,请变成一只蝴蝶儿,落在他的肩膀上。男子含泪动情地说完这句话,居然真有一只白色的蝴蝶儿飞了进来,绕男子一周后落在他的胸前。男子当场失声。

.jpg!cover_160_120)

【许石林】娃随父姓,以爸爸姓氏建宗族制,是对娃他爸的永久制约

看到演员董洁和她儿子的一组合影,董洁站在挺拔帅气的儿子旁边,掩饰不住的满足和舒畅,也可以说作为母亲的自豪感。

-4.jpg!cover_160_120)

【许石林】送年轻人一句话:矛盾再深重,逼父母让步低头,不是你的福分

今天是青年节,本来没打算写东西。

【许石林】一个人该走的弯路,一步也不会少

人在最初被告知唱歌说话须“气沉丹田”,鲜有不茫然无措,继而沮丧气馁乃至放弃的。

【吴钩】与其他王朝相比,宋朝的平民生活有十大不同点

记得以前我的朋友李天飞老师提过一个看法:中国古代,不论是汉唐,还是宋元,还是明清,老百姓的生活都是差不多的,没有什么本质的区别(大意如此,原话没有保存)。我当时对这个看法是不大同意的,想商榷一下。但因为忙于杂事,很快就忘记了。今天突然想起,兴致上来,觉得还是展开谈一谈。

【舒嬅】萧何与汉代皇家图书馆

中国历史上那些珍贵的典籍能够逃过秦火和战火而传承下来,除了要感谢孔鲋、伏生等冒着生命危险把典籍藏起来、传下来的爱书之人,还有一个人不得不提——他就是“汉初三杰”之一的萧何。作为汉高祖刘邦的得力助手,萧何为保护古代典籍、传承中华文脉作出了巨大的贡献。

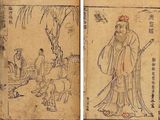

【许石林】关于文中子

一早看见一张文图,颇有感慨。因博主个人签名不方便显示,只好截去,在此感谢。

【李旭】阳明心学对孔颜乐处的创造性阐发

中华文明是自信自强而富有乐感的古老文明,这一乐感基调首先蕴含在周文明的礼乐文化传统中,通过儒家学问得到发扬光大,其哲理典范就是孔颜乐处的生命风范,此一风范在北宋经过周敦颐和二程的重新发扬而深入人心,成为历代儒者向往和一再体证诠释的生命境界。

【王江涛】好学乐教与孔颜真乐

孔颜之乐是宋明以来历代儒者津津乐道的话题,具有罕见的连续性特征。昔日周敦颐教程颢“每令寻颜子、仲尼乐处,所乐何事”(《二程集》),“寻孔颜乐处”由此成为有志于成圣成贤者追求的精神境界。这种境界非生而有之,而是靠后天的修身工夫实现。事实上,从《论语》的文本及其所反映的历史现实来看,孔颜之乐与好学乐教的精神有关:孔子···

【程志敏】孔颜所乐何事

中唐以前本无“孔孟”之说,更无“孔颜”之论,惟有“周孔”之称。唐宋以降,儒家内部的格局发生了根本性的变化,“四书”横空出世,即便不能说侵越“五经”,至少与之相提并论矣,中国思想的特质亦由此有了很大的改观。

【屈宁】章学诚与扬州学派的学术交集

以乾嘉学术“异类”自嘲的章学诚,与作为乾嘉学术主流之一的扬州学派之间,实存在着重要的学术交集。无论是章氏对扬州学人的推重,还是扬州学人对章氏学术的接受,都颇耐人寻味。从中不仅可以窥见《文史通义》的早期传播史,对于重新审视扬州学派的史学建树,深化对乾嘉学术多元化特点的认识,也颇具启发意义。

【刘杰阳】《尚书》在英语世界的传播

《尚书》《诗经》等儒家经典是我国传统文化的核心文本。相关文献从六朝开始,随着文化交流播布域外。其跨文化传播主要有两种途径:一为经学典籍在域外的传抄刊印,二为经学文本的翻译研究。在与我国文化较为相近的东亚文化圈,汉籍的直接流播是常见的形式。而在语言文化差异较大的英语世界,则以相关文本的翻译为首要传播形式。

【杨杰】郭店简《老子》所示早期儒道关系

儒道关系是中国古典思想世界演绎的一条基本线索,学界有“儒道对立”“儒道互补”“儒道会通”“儒道相通”“儒道和合”等不同说法。这些观点往往以秦汉及其后的文献为分析对象,把儒家、道家当作两个独立的学派进行比较,而轻看了多种思想在竞争合作中的相互渗透、交融与流变。

【吴钩】唐朝与宋朝有什么不同?

历史的演进或“演退”都可以通过“找不同”来发现。现代社会与古代社会有什么差异?我们马上便能列举出无数的不同点

【吳笑非】滅國例及晉秦吳楚之別

所可知者,極,魯同姓也。紀、虞、郕,中國也。溫,畿內諸侯也。蓋中國而時者。陸渾戎、徐,夷狄也,蓋夷狄而月者。赤狄、楚,夷狄而日者。蓋潞子以賢,楚或以吳,故謹之也。然則傳例蓋其常,非能一言以蔽之也。

【向敬之】中国书院文化是怎么炼成的

要想知道中国书院文化是怎么发展的,我们就得追根溯源,同历史修好,沿着文献中的纵横脉络,探寻传统国情下书院文化的现场与过往、生存与盛衰。

【秦琼】古籍传承见证中华文明的连续性

各种版本的古籍见证了中华文明的源远流长、欣欣向荣,蕴含着中华民族的智慧、精神。收藏好、保护好、利用好古籍,才能把世界上唯一没有中断的文明传承下去,才能更好地推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,担负起新的文化使命、建设中华民族现代文明。

【马银琴】构建新时代“文以载道”的文教传统

2018年5月2日习近平总书记在与北京大学师生座谈时强调:“要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准,真正做到以文化人、以德育人。”从学科特点出发,人文学科最大的功能和作用正应当表现在“立德”与“树人”上。