【龙涌霖】从“杀身成仁”说重探孔子“许人以仁”的智慧

“杀身成仁”说中的评价逻辑并非是无条件的杀身即可称仁,而是当君子终身推行礼义之道,且在义命不可得兼的情况下能舍身守道,方可称仁。许仁是一种活化历史、关照当下、激励未来的孔门施教活动。

【姜哲】理解与信仰的循环——中国经学思想的恢复性重构

本文主要以符号学的“内涵系统”及“元语言”为形式构架, 以西方现代诠释学的相关理论为充实性内容, 一方面以之消解“小学”和“史学”对经学文本的“语料化”和“史料化”, 另一方面以期重新阐释传统经学中的相关问题, 并进一步为经学思想和经学信仰的“恢复”开启新的可能性。

【赵金刚】孔颜乐处与宋明理学的展开

周敦颐提出“孔颜乐处”这一问题在宋明理学的发展中具有“贯穿性”,随着理学的展开,“乐”从境界转化为“本体”,获得此乐的方式也更加的“简易”,此种变化与理学所要面对的人的生存处境的变化密切相关。而这也揭示出“孔颜乐处”本身的提出就与理学回应佛教对人的生存处境的处理有关,正是汉唐经学在人的心灵安顿上的回应无法应对佛教的挑战,···

【张晚林】注译《荀子》后,我想找到“天上的光亮”

我们阅读《荀子》,必须深知荀子宗教精神之阙如,而孔孟之所以较荀子为高,被称为至圣亚圣,盖宗教精神圆满具足故也。尽管荀子仍不愧为儒学大家,但因为他拾起的只是“地上的工具”,而完全看不到“天上的光亮”,于是他总是气弱,乃至步步设防,此正见荀子之学的不足。要克服这种不足,必须上通思孟学派以达超越性,开启“天上的光亮”,接···

儒家网全体同仁敬挽张祥龙先生(附交往记录)

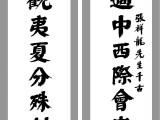

适中西际会,究穷典册,道心堪作千秋继。观夷夏分殊,剖判源流,文德须为百世归。

【景海峰】经典的膨胀与歧出——儒家经解史上的拟经、扩经及纬书

除了经典系统本身的改变之外,在对这些经典进行整理、解释和演绎的过程之中,又衍生出了许多超离于一般解释规则的形式,试图在正解之外别选他途,或拟作,或增扩,或神话其事,使原有的经典观念遭到了强烈的冲击。

【李竞恒】古代精英与礼教担当

很多人认为古代精英是骄奢淫逸的,礼教是用来压迫社会底层的。“礼不下庶人,刑不上大夫。”意味着礼教并不向庶民开放,庶民其实过得更随意,不受礼教的束缚。至于“刑不上大夫”,并不是说精英犯罪不受惩罚。精英“大夫”犯罪,需要保住这些人最起码的体面,犯了死罪的是让他们“盘水加剑”,回家引剑自杀。这么做,恰恰是因为精英肩负着沉重···

【陈强】考古证史话新知——华夏文化源流之管窥

唐虞三代之际,殖民城邦如众星拱月般环护中华本部——彼时华夏文化亦犹夜空中璀璨耀眼的星月之光。至秦汉时代,文明之光芒始如皓日当空,虽蛮荒僻远之地无不朗照。亿万夷狄由此开化而为认同中国之华人,而“华夏”之成色也随人文化成有所下降——这就好比希腊化文化之纯粹不及古典希腊文化。

【刘飞飞】王者以仁义治天下的理路及困境——论董仲舒天下观念的内在张力

然而其对世俗性与神圣性的糅合,使王者对天命的兑现和对天道的践行必须通过巨大的物质牺牲来实现。这样,天下太平就只是一种表象,“天下”也无法获得统一的内涵。“天下”这个“无外”的生存空间本然地意味着整体性,并要求内部的和谐。这需要天下内部的各类群体在长期的交往中修正偏见,凝聚共识,适时地构成一种新的交往形式、生存形态和···

-2.jpg!cover_160_120)

【王正】《先秦儒家道德哲学十论》导言暨后记

儒家道德哲学是一个由自我的内在道德主体向外逐渐拓展、逐步完善的道德哲学系统。而我们现在讨论这样一些道德哲学问题,一方面是要从学术上分析儒家道德哲学的特征和系统,另一方面也应当意识到,儒家道德哲学的这些辩论仍具有现代意义。

【黄振萍】明清之际王学“清谈误国”论质疑

明末清初流行的“清谈误国”论认为王学袖手谈心性,使明王朝陷入危机乃至崩溃,而这其实有着特定的历史语境,不可抽离来界定王学的性质。王学兴盛时,也是明王朝边患剧烈之时,考察王门后学在抗倭中的作为,以及边将翁万达的经历,可以发现,王门后学以国家为己任,勇于任事,履艰危,能自竖立,以志节振拔于一时,远非所谓“清谈误国”可···

【曾亦】经学与哲学之间——读方朝晖《中学与西学》有感

我主张,一方面应该上承清代经学的学脉,而借鉴传统经学的研究方式;另一方面,应该充分吸收社会科学的研究成果。至于目前的儒学研究,必须放弃“接着宋儒讲”这条迎合西方哲学范式的路径,而应该“接着清儒讲”,只有这样才能上溯到作为儒学研究源头的汉儒那里,才能真正理解孔子之道的精神。

【李晨阳】如水祥龙

祥龙是中国当代的儒学大家。回忆跟他近半个世纪的交往,重温多年的感受,我则觉得他本人的生活体现了很强的道家色彩。祥龙的为人让我想起“夫子温、良、恭、俭、让”,更让我想起老子的“上善若水”。祥龙一生如水,龙水一体。他温良敦厚,沉静不争,又从善如一,不休不弃。他的哲学和他的生命完美地合而为一。

【李菁】悼念张祥龙先生:从《星际穿越》看亲亲现象学

本文节选自李菁著《在-是:海德格尔与维特根斯坦》的最末一章“连山:親親与是”,内容源出在2015年广州中山大学中国现象学年会宣读之论文“親親:从《星际穿越》看现象学第五阶”。张祥龙先生在大会闭幕报告时曾言:“兰州大学李菁教授下午的报告和我的报告有相近的地方。”本文得张祥龙先生之诸启发,兹以纪念。

【王立刚】一个人的会饮——纪念张祥龙

我不想说,哲学的尽头是宗教的开始。但我真的希望,对于哲学家,对于智者而言,现实生命的终结,就会去往一个和古今所有哲人重逢的雅典学院、兜率之天、舞雩之台。

【张新民】本体实践世界的开显与落实——《存在与体悟》前言

任何真正具有活力而又能长久绵延的文明传统,显然都是人的有体有用、能知能行的实践行为不断创造积累和丰富发展的结果。人如果真要回归主体自我之自觉,就不能不如实体悟生命存在的价值。体悟既关涉本体,又牵联功夫,需要不断地实践,自由地在形上与形下两个世界穿梭往来,形成本体与实践的良性互动。无论深邃的人性体验或历史文化经···

【王俊】永远的缘在——纪念祥龙老师

先生一生尊奉孔子,最后竟与夫子同寿。在这个初夏的深夜,回忆起先生温润如玉的君子之风以及我们这些年交往的点点滴滴,犹在昨日。我永远感念先生在我的学术道路上对我的鼓励、提携和帮助,也时刻体贴先生的现象学哲学上开辟出的融通中西的思想道路,我会沿着这条道路继续走下去,努力像先生一样虔敬为学、真诚生活。

【温海明】依缘而生:依张祥龙老师意缘之意生

祥龙师的比较哲学研究一定程度上改变了二三十年来中国哲学史研究的地图和走向,开启了中国哲学“思”的新时代,而他的哲学之“思”的根本,就是中国哲学生生不息的智慧之“缘”,这种缘分,唯有作者本人先体悟和感知之后,才能因“缘”而有所“言”,这就与不少治中国哲学史的学者们试图剥离学问和生命的做法迥然不同,也感召了学界众多青年学子···

【蒋庆】敬悼张祥龙先生仙逝

昔龙场会语,恻然诚笃,追慕夫子,世间犹有真儒者。今鹤使来召,怛化扶摇,相逢海翁,天上岂无论道人。

【吴飞】缘在知几——张祥龙老师的哲人之思

这个深知有生必有死的缘在,面对最终极的边缘问题,仍然在以其思想中生生不息的伟大力量,见几而作,不俟终日,为的不是虚幻的价值,不是不变的静止存在,而是永远活泼泼的生命力量,依然可以感受到“黄中通理,正位居体”的生命之美。在这精神的惊涛骇浪中,他经常引用的这句诗应该最能描述他的状态:“道通天地有形外,思入风云变态中。”