【徐英瑾】当一个哲学家想关心“家”的问题时,首先就要放下哲学的架子

当一个哲学家想关心“家”的问题时,首先就要放下哲学的架子

作者:徐英瑾(复旦大学哲学学院教授)

来源:澎湃新闻

时间:孔子二五六八年岁次丁酉正月廿七日辛巳

耶稣2017年2月23日

最近在澎湃新闻读了张祥龙教授新书《家与孝——从中西方视野看》的序言,虽然觉得的确有所启发,但有些观点还是不能完全赞同。

儒家伦理重视家庭观念当然是基本的文化常识,但从逻辑上看,这恐怕并不意味着:(甲)从思想史角度看,儒家思想的这一维度与西方哲学构成直接对抗;(乙)从元哲学角度看,哲学本身(我指不分东、西地域的“哲学本身”)仅仅因为儒家关注家庭就需要关注家庭。

先来说(甲)。从形式逻辑角度看,以希腊哲学为源头的西方哲学其实并不与儒家哲学构成哲学流派的整体。因为在东方哲学内还存在着印度与中国这两大传统,而中国哲学内部也有儒、释、道、墨、阴阳、法、兵等各支。

且不提西方哲学主流是否真的存在边缘化“家庭”的倾向,至少我们可以肯定的是:中国本土自己孕育的法家传统,的确一直在试图弱化宗族力量,并由此将大家庭散沙化为小家庭,以图加强国家政权的纵向权威。来自域外并在本土生根的佛家思想,则更因其“出世”态度,以及其对于家庭伦理责任的全面悬置,而始终与儒家主流思想处于一种微妙的对抗关系之中。也就是说,站在东亚的视角去看,故意虚化“家庭”重要性的思想流派,恰恰就是对于华夏文明的复杂样态构成巨大贡献的法家与佛家,而不是西方哲学(顺便说一句,根据笔者有限的阅读量,佛教对于尘世中家庭关系的悬置态度,即使从西方哲学视之也显得颇为另类,因为在主流基督教的思想背景中,夫妇关系的成立乃是有神意为之背书的)。若要站在儒家立场去批判那些对家庭关系不够尊重的思想流派,拿与基督教有着密切关联的西方哲学开刀,似乎有点选错了对象,甚至有“大水冲了龙王庙”之嫌。

再来看(乙)。张教授在其论述中,显然试图证明:任何一种好的哲学都需要关注家庭问题。他的具体论证似乎是这样的:来自家庭的现象学体验是何等之鲜活,而重视逻辑的西方哲学在把握捕捉这些体验时又是何等之无能——因此,他的结论就是:除非西方哲学被一种真正意义上的“家庭哲学”所补充,否则,这种哲学就不是好哲学。但笔者却并没有被这样的论证所说服。我认为张教授的论证是建立在如下三个错误的预设之上的:

第一,对于现象学体验的重视和对于逻辑推理的重视是彼此排斥的;第二,在所有的现象学体验之中,来自家庭亲情的体验具有非常凸显的地位;第三,对于家庭亲情的体验的最佳说明方式乃是现象学。

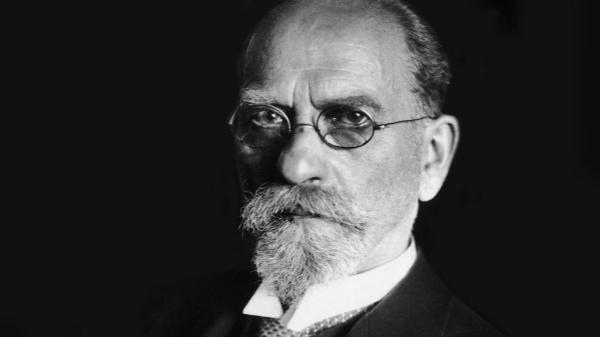

胡塞尔。

下面,笔者就来一一驳斥之。

其一,根据笔者的看法,对逻辑的重视与对现象学体验的重视,当然可以在一个理论体系中彼此兼容。其最具说明力的例子,恰恰来自现象学开山祖胡塞尔的哲学。对胡塞尔稍有了解的读者都知道,本身就有非常好的数学与逻辑学功底的胡塞尔,一直试图在直观的基础上建立一套可以被“看”到的逻辑范畴体系,使得“看”与“思”之间的鸿沟可以得到消弭。后来,他的这一思想对于大逻辑学家哥德尔与美籍华裔逻辑学家王浩也都产生了深刻影响,后二者也都认为逻辑定理与数学定理的证明的确需要某种深刻的现象学直观作引导。从这个角度看,从一个思想流派重视数理思维出发,就推出其“不重视体验”,这样的断言恐怕是很容易遭到反驳的。

其二,张教授在文中指出“人类几乎所有最真挚最强烈的感情和体验,都与家庭、亲人相关”——因此,在他看来,与家庭相关的现象学体验,便在所有种类的现象学体验中占据了当然的凸显地位。不过,笔者担心这一断言还是过于大胆了。不少宗教哲学家恐怕会认为:对于上帝的爱所带来的直观体验要比对于家人的爱更为强烈。而电影《断背山》两个男主角之间的感情,则看似要比其对于各自家庭中其他成员的感情来得更为强烈。古时候兵家吴起“杀妻求将”之时,他对于功名的那种压倒性的感情,显然也已经完全淹没了他对妻子起码的责任感,甚至是人之为人的基本良知。因此,依据在下浅见,什么样的现象学体验最为强烈,本来就是“萝卜青菜各有所爱”的事,而根本无法在一个普遍一般的层面上被讨论。

而对于西方主流传统的现象学来说,切入现象体验的正确姿势,并不是动辄拿“强烈与否”说事,而是要讨论“现象”的“不可错性”。以胡塞尔的精神祖师笛卡尔的怀疑方法说事:按照笛卡尔的“普遍怀疑方法”,你大可怀疑你最爱的妈咪乃是一个邪恶科学家给你的大脑皮层注入的虚假记忆,但你总不可怀疑二加三得五。这并不是因为后一种关于算术的现象学体验更为强烈,而是因为你无法通过“想象力的自由变更”而构成一个“二加三所得非五”的可能世界。这也就是说,以笛卡尔-胡塞尔为正统的现象学思维所偏好的,恰恰是能够被普遍化的对象。而一件事情是否能够被普遍化,与其是否能够带来巨大的心理冲击,是没有什么关系的。

笔者相信,上面的论证,已经初步驳斥了张教授“关于家庭的直观在诸种现象学思维之中最为关键”的论断,并重新缓和了“现象学思维”与“数理思维”之间的紧张关系。但正如前面所提到的,张教授的论证还预设了:对于家庭问题最适合用现象学方法来讨论。

请注意,从逻辑上看,说“甲在乙中最重要”,与说“甲最适合通过乙的眼光来观察”,是完全两回事情,因为后一个断言在前一个断言被否定的情况下也可以独自成立。那么,即使上文对张教授立论的所有驳斥都成立,张教授也可以通过如下修正,来进一步维护其立论的“基本盘”:世界上存在着很多种现象学直观,而关于家庭的现象学直观即使不是其中最典型的,至少它也是一种现象学直观吧,因此,一种关于家庭的哲学,就肯定是一种现象学。

但即使是这种修正性的立场,笔者也不赞成。因为这样的辩论逻辑会使得“现象学”的含义被泛化,而无法成为一种严格意义上的科学研究(请注意:把现象学打造为一种严格意义上的科学,恰恰是现象学祖师胡塞尔的思想!如果不是因为怕浪费篇幅的话,笔者很想将这句重要的话重复三遍!)。我们不妨再利用“归谬法”的思路,来构造一个与之平行的论证:

世界上存在着很多种现象学直观,而关于性欲感受的现象学直观即使不是其中最典型的,至少它也是一种现象学直观吧。因此,一种关于性欲的哲学,就肯定是一种现象学。

实际上,若仅仅按照“强烈性”标准去衡量,性欲显然比与家相关的伦理感受更为典型。因此,我们在批评西洋主流现象学家忽视家庭之前,更应当批评其忽视性欲(我记得日本哲学家九鬼周造就是这么批评西洋哲学主流的)。不过,我们却很难说一种关于性欲的哲学将肯定成为一种典型的现象学。比如,我们就很难将福柯对于性欲与社会权力结构之间关系的研究说成是一种现象学研究,因为福柯打通哲学思辨与微观权力历史研究的跨学科思路显然具有“超出现象”的特征。基于同样的理由,我也很怀疑对于家庭研究的正确视角乃是现象学视角。相反,我认为更合适的视角乃是人类学、心理学、社会学、经济学与历史学等实证科学的视角。

为何这么看?一句话,搞哲学的不能太贪心,以为哲学能够包打一切。如果一个作为经验个体的哲学家实在是有洪荒之力可以用,实在太想跨界,那也得事先去学会别的学科的行规,并同时将如下准则默读三遍:当一个京剧演员唱昆曲的时候,他就是一名昆曲演员。

同样的道理,当一个哲学家实在想关心家庭问题的时候,他也要切记:这实际上是一个知性学科的问题,而要琢磨这个问题,首先就要放下哲学的架子,去踏踏实实地读读实证材料。

那么,笔者何以作出如上判断呢?

道理其实刚才已经提到过了:因为典型的现象学思维关心的是那些接近于范畴的对象的直观化问题,而不关心特殊的、经验的心理对象的直观呈现方式。同时,按照“先简后繁”的一般方法论原则,对于那些范畴的直观,在逻辑上是先在于对于复杂对象——如家庭——的直观的。由此看来,以家庭为聚焦点而建立起来的一种现象学理论,将在根本上受到如下这两个问题的困扰:

第一,因为家庭的具体组织样态太容易受到具体历史条件的干扰,人类的想象力自然也就非常容易构造出与当下家庭样态不同的可能世界(比如这样一个世界:在其中所有子女抚养由国家完成,没有夫妇关系,女子的卵子与男子的精子的结合全部由计算机完成配对,等等)。因此,对于特定家庭关系的感受的普遍性,就会被“想象力的自由变更”轻易摧毁,而无法进入严格的后续哲学讨论程序。而与之相比较,“你无法想象一个没有几何形状的色块”之类的命题却可以进入这样的讨论程序。

第二,从形而上学角度看,家庭肯定是某种复合物,而且其边界非常模糊(你不能预言未来你的家庭还会增减哪些成员)。因此,家庭的本体论地位,将不得不有赖于如下本体论对象的确定:个体(作为家庭的成员)、分体论和(mereological sum,“分体论”是一种旨在讨论整体-部分关系的艰深的哲学分支)、时-空(即家庭在其中绵延的场所)。在现象学的视野中处理所有这些更基本的本体论对象,无疑都会引发巨大的哲学工作量,而在不顾这些基础工作是否完成的前提下,就去匆忙建立一种关于家庭的现象学理论,乃是完全没有根基的。

由此看来,就“从一种严格的现象学视角出发去建立家庭哲学”这项工作而言,我们还远远没有做好足够的哲学准备。因此,即使我们需要建立一种家庭哲学,我们也不能从现象学的视角出发。这也就是笔者认为,我们更应当从人类学、心理学、社会学、经济学与历史学等实证科学的角度出发去研究家庭的道理——因为家庭首先是一种经验现象,而其静态结构与动力学机制也应当由经验科学来加以研究。

读者或许会问:难道哲学在这个过程中真的不能做点什么吗?

笔者认为,如何回答这个问题,取决于你如何理解“哲学”这两个字。如果你认为一种关于家庭的哲学,就是一套关于家庭伦理的范畴推演体系的话,我很怀疑这样的体系怎么可能不会沦为马克思《德意志意识形态》的锐利文笔所要解体的对象。如果你将哲学理解为一台对于各种经验科学既有成果之间逻辑关系的处理机器的话,那么,只要科学界提供的研究成果越多,这样的机器也就越有存在的价值。

概而言之,就目下对于家庭问题的实证研究成果而言,哲学家真正需要做的事情包括如下几项(其中几乎没有一项与现象学方法相关,却没有一项不牵涉到一门以上的实证科学):

其一,利用中国历史学界所能提供的关于中国各代家庭规模与生产方式的最好研究成果,并凭借恩格斯的《家庭、私有制与国家的起源》所提供的历史唯物论的基本思维框架,将马、列历史唯物论与中国史料之间的逻辑空隙予以消除。在做这项工作的时候,要牢记“家庭首先是一种社会生产单位”这一历史唯物论的基本洞见,并注意研究各个朝代的生产条件、经济关系与家庭组织关系之间的因果互动。

其二,结合马、恩辞世之后,全世界古人类学研究对于人类演化与全球迁徙过程所提出的新架设与给出的新证据,在以百万年为单位的大时间格局中重新思考家庭的自然主义根源。

其三,结合爱德华·威尔逊提出的“社会生物学”思想资源,通过对动物——特别是诸如狒狒这样的灵长类动物与高等海洋哺乳类——的社会行为研究,重新思考人类家庭行为模式的演化论根基。

第四,结合中国目下的家庭分布情况,特别是大批城市务工人员的家庭实际状况,就大批两地分居夫妇的存在对下一代教育与社会稳定的影响,给出前瞻性预估。

第五,对性爱机器人与特殊生育方式的流行对既有家庭结构与社会结构的影响作出预估。

有的读者会说:这些工作不是哲学家应当做的,应当是经济学家啊、社会学家啊、人类学家去做的。对此,笔者的应答是:哲学家应当做的只有两类工作。一类是最学院的工作,比如对于“没有任何颜色是没有形状的”这一点作出现象学直观,在形而上层面推进人类的思辨能力;另一类,则是在各门经验科学之间的“三不管地带”建立“学术根据地”,在形而下层面切实推进人类的进步。一句话,要么足够阳春白雪,要么足够经世致用(当然,两者兼顾最好)。

而在笔者看来,那种和现象学拉郎配的家庭哲学,既不像胡塞尔式标准现象学那样阳春白雪,也不像笔者刚才所列举的那些话题那样经世致用。很显然,笔者不理解这种哲学存在的价值。反之,真要建立一种新的家庭哲学,就去重读马克思吧,就去重读达尔文吧,就去张开双臂,拥抱实证科学所能带给你的一切科学材料吧!

责任编辑:姚远