【郭齐勇】探寻中国哲学的源头活水——记萧萐父先生

|

郭齐勇作者简介:郭齐勇,男,西元一九四七年生,湖北武汉人,武汉大学哲学博士。曾任武汉大学人文学院院长、哲学学院院长,现任武汉大学国学院院长、教授。社会兼职全国中国哲学史学会副会长、中华孔子学会副会长等。著有《中国哲学史》《中国儒学之精神》《中国哲学智慧的探索》《中华人文精神的重建》《儒学与现代化的新探讨》《熊十力哲学研究》《熊十力传论》《守先待后》《文化学概论》《现当代新儒学思潮研究》等。 |

原标题:探寻中国哲学的源头活水

作者:郭齐勇

来源:《光明日报》

时间:孔子二五七零年岁次己亥二月廿六日戊辰

耶稣2019年4月1日

资料图片

萧萐父(右)与本文作者交谈。资料图片

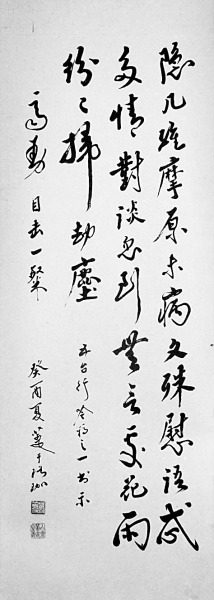

萧萐父书法资料图片

【大家】

学人小传

萧萐父(1924-2008),祖籍四川井研,出生于成都,哲学家与哲学史家,中国哲学史学科的重要建设者之一。1947年毕业于武汉大学哲学系,1951年至1955年任华西大学、四川医学院马列主义教研室主任,1956年到中央党校高级理论班深造,1957年到北京大学哲学系进修,同年秋调入武汉大学哲学系,此后一直在该系任教,曾任中国哲学史教研室主任、教授、博士生导师,国家重点学科——武汉大学中国哲学学科的创建者与学术带头人,教育部人文社会科学重点研究基地——武汉大学中国传统文化研究中心学术委员会首任主任,兼任中国哲学史学会副会长,中华孔子学会副会长,国际儒联顾问,国际道联学术委员,中国《周易》学会顾问,国际中国哲学会国际学术顾问团成员、中国文化书院导师。长期从事中国哲学和文化的教学与研究工作,是著名的船山学和“明清早期启蒙”学的专家,曾多次参加或主持国内外举行的学术会议,在国内外发表学术论文百余篇。主要著作有《吹沙集》、《吹沙二集》、《吹沙三集》、《船山哲学引论》、《中国哲学史史料源流举要》、《明清启蒙学术流变》(合著)、《王夫之评传》(合著)等,主编《哲学史方法论研究》等。

坎坷经历

1924年1月24日,萧萐父生于四川成都的一个知识分子家庭,家学渊源深厚,父亲萧参是近代蜀学的代表人物之一,母亲杨励昭善诗词、工书画。

自幼涵咏诗词的萧萐父,从父亲友朋的论学谈艺之中感受到了中国文化的博大精深。同时,他又时时关注民族命运,很小便接触到了清末印作革命宣传品的小册子,其中有《明夷待访录》《黄书》等。读中学时,受到罗孟桢等老师的影响,激发他写了一篇《论史慧》的长文,这是他的第一篇论史习作。

在民族忧患意识和时代思潮的影响下,萧萐父泛读各类古今中西书籍。1943年,他考入武汉大学哲学系。当时的武大已迁到四川乐山,哲学系仅十几位同学,几位教授自甘枯淡、严谨治学的精神让他们深受感动。

大学期间,萧萐父阅读过郭沫若的《十批判书》《甲申三百年祭》、侯外庐的《中国近世思想学说史》等著作。1947年,在万卓恒先生的指导下,他完成了题为《康德之道德形上学》的学士学位论文。

关切国事民瘼,思考世运国脉。彼时的萧萐父已经参加了学生进步组织,发起、编辑《珞珈学报》。1947年,武大发生了震惊全国的“六一”惨案,时任武大学生自治组织宣传部长的他,积极投身爱国学生运动。由于反美蒋的活动引人注目,他被特务监视,甚至大学毕业论文都是委托同学代为誊抄的。

为逃避追捕,萧萐父潜离武汉,返回成都。1947年毕业后,他到成都华阳中学任教,同时一并受聘到尊经国学专科学校讲授“欧洲哲学史”,主编《西方日报》“稷下”副刊,积极参加成都的地下党活动。1949年5月,他加入了中国共产党,受党组织委派,作为军管会成员参与接管华西大学,后留任该校马列主义教研室主任。

1956年,萧萐父进中央党校高级理论班深造。同年,应哲学家李达校长之邀回武汉大学重建哲学系,1957年正式调入武汉大学哲学系,从此长期担任哲学系哲学史党支部书记、中国哲学史教研室主任一职。

在这个岗位上,萧萐父兢兢业业工作了40年,以此为基地逐步建立和形成了具有武汉地区特色的中国哲学史学术梯队,在全国学术界具有举足轻重的地位。

1976年10月以后,萧萐父与中国广大知识分子一样,迎来了学术的春天,先后发表了一系列重要的学术论文,并于1978年接受教育部组织九所高等院校联合编写哲学系本科生《中国哲学史》教材的任务,与李锦全教授一起担任主编。

《中国哲学史》以逻辑与历史统一的方法论原则建构中国哲学,揭示了中国哲学史的发展规律。这部教材得到了广泛认同,累计印行10余万册,获国家教委优秀教材一等奖,10多所学校采用,培养了两代学人,被译成韩文与英文,产生了广泛影响。

20世纪80年代,萧萐父在《中国社会科学》上先后发表了《中国哲学启蒙的坎坷道路》《对外开放的历史反思》等重要文章。通过对明清之际早期启蒙思潮、王夫之哲学的研究,他积极探寻中国现代化进程中自身的源头活水,认定中国有自己的现代化内在的历史根芽。在中国新一轮的文化大讨论中,他独树一帜地提出了自己的“明清启蒙史观”,深受海内外学者的关注。

萧萐父学风严谨、被褐怀玉、一身正气;他教书育人,重在身教,杜绝曲学阿世之风。自1978年招收硕士生、1987年招收博士生以来,他先后开设了“哲学史方法论”“中国哲学史料学”“中国辩证法史”“明清哲学”“佛教哲学”“道家哲学”“马克思的古史研究”“马克思晚年的人类学笔记”等课程或系列专题讲座,为中国哲学史界培养了一批优秀的研究与教学人才。

在长期的教书育人过程中,萧萐父提炼出了二十字方针:“德业双修,学思并重,史论结合,中西对比,古今贯通。”如今,这二十字已成为珞珈中国哲学学派的精神纲领,先生以他的人格魅力深受珞珈学子的爱戴。

萧先生因病于2008年9月17日在武汉辞世,享年84岁。当时武汉的报纸评论为:“他代表了这个城市的高度。”

生命智慧

萧萐父是保存了古代遗风的刚正不阿的现代知识分子。他有强烈的现代意识和深厚的传统底蕴,是集知识分子、思想家、学者、教师、学科带头人、文人于一身的杰出学人。研读其著述,我们可以感受到他在用思想家的眼光来考察思想史、哲学史。

他是有思想的学问家,也是有学问的思想家。

萧萐父治学,首贵博淹,同时重视独立思考,独得之见。先生对中国哲学的学科建设,对从先秦到现代之完整的中国哲学史的重建,作出了可贵的探索与卓越的贡献。他会通中西印哲学,以批评的精神和创造性智慧,转化、发展了儒释道的思想资源。

为总结历史教训,萧萐父从哲学史方法论的问题意识切入,尽力突破教条主义的束缚,引入螺旋结构代替对子结构,重视逻辑与历史的一致,强调普遍、特殊、个别的辩证联结,认真探究了中国哲学范畴史的逻辑发展与哲学发展的历史圆圈。先生以不断更化的精神,提出了哲学史的纯化与泛化的有张力的统一观,努力改变五四以降中国哲学依傍、移植、临摹西方哲学或以西方哲学的某家某派的理论与方法对中国哲学的史料任意简单比附、削足适履的状况。

萧萐父治学,宏观立论与微观考史相结合,通观全史与个案剖析相结合,提出了两个之际(周秦之际与明清之际)社会转型与文化转轨的概观,提出并论证了“明清早期启蒙思潮”的系统学说,形成了系统的理论体系。先生的原创性智慧表现在其学术专长——明清哲学之上,特别是王船山哲学。他以对世界文明史与中华文明史的多重透视为背景,提出了以明清之际早期启蒙思潮作为我国现代化的内在历史根芽与源头活水的观点,受到海内外学术界的广泛关注,影响甚巨。

对待古今中外的文化传统与哲学思想资源,萧萐父以宽广的胸襟,悉心体证,海纳百川,兼容并蓄,坚持殊途百虑、并育并行的学术史观。他肯定历史、文化的丰富性、复杂性、多样性、连续性、偶然性及内在的张力,肯定异质文化传统的可通约性,肯定古、今、中、外对立的相对性,肯定跨文化交流与比较的可能性。

萧萐父还是当代中国哲学史界少有的诗人哲学家。他晚年一再强调中国哲学的诗性特质,从容地探索Logic(逻辑)与Lyric(情感)的统一,并认定这一特质使得中国哲学既避免了宗教的迷狂,也避免了科学实证的狭隘,体现出理性与感性双峰并峙的精神风貌。

萧萐父一生坎坷,却始终关心国家与人类的命运。特别是改革开放之后,他痛定思痛,反省自己,愈到晚年愈加坚定。他既继承了儒家以德抗位的传统,又吸纳了现代文化价值;既正面积极地从文化与教育方面推动现代化,又时刻警醒现代化与时髦文化的负面,具有理性批判的自觉与能力。

晚年的萧萐父一再呼唤独立不苟之人格操守的重建,倡导士人风骨,绝不媚俗,并且身体力行。他坚持正道,绝不为了眼前名利地位而丧失做人原则。

作为思想家的萧萐父,虽然主要从事中国哲学史研究,但他做的是有思想的学术。他致力于发现与发掘中国文化思想内部的现代性根芽,因而与持西方中心主义的启蒙论者、食洋不化者划清了界限;他发潜德之幽光,重在表彰那些不被历代官方或所谓正统文化重视的哲学家、思想家,重在诠释、弘扬在历史上提供了新因素、新思想、新价值的人物的思想,因而与泥古或食古不化者划清了界限,这就是“平等智观儒佛道,偏赏蕾芽新秀”。

萧萐父重视中国传统文化的多样性,努力发挥儒、释、道及诸子百家中丰富的现代意义与价值,特别是本土文化中蕴含的普遍性价值,并尽其可能地贡献给世界。

作为学者的萧萐父,堂庑很宽,学风严谨,所谓“坐集古今中外之智”。他希望自己与同道、学生都尽可能做到:“多维互动,漫汗通观儒释道;积杂成纯,从容涵化印中西”。他深受梁启超、侯外庐、汤用彤等先生的影响,能心领神会、出乎其外、超越创新。

萧萐父晚年更重视经学,曾与笔者多次详谈三礼,详谈近代以来的经学家,如数家珍。他也重视儒学的草根性,多次阐述了中华人文价值、做人之道、仁义忠信等是通过“三老五更”,通过说书的、唱戏的等,浸润、植根于民间并代代相传的。

作为教师的萧萐父,一生教书育人,认真敬业,倾注心力;提携后进,不遗余力。他对学生的教育,把身教与言教结合了起来,重在身教。他强调把道德教育、健全人格的教育放在首位。他认为,年轻人要经得起磨砺、坎坷,对他们不要溺爱,而应适当批评、敲打。做人比做学问更重要,现代仍要讲义利之辨,无论是做人还是做学问,都要把根扎正。

在哲学史方法论、史料学等课程上,萧萐父真是与时偕行,讲课时时有新的材料和新的思想,例如关于文化反思,源头活水,传统文化与现代化之间关系的思考,马克思晚年人类学笔记关于跨越“卡夫丁峡谷”的问题,古史研究与马恩对人类学研究的方法论启示,朱光潜先生对维柯的《新科学》的翻译及其方法论的意义,金克木先生关于中印西比较文化的精彩论述,狄百瑞、陈荣捷、沟口雄三、傅伟勋等国际汉学家的新成果,古史祛疑,哲学史研究中的纯化与泛化问题等,都是他吸收的新信息、反思的新成果,亦成为他的课堂教学不断增加的内容。

作为学科带头人的萧萐父,有着开放宏阔的学术视野以及杰出的组织能力,敏锐地把握海内外学术界的动态,让本学科点的老师与同学拓宽并改善知识结构,通过走出去与请进来的方式,实现并扩大对外交流,虚怀若谷地向海内外专家请益。他有凝聚力,善于团结、整合学科点老、中、青学者,以德服人,尊重差异,照顾多样,和而不同。他有全局观念与团队精神,事事考虑周围的人。他很有学术眼光,深具前瞻性,开拓了若干特色领域。

作为文人的萧萐父,兼修四部,文采风流,善写古体诗词,精于书法篆刻,有全面的人文修养与文人气质。他对分科过细的教育状况多有批评。

博大精深

明清之际学术思潮只是萧萐父的一个研究领域,绝不是他的全部。他有博大的气象,这当然是指他的心胸和意境,也指他在理论建构与学术上的多面相。

萧萐父有马克思主义哲学、西方哲学与中国哲学的理论功底,能融会贯通。他的理论贡献集中在启蒙论说、传统反思、哲学史方法论与中国哲学史及辩证法史的架构等方面;他的学术贡献集中在他深度地、极有智慧地探讨了中国哲学史的多个面相,在经学(主要是《周易》)研究,在儒、佛、道的研究,在汉唐、明清、现代等断代哲学史的研究上,有创新见解,又开辟领域,培养人才,使之薪火相传。

关于《周易》,萧萐父考察了易学分派,提出了“科学易”与“人文易”两个概念,并倾心于“人文易”,指明“观乎人文以化成天下”乃“人文易”的核心。

萧萐父揭示了“人文易”内蕴的民族精神,其中包括时代忧患意识、社会改革意识、德业日新意识、文化包容意识等。他重视反映人文意识新觉醒的近代易学。

关于儒家,萧萐父肯定了《礼运》大同之学,孟子的“尽性知天”之学以及分别来自齐、鲁、韩《诗》的辕固生的“革命改制”之学,申培公的“明堂议政”之学,韩婴的“人性可革”理论,认为它们皆属儒学传统中的精华。而子弓、子思善于摄取道家及阴阳家的慧解而分别涵化为《易》《庸》统贯天人的博通思想,尤为可贵。

萧萐父肯定了《易》《庸》之学的天道观与人道观,认为所谓“至德”,并非“索隐行怪”,而只是要求在日常的社会伦理实践中坚持“中和”“中庸”的原则,无过不及,从容中道;只有这样,在实践中,“成己”“成人”,“尽人之性”“尽物之性”,就可以达到“参赞天地之化育”的最高境界。重主体,尊德行,合内外,儒家的人道观体系也大体形成。他阐释了儒家的儒经、儒行、儒学、儒治的传统及其多样发展,并且特别重视对儒学的批判与创造性转化。

关于佛教,萧萐父力求透悟佛教哲学的一般思辨结构(缘起说、中道观、二义谛、证悟论),重视解析其哲学意义,他对佛学中国化过程中极有影响的《大乘起信论》,对慧能,对《古尊宿语录》,对禅宗的证悟论都作过深入研究且有独到见解。

关于道家与道教,萧萐父对老庄哲学、道家人格境界与风骨、隋唐道教、黄老帛书均有精到的研究。从20世纪80年代末到90年代初,学术界涌动着一个“当代新道家”的思潮,萧萐父是其中的推动者之一。他是热烈的理想主义者,有强烈的使命感、责任感和积极的入世关怀。他倡导“新道家”,当然与他的际遇和生命体验不无关系,他是一个行动上的儒家和情趣上的道家。

萧萐父的生命,儒的有为入世和道的无为隐逸常常构成内在的紧张,儒的刚健自强与道的洒脱飘逸交织,互补为其人格心理结构。总而言之,他肯定的是道家的风骨和超越世俗的人格追求与理想意境……相形之下,他对儒、道的取向又确有差异。

当然,这并不妨碍萧萐父对儒学的真精神采取宽容态度,更不妨碍他自己的真精神中亦不乏浓烈的儒者情怀。他所批评的只是儒学的负面与儒学的躯壳。

至于明清之际哲学思潮,则是萧萐父的专长。他全面深入地研究了这一思潮,把这一段哲学史作为一个断代,作为哲学史教材的一编,予以凸显并细化,又特别深入地研究了王夫之、黄宗羲、傅山等个案。他是当之无愧的王夫之专家和明清之际哲学的专家。

关于现代哲学思潮,萧萐父研究了马克思主义、自由主义与文化保守主义诸流派及其他学者。在马克思主义哲学思潮方面,他对李达、郭沫若、侯外庐、吕振羽、冯契等人作了深入研究;在文化保守主义思潮方面,他对熊十力、梁漱溟、冯友兰、唐君毅、徐复观等人作了深入研究,还研究了梁启超、刘鉴泉、蒙文通等学者的思想与学术。

萧萐父还积极开拓了中日思想的比较研究领域,支持了楚地简帛的研究等。他培养了很多学生,这些学生在中国哲学史、文化史等领域继续跟进他的开拓,予以补充或深化。他也鼓励自己的学生按个人兴趣向科技哲学、政治学、社会学、管理学、传播学等方向发展。

萧萐父坚持启蒙论说,反对取消、解构启蒙的看法。实际上,他强调的“启蒙”,内涵十分丰富,不是近代西方的“启蒙”所能包括的。

萧萐父“启蒙观”的要旨,是从中国文化传统中寻找自己的现代性根芽,强调本土文化中孕育了现代性。他主张的是中国式的启蒙,是中华文化主体的彰显,而不是全盘西化与全盘式的反传统。他驳斥过中国自身不能产生现代性因素的西方偏见,这就疏离、超越了西方中心主义,也就蕴含了“启蒙反思”。

萧萐父说,中国的现代化,绝不是,也不可能是什么全方位的西方化,而只能是对于多样的传统文化和外来文化,作一番符合时代要求的文化选择、文化组合和文化重构。因此,就必须正确认识到自己民族传统文化的发展中必要而且可能现代化的内在历史根据或“源头活水”,也就是要找到传统与现代化之间的文化接合点。萧萐父不希望继续陷入中西对立、体用两橛的思维模式之中。

萧萐父认为,所谓启蒙,是中国式的人文主义的启蒙,是走自己的路,而不是失去主体性的,走别人的路。他强调,中国有自己的文艺复兴或哲学启蒙,就是指中国传统社会在特定条件下展开过这种自我批判。他的关键性思路是从我国17世纪以来曲折发展的启蒙思潮中去探寻接合点,与西方思想家视西方启蒙为绝对、普遍的立场,决然不同。他特别重视“自我更新”,即依靠涵化西学而强化自身固有的活力,推陈出新,继往开来,消化西学,重建“中华文化主体”。

萧萐父的思想和精神中有显隐之两层,显性的是“走出中国中世纪”,隐性的是“走出西方现代性”,这两层交织一体,适成互补。他批判了理性过度膨胀所带来的生态灾难与人之生命的迷惘,批判了历史的虚无主义与道德价值的相对主义。他强调民族文化的自我认同与当代中国伦理共识的重建,并多次参与国际性的“文化中国”的讨论。

萧萐父多次参与国际性的“文明对话”,他一贯充满了文化包容意识与多元开放心态。他说,对世界文化的考察,要摆脱东方中心或西方中心的封闭思考模式,要走向多元化,承认异质文化的相互交融;东方与西方有共有殊,东方各民族之间、西方各民族之间也各有同有异。他主张尚杂、兼两、主和的文化观,在差异、矛盾、对立中互动。

综上所述,萧萐父通过文化反思,针对国家、民族文化建设的现实、紧迫问题,着力于理性与启蒙价值的引入,特别是发扬中国传统中与之相契合、相接植的因素(例如他下过功夫的明清之际思想家们的新思想萌芽等)。

萧萐父是一位东方、中国的有底蕴的学人,他论说启蒙的时代又是20世纪80年代至21世纪的开端,在现代性的弊病暴露无遗之际。在这种背景之下,由这样一位中国杰出的诗人哲学家,这样一位生命体验特别敏锐的思想家来论说启蒙,其意涵已不是西方近代启蒙主义的内容,而恰恰是超越了启蒙时代的启蒙精神,包涵了诸多反思启蒙或启蒙反思的内容。他实际上有着双向的扬弃,意在重建中华民族文化的主体意识。看不到这一点,那就恰好低估了萧萐父学术思想的意义。

责任编辑:近复

【上一篇】【刘大伟】“浮云”考辨

【下一篇】【雷蒙德·塔里斯】论当不成哲学家

作者文集更多

- 【郭齐勇】什么是孔子说的“成人”? 11-27

- 【郭齐勇】天人:走出现代科技的困境 11-24

- 郭齐勇 著《中华文化根脉》出版 11-06

- 【郭齐勇】我是中国文化讲习班的首届学··· 11-05

- 【郭齐勇】传统文化的时代性与生命力 07-09

- 【郭齐勇】在经心书院一字级毕业典礼上··· 07-09

- 郭齐勇 著《四书通识》出版 01-02

- 【郭齐勇】以儒家智慧应对现代危机 11-27

- 郭齐勇 著《吾道文丛·返本开新》出版暨··· 11-14

- 郭齐勇 著《萧萐父与早期启蒙说:探寻··· 08-05

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行