【杨新勋】元十行本《十三经注疏》明修丛考——以《论语注疏解经》为中心

元十行本《十三经注疏》明修丛考——以《论语注疏解经》为中心

作者:杨新勋(南京师范大学文学院教授)

来源:《南京师范大学文学院学报》2019年第01期

时间:孔子二五七零年岁次己亥二月廿六日戊辰

耶稣2019年4月1日

摘要

元十行本在明代至少经历了正德六年补版、正德十二年补版、正德十六年补版、嘉靖三年补版和嘉靖重校修补五次修版,其中最大规模的一次是嘉靖重校修补。嘉靖重校修补不但大量更换原已破损的板片,而且对元十行本原版和正德年间的三次补版也进行了校对和修订,并由此在版式上作了更新和统一。嘉靖重校修补的时间介于嘉靖三年补版和李元阳刻本之间,李元阳刻本是以元刻嘉靖重校修补本为底本的。清阮元撰《论语注疏校勘记》和刊刻《十三经注疏·论语注疏解经》所依据的十行本是台湾“国图”所藏的元刻明正德修补本或类似此本者,其原文讹误与此有关。

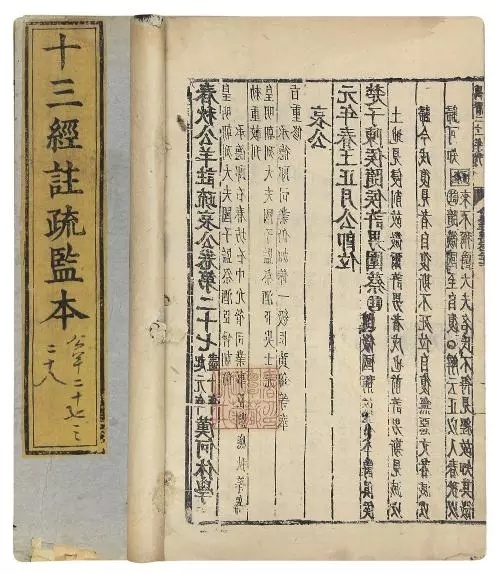

元十行本《十三经注疏》,是目前所知今存最早名为“十三经注疏”的经、注、疏合刻本,是此后明嘉靖李元阳福建刻本、明万历李长春刊北监本、明崇祯毛氏汲古阁刻本、清嘉庆阮元南昌府学刻本的祖本,意义巨大。但有关此本尚有许多未明之处,今不揣谫陋,加以考论,请方家赐教。

一、元十行本《十三经注疏》明修之复杂性

元十行本在清人著作尤其是阮刻本《十三经注疏》称之为“宋十行本”,段玉裁疑为元人翻宋本,顾广圻认为刻于元明间。近代以来,傅增湘、长泽规矩也、汪绍楹、阿部隆一、张丽娟等先生经过仔细考察,证明元十行本是元代泰定帝(1324-1328)前后据宋十行本重新刊刻的,系福建坊刻。[1](P372-384)此可为定论,本文也以此为基础。

元十行本单经注疏原版书今存有《附释音尚书注疏》和《孝经注疏》,其它各经今存书均经明代多次修板,如《论语注疏解经》存本均为元刻明修本,其中单行的有中国国家图书馆藏元刻明修本(简称“国图本”)、台湾“国家图书馆”藏元刻明正德修补本(简称“台湾‘国图本’”)和元刻明修本。(1)汇印的有元刻明修《十三经注疏》本,北京市文物局、国家博物馆、军事科学院图书馆和日本静嘉堂文库各藏一部,《中华再造善本》据北京市文物局本影印,本文据《中华再造善本》所收本论述。

元刻明修本《十三经注疏》中保存了大量的元十行本《十三经注疏》原刻版叶,明修版叶多有标识,较易区别,在张丽娟先生研究的基础上,[1](P386)可以将元十行本的版式概貌作一总结,其基本特征可大致概括为:(1)(2)左右双边,半叶十行,经文大字十六、十七不等,注、疏小字双行,每行二十三字。(2)(3)版心多白口,版心上刻大小字数,中刻书名简称和卷数,下多刻刊工名。(3)(4)版心多顺双黑鱼尾,偶对双黑鱼尾,鱼尾或上有线,或下有线,或上下皆有线,亦有无线者。(4)(5)疏文前有一领起的上下加半圆括号之大“疏”字将经注与疏文隔开;(6)之下经文起讫语与疏文正文之间再用小圆圈隔开;注文起讫语前加一“注”字;“注”字连接注起讫语为一组,其上下再各用一个小圆圈将经之疏文与注之疏文隔开;对于同一章中不同的注文起讫语和疏文也是用这种方法依次隔开;不管是经文还是注文的疏文之前均有“正义曰”领起。(5)版心偶有黑口、无字数、无刊工以及单黑鱼尾者;《尔雅注疏》半叶九行,领起大“疏”字黑底白文,此外《周易兼义》也多有黑底白文的“疏”字。(6)版叶左上角多有书耳,内刻篇名,《春秋》三传注疏刻鲁君年份。

元十行本的这些版式特征基本沿袭自宋十行本而来,卷首书名和署名格式以及版心中间所刻书名简称或半体字(如“寺”“巳”等)与宋十行本类似,大字正方、小字长方以及字体风格也一承宋十行本,尤其是有些经的宋十行本避讳字,元十行本也一并沿袭,且均字外加圆圈标识,这是清人误把元十行本当作宋十行本的原因。

元十行本与宋十行本的不同主要在于:宋十行本版心不刻字数和刊工名;宋十行本疏文中经、注起讫语下为空一格而非小圆圈;(7)另外,《论语注疏解经》卷一首叶版心下方刻“泰定四年刊”,卷三首叶版心下方刻“泰定丁卯”,泰定丁卯即泰定四年(1327)。元十行本刊工皆为元人,将字数和刊工名补于原宋十行本版心上下为元人新增,知元十行本为仿宋新刊本,其中黑口、单黑鱼尾及黑底白文“疏”字等情况盖因所据宋十行本残缺补配所致,补配来源不详。

元十行本至明代经过多次补版,人们笼统用“元刻明修本”来称之,(8)又有“南监本”“南雍本”“正德本”之称,(9)台湾“国家图书馆”将其一本著录为“元刻明正德修补本”,一本著录为“元刻明修本”,而程苏东在其《“元刻明修本”<十三经注疏>修补汇印地点考辨》中称北京市文物局藏元刻明修本《十三经注疏》为“正德本”,认为其汇印于正德年间的福州府学。[2](P31)程氏对汇印时间的说法并不正确。因为,元十行本在明代修版的情况要比程苏东认识得复杂。那么今存元刻明修本都是历经了哪些补刻和修版?尤其是最后一次修补是什么时间?李元阳刻本和阮刻《十三经注疏·论语注疏解经》的底本是什么本子?存世的几种本子又分别属于哪几种本子?今天,各家著录的版本称呼是否合理?这些问题均有待解决。

二、元十行本《十三经注疏》明代递修考实

全面核实《中华再造善本》所收北京市文物局所藏元刻明修本《十三经注疏》,此本至少有五次有明确标记的补版:

1.正德六年补版。

各经皆有。

其版式是:无书耳;四周双边;双顺黑鱼尾;多白口,有的下黑口;版心上刻“正德六年刊”或“正德六年”字样;两鱼尾之间偏上刻书名简称或半体字及卷次,如“周礼疏一”“周疏”或“寺”(即“诗疏”)、“巳”(即“礼记疏”)、“吾”(即“语疏”)等,之下刻誊抄人,有王世珍、陈景渊、罗栋、李红、叶文石、叶廷芳、詹积英、许成笃等;版心下有的为黑口,有的白口刻叶码和刊工名,刊工有余元伯、余伯安、周元进、叶明、吴胜、黄世隆、刘长宝、熊元贵、吴春玉、刘景福、陈四、刘立、刘洪、陈钦、王毛孙、黄友才、陈右、周元正、陆福寿、叶仕大、江长保、吴禄、叶景兴、叶文昭、黄四郎、黄富、江洪等。

需说明的是,《孝经注疏》全为正德六年补刊,版心上方刻“正德六年刊”,版心下方或黑口或刻刊工名,版心中间有的刻“书手陈景渊”“刊手叶大佑”,但更多的是“×××”和“×××誊”。曾有人据此怀疑元十行本《十三经注疏》不含《孝经注疏》,至正德年间明人修补《十三经注疏》方收入《孝经注疏》,这种说法是不正确的。因为,国图藏有元十行本原版印本《孝经注疏》,版式特征与元十行本其它各经相合,正德六年补刊本正是在此基础上重新补刻而成,故有的叶有墨钉,版心刻誊抄人是正德六年补版一致的特征,则明清人认为元十行本有“十三经”,称之为“十三经注疏”并非疏漏。

正德六年补版大字正方,颜中带柳,小字长方,略近欧体,刻字风格与元十行本相近。正德六年补版虽不避宋讳,但于原宋讳字上下加半圆括号,当为沿袭元十行本之省变。

2.正德十二年补版。

除去《孝经注疏》之外,其它各经均有正德十二年补版,且补版数量远较正德六年补版多,为其数倍之上。

其版式是:无书耳;四周单边;多上单黑鱼尾,亦有上下对双黑鱼尾者;白口;版心上刻“正德十二年刊”“正德十二年”“正德一二年”或“正德十二刊”;鱼尾下紧连刻小圆圈,之下为书名简称或半体字及卷次,书名下偶刻校人,如《礼记注疏》卷二十四第一叶、卷二十五第十六叶均刻“张通校”;下鱼尾之上或无下鱼尾的相同位置刻叶码,版心下方大多刻刊工名,刊工有王才、刘立、文昭、元善、余富、荣郎、李豪、佛员、士英、周同、吴三、周甫、刘升、王邦亮、周士名、仲千、刘京、细二、文旻、廷器、陆三、蔡福贵、元善、杨尚旦、黄仲或单字人、曾、象、豪、兴、明、福、吴、陆、周等。

另需说明的有两点:一是有些补版版心上方刻“正德年”,或仅刻一“正”字,据版式和刊工名,应该属于正德十二年补版;二是有些补版版心上方没有刻字,但是版式一同正德十二年版,尤其是所刻刊工名也同于正德十二年补版刊工,考虑到这些版叶大多连接在版心上方有“正德十二年”版叶之后,所以这些补版叶应该也属于正德十二年补版。

正德十二年补版也是大字正方,颜中含柳,小字长方,字近欧体。正德十二年补版不避宋讳,除“疏”字外无再加上下圆括号者。又正德十二年补版有些版叶颇多墨钉。

3.正德十六年补版。

正德十六年补版见于《仪礼》《仪礼旁通图》《仪礼图》和《春秋左传注疏》四种,又《论语注疏解经》中有两叶可推测为正德十六年补版。

其版式是:无书耳;四周单边,或四周双边;顺双黑鱼尾;多大黑口,偶尔上半黑口有留白;版心上方于黑口中刻“正德十六年”白文,若上半有留白则刻“正德十六年”;版心上鱼尾下刻书名简称或半体字及卷次,如“火三”(即“秋疏三”),下鱼尾下先留白刻叶码,然后为下黑口。

《仪礼旁通图》正德十六年补版刻得很随便,虽然多黑口,有严格的,但有的仅有上黑鱼尾,有的不刻“正德十六年”,有的白口单黑鱼尾上刻“正德十六年”,有的黑口不刻“正德十六年”,有的版心仅有上黑底刻“正德十六年”白文。

正德十六年补版大字正方;小字有正方的,也有略呈长方的。正德十六年补版大多版叶文字稚拙呆板,偶有版叶文字近元十行本者。

4.嘉靖三年补版。

嘉靖三年补版有版心标记的仅二见:一是《附释音礼记注疏》卷三十第十一叶,二是此书卷六十二第十叶。卷三十补版叶四周单边,白口,顺双黑鱼尾,版心上方刻“嘉靖三年刊”,大字正方,小字略长方。卷六十二补版叶左右双边,白口,顺双黑鱼尾,版心上方刻“嘉靖三年新刊”,小字略长方。

此外,《附释音礼记注疏》卷三十第十二叶版心上方虽然无“嘉靖三年刊”字样,但版式、字体一同第十一叶,考虑到此叶位置,这一叶应该也是嘉靖三年补版。

嘉靖三年补版虽然只有三叶,但是它的版式、字体以及“疏”字用上下半圆括号包裹的格式与元十行本和正德三次补版均较为近似,变动不大,这对于考察元刻明修本具有重要意义。

5.嘉靖重校补版。

除去《孝经注疏》之外,嘉靖重校补版于各经均大量存在,其数量又远在正德十二年补版之上,甚至是其数倍,如《论语注疏解经》嘉靖重校补版就多达九十四叶,几乎占了《论语注疏解经》板片的百分之四十。

重校补版版式甚为一致,其版式是:无书耳;四周单边;白口;对双黑鱼尾,鱼尾上下有黑线;版心上方刻校者,共有怀浙胡、闽何、候番刘、府舒、候吉刘、怀陈六人;版心中间刻书名简称和卷次,如“诗疏卷十二之二”“语疏卷二”等,之下有的刻“乡林重校”或“林重校”,“林”当即“乡林”之省;版心下鱼尾下刻叶码,版心叶底刻刊工名,有陈德禄、吴珠、陆四、余文贵、张尾郎、鲁坚、施肥、陆荣、王荣、詹蓬头、杨俊、詹第、施永兴、袁琏、叶二、汪元富、余成广、王仲友、叶雄、黄永进、王元保、元清、陆记青、周同、叶采、余添环、熊山、江元贵、余添进、叶金、江长深、杨全、蔡顺、余郎、江盛、陈珪、谢元林、王仕荣、吴佛生、范元福、刘天安、江元寿、叶寿、王进富、叶招、程亨、李大卜、周富柱、张元隆、余富汪、熊文林、余旺、熊田、谢元庆、黄道林、余景旺、余富、张佑、余元富、叶马、江富、刘观年、程通、余坚、吴元清、龚三、王良富、陆文进、黄文、王浩、吴原清、叶妥、曾椿、王文、危元升、刘观生、陆基郎等;偶有版心上方刻重校人而中间刻校人者,亦偶有将校人和重校人并作小字挤在版心上方者。

重校补版一改此前款式,经注与疏文之间所标领起的大“疏”字均作黑底白文,外加黑线,十分醒目。重校补版也不避宋讳,但于元十行本原讳字有的加上下圆括号,有的作黑底白文。总的看,重校补版大字正方,小字略长方,但字稚拙呆板且字体略大,挤满了版面。

相较元十行本原版和明代的四种补版,重校补版字迹最为清晰,鲜有模糊难辨者,应该是刊刻得最晚,距离存世元刻明修本《十三经注疏》刷印时间最近者,这也是我们称之为“嘉靖重校补版”的一个原因。

综上所述,至少可以得出三点:一是明代的五次补版均有明确意识,这体现在版心刊刻补版时间,版式略作变动以别于前版,以及刊刻抄人、校人和刊工上;二是五次补版均大体沿袭了元十行本的版式和字体,以便和原元十行本保留的版面相配而行,但具体来讲版心和字体又有程度不等的差异,嘉靖补版变化最大;三是五次补版的规模不等,嘉靖三年补版最少,第二少的是正德十六年补版,正德六年补版各经均有,尤其《孝经注疏》全为此年补刻,正德十二年补版相对较多,是一次大规模的补版,嘉靖重校补版是最大规模的一次补版。

三、元刻明嘉靖重校修补本的补刻及与李元阳福建刻本的关系

虽然正德六年补版在版心中间刻有誊写人,也出现过两次刻校人的现象,但是正德十二年补版并没有沿袭这种做法,这说明正德十二年这次较大规模的修版仍以沿袭元十行本为重点,不想做太多手脚,这从其一些版心上方仅刻“正德年”“正”以及什么也不刻也可以看得出来。正德十六年补版虽然版心弄得很花哨,但是相较正德十二年补版也没有增添新东西,只是标记与正德十二年补版有所不同而已。嘉靖三年补版仅三叶,其版心和字体也没有明显变化。

这种情况到了嘉靖重修补版就不同了。嘉靖重校补版版心全部改为白口,对双黑鱼尾,几乎所有的版心上方均刻有校人名,有不少版心中间还刻有重校人名,这是十分耐人寻味的,尤其是考虑到重校补版将经注与疏文之间的大“疏”字和部分避讳字改为黑底白文,外加黑线,十分醒目,就可以明了,这次补版表现了更明确的划一意识和区分意识,甚至意味着这次修版有特殊的意义和价值,也表明它在嘉靖三年补版之后在版式上有了新的进展。

国图所藏元刻明修本《论语注疏解经》与北京市文物局藏元刻明修本《十三经注疏》之《论语注疏解经》相比,除去无嘉靖重校补版外,其余一百四十余版叶面相同,属于同板。国图本有八叶补版,但版心上方均不刻补刻时间,杨绍和认为此当为书估挖去。[3](P36)通过与元刻明修本《十三经注疏·论语注疏解经》核对可知:其《论语序》第一叶为正德六年补版,卷四之第三叶第四叶、卷六之第二叶第九叶和卷二十第五叶为正德十二年补版;卷十九第七叶与元刻明修《十三经注疏》本同板,虽均版心上方无补刻时间,但版面有多处墨钉,且版式、字体接近正德十六年补版,鉴于元十行本无墨钉,墨钉多见于正德年间补版这一现象,可将此叶推定为正德十六年补版;卷五第五叶与卷十九第七叶版式、字体相同,也有一些墨钉,应当也是正德十六年补版。虽然元刻明修《十三经注疏》本这两叶与国图本同板,但有不同:一是元刻明修《十三经注疏》本有些地方字迹模糊,说明其刷印时间要晚,二是元刻明修《十三经注疏》本没有墨钉,其对应国图本墨钉处的字刊刻粗率,应为后来补刻(详下文)。可见,国图本可以推定最后补版时间为正德十六年,称之为“元刻明正德修补本”是合适的。台湾“国图本”与国图本完全相同,而且版裂纹路相同,应该是同一版本,其版本著录是准确的,只是台湾“国图本”有些地方字迹更为模糊,版裂的口子更大更多,则其刷印的时间要晚于国图本。又山井鼎《七经孟子考文补遗》中四见“正德本”,亦当为元刻明正德修补本。

国图本和台湾“国图本”均有些原版叶面字迹漫漶不清,难以辨认,说明两书刷印时板片已破损严重,尤以台湾“国图本”为甚。事实上,国图本和台湾“国图本”明正德十六年两叶补版均有多处墨钉,说明当时原版已颇有些地方无法识别,所以修版也只好阙如。类似情况,除了《孝经注疏》外,其它各经也有,其中《周易兼义》《礼记注疏》《毛诗注疏》的有些版面情况还比较严重。可见,到了嘉靖初年,元十行本已经不仅仅是一个简单的修版问题了,它需要大规模地重新校对、更换板片甚至是新的刊本,否则就无法刷印了。

嘉靖重校修版正是有见于此而采取的有明确意识的大规模校对、重刊、修补活动,其统一版式、字体,尤其是版心刊校人、重校人以及“疏”字格式都有明示的意味。这次修版的主要内容是:(1)(10)大量补版,对于补版叶,安排专人校书,如怀浙胡校《周易注疏》、闽何校《尚书》、候吉刘校《礼记注疏》等,其中,候番刘与府舒两人合校了《诗经》,又合校了《论语》,同时还安排乡林进行重校,这保证了这次补版文字的质量,如这次补版不仅文字清晰,很少墨钉,而且还改正了元十行本不少文字讹误。如《论语注疏解经》卷五“赐也何如”章疏文“此夫子又为指其定分”,元十行本原版“夫子”误作“未子”,嘉靖补版更为“夫子”;同卷“子使漆雕开仕”章疏文引“子使漆雕开仕”,元十行本原版“仕”误“化”,嘉靖补版更作“仕”;卷六“哀公问弟子孰为好学”章疏文“颜回任道”,元十行本原版“颜”误作“闻”,(11)嘉靖补版更作“颜”;卷七“志于道”章疏文“覆帱持载”,元十行本原版“焘”误作“寿”,(12)嘉靖补版更作“帱”;同卷“二三子以我为隐乎”章包注“圣人知广道深”,元十行本原版“深”误作“探”,嘉靖补版更作“深”;等等。(2)(13)更改版式,一是版心统一改为四周单边,白口,对双黑鱼尾,鱼尾外加黑边线,下鱼尾下刻叶码;二是版心上方刻校人名,版心中先刻书名简称和卷次,下有的刻重校人名,版心下方刻刊工名;三是统一用黑底白文的大“疏”字(外加黑线)来区分经注和疏文(14)。(3)(15)对于要保留的元十行板和正德年间的三次修版进行文字校对,增补缺字,更改文字讹误。增补缺字,如《论语注疏解经》之首叶《论语序》为正德六年补版,疏文“门人相与辑而论纂”,原“与”与“论”字均为墨钉,嘉靖重校修版补“与”字;(16)卷五第五叶为正德十六年补版,原左半叶有十五处墨钉,嘉靖重校修版全部补上了阙字;类似情况亦多见于元刻明修本《十三经注疏》之《周易兼义》《毛诗注疏》《礼记注疏》等的嘉靖重校修版。更改文字讹误,如《论语注疏解经》卷六“子华使于齐”章“齐旧四量豆区釜锺”,正德十二年补版“豆”误作“斗”,嘉靖重校修版作“豆”;同卷“觚不觚”章疏文“异义韩诗说”,正德十二年补版“说”误“为”,嘉靖重校修版更作“说”;同卷“宰我问曰仁者虽告之曰”章孔注“将自投下”,正德十二年补版“将”误作“得”,嘉靖重校修版更作“将”;等等。(4)(17)对对正德补版版心的更改与恢复。自《论语注疏解经》看,国图本和台湾“国图本”的正德六年补版、正德十二年补版版心鱼尾位置和刊工名一致,应为同一版之先后刷印;虽然北京市文物局藏元刻明修本《十三经注疏》之《论语注疏解经》与上两单行本同版,刊工名也相同,但版心上方有“正德六年刊”或“正德十二年刊”字样,版心鱼尾位置略偏上,刊工名字迹也与单行本不同,颇令人生疑。今校国图元刻明修本《周易兼义》与北京市文物局元刻明修本《十三经注疏》之《周易兼义》,其正德补版也有类似现象;但国图本《周易兼义》之正德六年补版、正德十二年补版版心鱼尾上方刻有“正德六年刊”“正德十二年刊”字样,鱼尾位置同国图本和台湾“国图本”《论语注疏解经》一致,可知正德六年、十二年补版原刻有“正德六年刊”“正德十二年刊”字样,后来板片此处或自然破损或人为破坏,元刻明修本《十三经注疏》刷印时再据正德补版原刊书重刻了版心,补上了“正德六年刊”“正德十二年刊”字样,并重刻了刊工名。

当然,此次修版有一些元版、明正德补版的错误仍然沿袭,也不可避免地新增了一些文字讹误。如仅《论语注疏解经》卷一《学而》篇至少有四处讹误:“吾日三省吾身”章疏文“弟子曾参尝曰”,嘉靖重校补版“弟”误作“曾”;“道千乘之国”章疏文“以方百里者一为方十里者百”,嘉靖重校补版“十”误“千”;同章疏文“州建百里之国三十”,嘉靖重校补版“三”误作“二”;“慎终追远”章疏文“言君能行此慎终、追远二者”,嘉靖重校补版“能”误“子”。此四处元十行原版皆不误,同蜀大字本和玉海堂本。

嘉靖补版的刊工与嘉靖年间李元阳、江以达主持的福州府学刻本(简称“闽本”)相同者甚多,如江富、江元寿、余富、余坚、张尾郎、余添进、王荣、王仕荣、黄文、陆四、陆荣、陆记青、陆文进、谢元林、李大卜、张元隆、曾椿、江元寿、叶雄、王元保、余添进、施永兴、江盛、龚三、熊田、熊山、熊文林、程通、袁琏、谢元林、叶采、施肥、叶妥、黄永进等,说明二者关系密切,应为同一地点先后雕版。具体来讲,嘉靖重校修版应略早于闽本,原因有八:(1)(18)闽本经文用大号字单行,经文下注文标领起的大“注”字,[汪绍楹曾指出宋八行本《周礼疏》于经下注文前冠以“注”字[4],李氏盖有所承而进一步完善之。]注文用中号字单行,疏文用小字双行,这相较嘉靖重校补版沿袭宋元以来经注疏合刻本格式经与注仅以字号区别、注与疏字号相同来说,经、注、疏区分更为清晰直观。(2)(19)闽本注文领起字“注”、疏文领起字“疏”和疏文中引注前的领起字“注”均为黑底白文,外加黑线,直观明了,明显较嘉靖补版仅标“疏”字体例完善。(3)嘉靖补版沿袭元十行本行款,文字皆顶格,章章相连,并不错行分段;闽本则按章分段,每章第一行经文错行抬头,之后文字低一格,甚有条理。(4)元刻明修本多半叶十行,正文顶格,但《尔雅注疏》半叶九行,经文顶格,疏文多错行低半格或一格,体例与他本不同;闽本各经均半叶九行,《尔雅注疏》也改同他经,每段经文大前缀行顶格,之后文字皆低一格。这和(1)(20)(2)(21)(3)中所言一致,均为版刻体例在综合宋元诸本的基础上更加清晰化、直观化、整齐化的体现,这是注疏版式发展完善的结果。(5)嘉靖重校补版虽已不避宋讳,但于元十行本原讳字或上下加圆括号或用黑底白文标示,似乎没有弄懂这是元十行本沿袭宋十行本的讳字;闽本则将之改同经、注、疏其它字,不再保留任何格式。就这一点来看,要说嘉靖补版以闽本为据是不可能的。(6)嘉靖重校修补版在文字方面的校改成果和新增讹误也反映在闽本中,(22)闽本又有新的修补成果,而这不见于嘉靖重校修版:增补缺字,如《论语注疏解经》卷十四第十三叶为嘉靖重校补版,“子曰不逆诈”章经文下注文“孔曰先”和“能为贤”作墨钉,闽本补足了两处阙文;又卷十九第七叶为正德十六年补版,其中“叔孙武叔毁仲尼”章经注与疏文间“疏”字作大墨钉,嘉靖重校修版沿袭,闽本补了“疏”字;又下疏文“犹可踰也”“犹可踰越”“不可得而踰也”之三“踰”字,嘉靖重校修版皆沿袭正德十六年补版作墨钉,闽本均补上了“踰”字;又下疏文“人虽欲自绝”之“虽”字,嘉靖重校修版沿袭正德十六年补版作墨钉,闽本补上了“虽”字。闽本于《周易兼义》、《礼记注疏》和《毛诗注疏》等也多有增补缺字,不再罗列。修改文字,如仅《论语注疏解经·论语序》就有四处:第二叶“萧望之字长倩”,嘉靖重校补版之“倩”沿袭元十行本原版误作“情”,闽本作“倩”;第四叶疏文“倡鲁诗论语”,嘉靖重校补版之“倡”沿袭元十行本原版误作“昌”,(23)闽本作“倡”;第五叶疏文“年世未远”,嘉靖重校修补本“世”误作“出”,闽本作“世”;第六叶疏文“荀彧之子”,嘉靖重校修补本“彧”误作“或”,闽本作“彧”。《论语注疏解经》其它各卷以及《周易兼义》《礼记注疏》《毛诗注疏》等经,闽本也多有修改元十行本、正德补版和嘉靖重校补版的情况,(1)不再罗列。汪绍楹先生对于闽本曾云:“且本中佳处,往往与宋本合(见《左传》《尔雅》校勘记),监本、毛本且从此出,固明刊之佼者。”[4](P53)当然,闽本也沿袭了嘉靖重校修版的错误,而且有一些新增的错误,限于篇幅不赘,这些新增错误自然是不见于嘉靖重校修版的。(7)元刻明修本《十三经注疏》收《仪礼》白文十七卷、《仪礼旁通图》一卷和《仪礼图》十七卷,并无《仪礼注疏》,有名不副实之嫌,闽本用《仪礼注疏》十七卷置换了《仪礼》三种,名实一致。(8)闽本出现后原版曾经过几次挖改和重修,后万历年间李长春主持北京国子监刻本和崇祯年间毛晋汲古阁刻本均以闽本为底本,收书内容和先后次序相同,版式、行款也依闽本,说明闽本成就高、影响大,闽本出现后,元十行本之版几无大规模修补的必要,嘉靖重校修版的刷印空间也大大压缩。

根据沈津《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆中文善本书志》的著录和王锷先生《李元阳本<十三经注疏>考略》的考证,李元阳在嘉靖十五年(1536)以御史巡按福建,至嘉靖十七年五月得代出疆,其刻书即在此时,时同年江以达任福州府学佥事,二人董理此事,故李元阳于嘉靖二十年前后所撰的《默游园记》中云默游园中储有“在闽中刻《十三经注疏》、杜氏《通典》及纂得群书三千余卷”。[5](P23)

可见,元刻明修本《十三经注疏》的重校修补时间应在嘉靖三年以后至闽本雕凿以前,李元阳刻本全面吸收了嘉靖重校修补本在校勘、修补、版式上的新成果,加以改善、完备,所以能够在短时间内完成刊刻,并后出转精取得了较高成就,此后万历年间李长春主持的北京国子监刻本即以闽本为底本,后崇祯年间毛晋汲古阁刻本、清乾隆武英殿本又以北监本为底本。准确地说,除《仪礼注疏》之外,(24)李元阳刻本是以元刻明嘉靖重校修补本为底本的。(25)

四、阮刻《十三经注疏·论语注疏解经》所据“元十行本”蠡测

由于元十行本明代多次修补,传本又有单行本与汇印本之别,所以有关十行本的情况十分复杂。清中叶,阮元据其家藏“元十行本”十一经于嘉庆初年撰写《校勘记》,(26)后于嘉庆十九年到二十年刊刻《十三经注疏》,但是,具体各经所据的情况颇不一致,难以一概而论。限于篇幅,这里仅谈其《论语注疏解经》所据之本。在《宋本十三经注疏并经典释文校勘记凡例》中,阮元谓《论语注疏》“以宋版十行本为据”,然其《论语注疏校勘记》校语中屡屡出现“十行本”字样,正如其《重刻宋板注疏总目录》所追述的是“不专主十行本、单疏本”的。[6](P2)这话说他初撰《论语注疏校勘记》大致不差,然细绎其《论语注疏校勘记》不难发现,其所补校语均径以“元十行本”出文,之下校语也不再言“十行本”,则补校时已以“元十行本”为底本了,所以此后刊刻《十三经注疏·论语注疏解经》(简称“阮刻本”)也以之为底本。张学谦曾据阮元《论语注疏校勘记》所列十行本文字无嘉靖重校补版,认为阮元所据本并非元刻明修《十三经注疏》本,“确为元刊,未经明代递修”。[7](P167)阮元《论语注疏校勘记》和阮刻本所据本确非元刻明修《十三经注疏》本,但并非元刊,(27)以下详论之。

阮元《重刻宋板注疏总目录》云:“有宋十行本注疏者……其书刻于宋南渡之后,由元入明,递有修补,至明正德中,其板犹存。是以十行本为诸本最古之册。”[6](P2)阮氏当据其家藏“元十行本”而言,则为元刻明修本也,只是没有落实到每一经而已。对此,置身阮元“十三经局”的顾广圻认为其本“元明间所刻,正德以后递有修补”,[8](P132)说得就更加具体了。又阮元《论语注疏校勘记序》云:“十行本二十卷。每叶二十行,每行二十三字。上边书字数,下边书刻工姓名。中有一叶下边书‘泰定四年’年号,知其书虽为宋刻,元明递有修补。”[6](P2566)既言“元明”,阮撰《论语注疏校勘记》和刻《十三经注疏·论语注疏解经》很有可能依据的是元刻明正德修补本。

上文提到,元刻明正德修补本《论语注疏解经》今存两部:一藏中国国家图书馆,十册,著录为“元刻明修本”,扉页钤“海源阁”印,首叶钤“宋存书室”“杨东樵读过”“臣绍和印”“彦合珍玩”,知其为海源阁旧藏,为杨以增、杨绍和父子所宝,此即杨绍和《楹书隅录》著录之本;一台湾“国家图书馆”藏,六册,著录为“元刻明正德修补本”,钤“潭月山房书印”“钱谦益印”“竹宅藏本”“竹窗”“高士奇印”“式古堂书画印”“素菊居士鉴赏图书”“海日楼”“寐叟”“逊斋”等印,知曾经钱谦益、朱彝尊、高士奇、卞永誉、永璥等名人之手,至民国为沈曾植所得,终入“国立中央图书馆”(今台湾“国图”前身)。两本版式全同,内容几无二致,最后补版时间为正德十六年;但相对来说,国图本更为清晰,残损较少,版裂也不严重;台湾“国图本”则较为模糊,版裂有些严重,说明二本有刷印时间先后的差异。此外,国图本于正德补版版心上方或作墨块或草书字数,属书估所为;台湾“国图本”版叶多虫蠹,其正德补版版心上方多残损,其中卷四第三、四两叶残损处“年”字下半依稀可见,知刊刻时间本有,后为书估挖去。

今将阮刻本《十三经注疏·论语注疏解经》与国图本和台湾“国图本”比勘,同时参考阮元《论语注疏校勘记》,可知阮刻所据确为元刻明正德修补本《论语注疏解经》:(1)(28)《序解》首叶疏文“门人相与辑而论纂”,阮刻本所附《校勘记》云“此本‘与’字‘论’字并阙”,元十行本原版无墨钉,国图本和台湾“国图本”此叶为正德六年补版,“与”“论”二字处作墨钉,嘉靖重校修版时补上了“与”字。(2)(29)元刻明正德修补本卷五第五叶“宰予昼寝”章经文“朽木不可雕也”,阮刻本《校勘记》云“此本唯经文作‘雕’,余仍作‘彫’”,国图本和台湾“国图本”此叶为正德十六年补版,阮氏所言正二本经、注、疏用字。(3)同章,阮刻本《校勘记》:“今乃昼寝。‘昼寝’二字阙,今补正。下‘故孔子责之’‘责’字、‘听其所言’‘听’字、‘虽听其言更观其行’‘听’‘观’二字、‘杇镘也’‘镘’字、‘释宫’‘释’字、‘镘谓之朽’‘镘’字、‘泥涂也李巡曰涂因谓泥涂’三字并同。”(30)国图本和台湾“国图本”此叶有十五处墨钉,正如阮氏所云,而嘉靖重校修版全部补上了阙字。(4)元刻明正德修补本卷十九第七叶“叔孙武叔毁仲尼”章,阮刻本《校勘记》言疏文有十二处阙文,国图本和台湾“国图本”为正德十六年补版,阮氏所言十二处皆作墨钉。(5)同叶“陈子禽谓子贡”章孔注“故能生则荣显”,阮刻本《校勘记》云“按此‘能’字实阙”,国图本和台湾“国图本”之“能”字作墨钉。可见,阮氏所言恰好是元刻明正德修补本之正德补版情况,此不同于元十行本原版,也不同于元刻明嘉靖重校修补版。阮氏所据并非元十行本原版,而是元刻明正德修补本。据笔者汇校《论语注疏解经》十二种版本来看,元刻明正德修补本是不及元刻明嘉靖重校修补本和闽本、监本的,这也可以从阮刻本《校勘记》看得出来,阮刻本底本选得并不好。

国图本和台湾“国图本”不但有藏书家和流传渠道之别,而且有清晰、模糊甚至是文字的不同,据此可以进一步确定阮氏所据之本。国图本和台湾“国图本”文字相同的地方是大量的、普遍的,阮元《论语注疏校勘记》所言“十行本”和阮刻本正文及阮刻本《校勘记》所言底本文字在这些地方均与二本相同,此不待赘述;但是国图本和台湾“国图本”也会偶有差别,这些地方阮氏所据本文字多与台湾“国图本”相似或相同:(一)(31)是国图本较为清晰可辨,台湾“国图本”文字模糊或残损,阮氏言所据本文字讹误,或因台湾“国图本”文字模糊、讹坏所致,或因误读台湾“国图本”(抑或受闽本影响)所致,如:(1)(32)卷二第四叶左半叶疏文“是燖为温也”,阮元《论语注疏校勘记》云“十行本、闽本‘寻’误‘归’”,(33)台湾“国图本”之“燖”字漫漶不清,元刻明修《十三经注疏》本误作“归”,闽本承之,国图本作“燖”,不误。(2)(34)卷二第九叶左半叶“泰誓言武王伐纣”,《论语注疏校勘记》云“十行本、闽本‘泰’误‘秦’”,台湾“国图本”之“泰”字漫漶不清,闽本作“秦”,国图本与元刻明修《十三经注疏》本皆作“泰”,不误。(3)卷四第六叶右半叶疏文“以礼渐进也”,《论语注疏校勘记》“十行本作‘斩进也’”,台湾“国图本”作“斩”,国图本作“渐”,不误。(4)卷六第九叶疏文“案郊特牲用二爵二觚四觯一角一散”,《论语注疏校勘记》“十行本‘用’误‘刑’,两‘二’字并误‘三’,‘一散’误‘三散’”,阮氏所言正台湾“国图本”之用字,国图本于此皆不误。(5)卷十二第十叶“封土为坛”,《论语注疏校勘记》“十行本‘土’误‘上’”,台湾“国图本”之“土”字坏作“上”,国图本不坏,作“土”。(6)卷十三第七叶“则其事不达矣”,《论语注疏校勘记》“十行本‘其’误‘具’”,台湾“国图本”之“其”字坏近似“具”,国图本不坏,作“其”。类似情况还有一些,不赘。(二)(35)是国图本偶尔与台湾“国图本”文字不同,阮氏所据本一同台湾“国图本”,如:(1)(36)《论语序》第五叶左半叶疏文“年世未远”,《论语注疏校勘记》云“十行本‘世’误‘出’”,台湾“国图本”作“出”,国图本作“”,即“世”字,不误。(2)(37)卷二第一叶左半叶疏文“注孔曰篇之大数”,《论语注疏校勘记》云“十行本‘大’误‘夫’”,台湾“国图本”作“夫”,国图本作“大”,不误。(3)卷六第二叶右半叶疏文“彼云”,《论语注疏校勘记》云“十行本‘彼’误‘皮’”,台湾“国图本”作“皮”,国图本作“彼”,不误。(4)同叶注文“包曰十六斗曰庾”,阮刻本《校勘记》云“本‘包’误‘句’”,台湾“国图本”作“句”,国图本作“包”,不误。类似情况还有一些,不赘。这些情况说明阮氏所据本当为台湾“国图本”或类似台湾“国图本”者,而非国图本。如果说国图所藏杨氏“海源阁”《论语注疏解经》源于黄丕烈藏书的话,阮元《重刻宋板注疏总目录》言“借挍苏州黄氏丕烈所藏单疏二经(杨按:指《仪礼疏》和《尔雅疏》)重刻之”是属实的,但他竟因有家藏本而未借黄氏所藏《论语注疏解经》进行核对,以致有些讹误,(38)这是遗憾的。

五、结语

综上所述,元十行本在明代至少经历了正德六年补版、正德十二年补版、正德十六年补版、嘉靖三年补版和嘉靖重校修补五次修版,其中最大规模的一次是嘉靖重校修补。嘉靖重校修补不但大量更换原已破损的板片,而且对元十行本原版和正德年间的三次补版也进行了校对和修订,并由此在版式上作了更新和统一。嘉靖重校修补元十行本的时间介于嘉靖三年补版和李元阳、江以达主持福州府学刻本之间,要早于李元阳刻本。准确地说,李元阳刻本是以元刻嘉靖重校修补本为底本的。清阮元撰《论语注疏校勘记》和刊刻《十三经注疏·论语注疏解经》所依据的十行本是台湾“国图”所藏的元刻明正德修补本或类似此本者,其原文讹误与此有关。

今天,澄清并区分这些版本,一方面希望通过认识十行本《十三经注疏》刊刻版式、行款、用字的发展演变来厘清递修过程,弄清各版本所指和李元阳刻本、阮刻本依据的是哪种“十行本”,有助于学人在使用这些版本时,明确其版本的来源、地位、性质和一些文字讹误的由来及原因;另一方面希望为学者研究和国内各大图书馆编目提供启发,元刻明修本《十三经注疏》的单经注疏本在国内各大图书馆多有收藏,大都著录为“元刻明修本”,实际上也可按照本文的方法作一细致的认识和区分,以便于人们的使用、对话和研究。

参考文献

[1]张丽娟.宋代经书注疏刊刻研究[M].北京:北京大学出版社,2013.

[2]程苏东.元刻明修本《十三经注疏》修补汇印地点考辨[J].文献.2013(2).

[3]杨绍和.宋本论语注疏解经二十卷十册[A].藏园批注楹书隅录[M].北京:中华书局,2017.

[4]汪绍楹.阮氏重刻十三经注疏考[J].文史.1963(3).

[5]李元阳.默游园记[A].李元阳文集·散文卷[M].昆明:云南大学出版社,2008.

[6]阮元.重刻宋板注疏总目录[A].十三经注疏·上册[M].北京:中华书局,1983.

[7]张学谦.论语注疏校勘记编纂考述[J].中国经学.2017(20).

[8]顾广圻.顾千里集[A].抚本礼记郑注考异序[M].北京:中华书局,2007.

注释

1、《中国古籍善本书目·经部》仅著录了中国国家图书馆藏本。又美国哈佛大学燕京图书馆藏有台湾“国家图书馆”藏元刻明正德修本的缩微胶卷,由于拍摄时间较早,字迹反较今台湾藏本清晰。

2、中国国家图书馆藏元刻明修本《周易兼义》自卷二至卷九颇多叶中大“疏”字为黑底白文,有的黑底外有黑圈,版中偶见墨钉,版心下方所刻刊工有“智夫”“德成”“任”“□山”“佑甫”“古”“月”“文”“以清”“天易”“寿甫”“德远”“王荣”“应祥”“茂”“君锡”“仁甫”等。刊工中“寿甫”“德远”“王荣”“应祥”“茂”“君锡”“仁甫”也见于此书黑圈阳文大“疏”字版叶中,也多见于元十行本《十三经注疏》其它经之黑圈阳文大“疏”字版叶中,则元十行本覆刻时所据本盖较复杂,以致版式不一。元刻明修本《十三经注疏·周易兼义》即在此基础上修补而成,其中保留了大量原版叶面。又元刻明修本《十三经注疏·尔雅注疏》多黑口,其“疏”字多黑底白文,或外加黑圈或不加;也有的白口,“疏”字阳文加黑圈,有的上下加半圆括号者;均半叶九行,每条首行顶格,次行低半格或一格,所据版本不详。

3、杨按:宋八行本无小圆圈,疏中经、注起讫语与疏文正文之间均以空格隔开,宋十行本相校宋八行本在经文疏文后用小圆圈与传注起讫语和疏文隔开,但是经文、传注的起讫语与疏文正文仍用空格隔开。由于空格不直观,易脱落,尤其会有脱文的嫌疑,远不及用小圆圈隔开优越,元十行本正是有见于此,全面用小圆圈替换了宋本的空格。

4、如《中国古籍善本书目·经部》、《中华再造善本》以及中国国家图书馆和台湾“国家图书馆”均著录为“元刻明修本”。

5、如程苏东曾指出:姚范《援鹑堂笔记》、沈廷芳《十三经注疏正字》称为“南监本”,顾广圻《抚本礼记郑注考异序》(《顾千里集》,中华书局2007年,第132页)称为“南雍本”,杨绍和《楹书隅录》、黄丕烈《百宋一廛赋注》等亦间用“南监本”“南雍本”,近代藏书家、目录家亦多以南监本、南雍本名之。程苏东《“元刻明修本”<十三经注疏>修补汇印地点考辨》,《文献》2013年第2期。杨按:又山井鼎《七经孟子考文补遗》称为“正德本”,张金吾《爱日精庐读书志》称为“南监本”,张丽娟《明李元阳本<春秋榖梁注疏>浅探》(《儒家典籍与思想研究》,北京大学出版社2017年,第93-103页)称为“元十行晚期印本”。

6、杨按:按此处为引何晏注,何注作“颜”,自当以“颜”为是,蜀大字本、玉海堂本不误。阮元《校勘记》疑此“闻”与下文“颜回任道”之“颜”互易之讹。

7、杨按:“帱”,闽本、监本、毛本、殿本、库本同,阮元《校勘记》:“十行本‘帱’误‘寿’。”蜀大字本作“焘”,贾公彦《周礼·师氏》疏亦作“焘”,唐宋时焘与帱义通。

8、杨按:宋八行本用黑底白文(无黑圈)的大“疏”字区分经注和疏文,元十行本《周易兼义》区分经注与疏文的大“疏”字有黑圈阳文和黑底白文(外加黑圈)两种格式,《尔雅注疏》“疏”字多黑底白文(多外加黑圈,偶无黑圈),少黑圈阳文。嘉靖重修补版时盖有见于《尔雅注疏》和《周易兼义》的情况,参考了宋八行本格式,统一改用黑底白文且外加黑圈的“疏”字。

9、杨按:“论”字,闽本作空格,自监本始补“论”字。

10、张丽娟曾指出据《春秋榖梁注疏》来看宋十行本、元十行早期印本的错误,元十行晚期印本(杨按:即北京市文物局藏元刻明修本《十三经注疏》之《春秋榖梁注疏》)已加改正,其校改遍布全书,有对有错,李元阳刻本基本同元十行晚期印本。张丽娟《李元阳<春秋榖梁注疏>探析》,《儒家典籍与思想研究》(第九辑),北京大学出版社2017年,第94页。

11杨按:此“倡”字,蜀大字本、玉海堂本作“习”,阮元《校勘记》:“《后汉书·包咸传》‘昌’作‘习’。”

12、王锷先生指出闽本《十三经注疏·毛诗注疏》卷八第三叶补齐了元刻明修本《十三经注疏·毛诗注疏》的大量墨钉。参见王锷《李元阳本<十三经注疏>考略》,《中国典籍与文化》,2018年4期。

13、黄丕烈、傅增湘、汪绍楹认为李元阳刻本《仪礼注疏》据陈凤梧刻本翻刻,见黄丕烈《百宋一廛赋注》(顾广圻着《顾千里集》,中华书局2007年版,第3页)和莫友芝撰、傅增湘订补、傅熹年整理《藏园订补郘亭知见传本书目》第一册第2页(中华书局2009年版)。参见王锷认为李元阳本《仪礼注疏》很有可能据汪文盛福州刊本《仪礼注疏》十七卷翻刻,参见王锷《李元阳<十三经注疏>考略》(未刊稿)。

14、张丽娟就李元阳刻本《春秋榖梁注疏》全面沿袭元十行晚期印本的校正成果和臆改、忘改之处指出此经“李元阳本的刊刻底本确为元十行晚期印本无疑”。(张丽娟《李元阳<春秋榖梁注疏>探析》,《儒家典籍与思想研究》(第九辑),北京大学出版社2017年,第95页)

15、杨按:阮元家藏“元十行本”《十三经注疏》之十二部经书,由于他因《尔雅注疏》为九行本不计入内,故于《重刻宋板注疏总目录》言“十一经”,其重刻《十三经注疏》亦弃《尔雅注疏》不用,转用黄丕烈家藏宋刊单疏本配元刊雪牎书院《尔雅注》重新合刻。

16、杨按:汪绍楹曾云“阮氏据本系泰定本”(《阮氏重刻十三经注疏考》,《文史》第三辑,中华书局1963年,第36页),但他又说“又《论语注疏解经》二十卷,元泰定四年刊,间有正德补刻”(《阮氏重刻十三经注疏考》,《文史》第三辑,第51页),似有见于此,然未定也。

17、杨按:“‘泥涂也李巡曰涂因谓泥涂’三字并同”一句是指“泥涂也”“李巡曰涂”“因谓泥涂”三处“涂”字并阙。又阮刻本《校勘记》漏校“郭璞”之阙“璞”字,阮元《论语注疏校勘记》有阙“璞”字校文。

18、杨按:寻、燖古今字,蜀大字本和玉海堂本作“燖”,阮元未见蜀大字本和元贞本(玉海堂本据之覆刻),据监本、毛本定为“寻”。

19、杨按:虽然此前阮元《论语注疏校勘记》已经校出“元十行本”许多错误,但是阮刻本《论语注疏解经》“凡有明知宋板之误字,亦不使改,但加圈于误字之旁,而别据《校勘记》择其说附载于每卷之末”(《重刻宋板注疏总目录》),于误字多不改。

责任编辑:近复