【罗志田】凭直觉成大学问:梁漱溟的治学取向和方法

凭直觉成大学问:梁漱溟的治学取向和方法

作者:罗志田

来源:《读书杂志》2018年第5期

时间:西历 2018年04月30日

《读书杂志》编者按

本文关注梁漱溟先生的治学方法,在反复回味梁漱溟作品的基础上,作者总结其治学方法的特点为“以‘问题’为中心”,注重“虚风”,即着意制度、秩序、知识之外的心理、情味和精神气息,有形之外的无形,变态之外的常态。这种治学取向与他的治学实践结合,正反映一代学问大家的性情趣味,对后辈治学或能有所启发。

“五四”前后因一本书而“暴得大名”的有两人,前为胡适的《中国哲学史大纲》,后即梁漱溟的《东西文化及其哲学》。林同济以前者为中国现代学术史上“新时代”的代表,这新学术典范的特点是:学者们以“一种迫近机械式的实验派方法,先标出种种个别的、零星的,以至暧昧的‘问题’,而到处搜罗其所谓有关的‘事实’或‘材料’,然后再就一大堆的乱杂事实与材料而类别之,分析之,考据之,诊断之”。而后者则是“五四”后二十年间中国“一二部杰出的例外著作”,形成了对上述新学术典范的挑战。

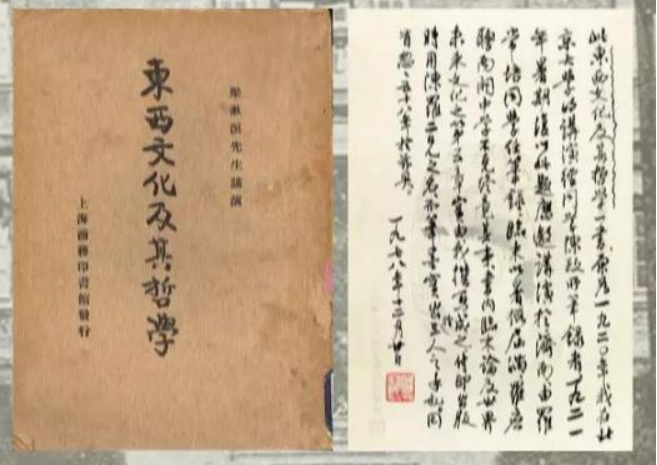

《东西文化及其哲学》书影、梁漱溟题记说明(来源:sznews.com)

其实梁漱溟治学同样以“问题”为中心。他特别强调,真正的研究者并“不轻言问题的解决法,而深刻用心于问题的认识”。所以,“不感觉问题是麻痹,然为问题所刺激辄耐不住,亦不行。要将问题放在意识深处,而游心于远,从容以察事理”。梁漱溟很注意顺着事物的发展脉络看问题,对他而言,真正称得上“研究”的,首先要“识得问题不是简单的,不是偶然的,而是复杂相关的,有所从来的”。所以,“看任何事,不要只看中心点,须看四周围,看背景、看环境;不能只看近处,还须看远处;不能只看浅处,还须看深处;不能只看一时,还须得看过去所以如此的成因与由来”。故研究问题必须“要有一个追求不放松的态度。不追求则很容易只看见一些广泛的材料,而不能把握其要点”。只有追求不已,“辗转深入而探到问题的根本”才能“把握问题所在”。且“宇宙间最要紧的是那些关系,而不是一一具体事物”,人类社会尤其如此。若“不从抽象关系注意,而徒为一二具体东西牵住自己视线”,也“抓不到问题”。则研究问题又必须“能将与本问题有关系之各方面都照顾得到”,不要“注意这个,就忘去了那个”;要能“辗转牵引,像滚雪球一样愈滚愈大”;一方面“不怕问题牵联广大”,同时不忘“始终还是一个球”。提倡从上下左右看问题的不少,但坚持问题“始终还是一个”的则不多。其实一与多的关系是辩证的,往往是“一通百通;一处不通,就是全不通”,故要从根本处进行整体探讨。

梁漱溟

林同济先生在这个问题上可能略有误解。不过他看到了基本的时代特征,即梁漱溟的学问确与当时新兴的学术典范不尽吻合。部分或也因此,梁书出版后不少人提出了批评,特别认为梁漱溟的方法有问题。这使梁先生一度对“方法”有些自觉不足,但不久他就增强了自信——一九二八年梁漱溟在广州中山大学讲演,就分八层详论治学的方法。稍后他更暗示自己在方法上有独到之处:

凡真学问家,必皆有其根本观念,有其到处运用之方法,或到处运用的眼光;否则便不足以称为学问家,特记诵之学耳!真学问家在方法上必有其独到处,不同学派即不同方法。

梁漱溟能这么说,当然是表明他自己并非记诵之学,而是有方法的。所以他强调:“在学问上,结论并不很重要,犹之数学上算式列对,得数并不很重要一样。”若细心观察,梁先生对于学问,的确有一套方法。他不是史家,却有极好的史感,特别能看到刘咸炘所谓有形之事背后的“虚风”。下面就简单考察他治学的这个特点(梁先生的表述有他的特点,我会尽量多用他自己的话)。

梁漱溟《我的自学小史》(生活·读书·新知三联书店,2014)

自己虚心以理解往昔,是治史的基本态度,也是梁漱溟特别看重的。他曾提出,“人情大抵不相远”,故应“深切认识人都是差不多的”。只有“把自己的心先空洞起来,打破一切成见,去掉一切隔膜,彼此才可以求了解,才可以沟通一切而联合一切”。重要的是记住“人当初的动机都是好的,没有谁安心去害人”。

最后一语尤其重要,以前孟子主张和古人交朋友,现在有些年轻人喜欢学外国人,要“拷问”历史,就不够友善。本来你怎样看史料,它就有怎样的回报。你把它当朋友,它就以朋友回报你;你把他当罪犯,所得的回报也就可想而知,甚至不排除产生“屈打成招”的效果。且今人在庭审时还可以抗辩,已逝的过去却只能沉默。对此梁漱溟有清楚的认识,他在讨论孔子时说:

孔子本人早已过去不在了,他不会说话,他不会申诉。如何评量,大权在我们手中。……我下判断,我要负责;应当多加考虑,不要考虑的不够,考虑的太少。如果轻率从事,抬高了他或贬低了他,于他无所增损,只是自己的荒唐失败。

曲阜孔庙(来源:wikimedia.org)

研究历史的人,必须随时提醒自己是在处理“无语”的往昔,要承担相应的责任。章学诚注意到,朱子曾说屈原本不怨君,“却被后人讲坏”。依梁漱溟的意思,那些“讲坏”屈原的人,于屈子增损无多,反增添了自己的荒唐。我们要不把古人“讲坏”,只有多从良善一面认识“人都是差不多的”这一基本点,尽量保持一种温厚的态度。

前引梁漱溟说要把“问题放在意识深处,而游心于远,从容以察事理”,同样适用于史学。因为史学的基础是史料,读书能“从容安详”,才“随时可以吸收新的材料”。要人“在安详悠闲时,心境才会宽舒;心境宽舒,才可以吸收外面材料而运用,融会贯通”。吸收和运用新的材料,是史家每天都要面对的常课,若不能游心于远,从容以察,实难达融会贯通之境。

对吸收和运用材料,梁漱溟有着仿佛与生俱来的敏锐。前引他主张顺着事物的发展脉络看问题,注重其“所以如此的成因与由来”,可以说是专为史料解读立论。他把这提到很高的层次,主张“学问也是我们脑筋对宇宙形形色色许多材料的吸收,消化。吸收不多是不行,消化不了更不行”。做学问要“进得去而又出得来”,才说得上是“有活的生命”。对材料的“消化”,就是吸收和运用之间的一个重要程序。

有此认识,梁漱溟对文本解读的困难,便有超过一般人的认识。例如,在探询史料生成动机的同时,也要注意史事的发生和发展往往不依循当事人的动机和意志。梁先生注意到,“古人之立功、立言、立德”,并非“一个人打算自己将要去立功或立言或立德”就可成事。实际上,“凡有意要去”做什么,往往“都是不行的”,成败只能“在其人一生之后由别人来说”。这就提示我们,昔人做什么虽多半是“有意”的,实际做成的结果却常常是“意外”的。

梁漱溟《深思与省悟》(生活·读书·新知三联书店,2017)

进一步的问题是,还有一些东西是本身就说不出的。梁漱溟指出,某些自我的感觉,就像宋儒所谓“独知之地”,是“旁人进不来的地方”。我们一般都说哑子吃黄连,有苦说不出;“其实岂哑子如此,凡人统统如此”。每个人都有说不出的一面,即“独知只是自知,旁人进不去,自己拿不出来”。或因此,一些人可能真是朝闻道夕死可矣,但还有一些人仍在试图立言,于是有我们看到的史料。

对这些近于不能表述的面相,史家也不能放过,仍当细心体认。且既存文本越是难以领会,越需要有解读的方法。一般说到解读,最容易想到分析。但梁漱溟一生对西方影响最不满的,就是什么都采取“算账的态度”。他自己处处讲究要“有活的生命”,学问亦然。而中国哲学“所着眼研究者在‘生’”,其“方法为直觉”,自然成为梁先生的首选。他曾说过:

一个人只要能完全听凭他真诚的直觉,他虽然不希望成一个大人物,但是他里面有真实的气力,自然有作大事业、成大学问的可能。凡是成大事业、成大学问的人,都是凭他里面的兴味、冲动,决非理智计较的力量。

这可以说是梁漱溟的夫子自道,但从方法层面言,其间最显著的就是“真诚的直觉”和“理智计较”的对立。梁先生对认识论有一整套看法,只能另文探讨,但我们可以简单了解一下他怎样运用直觉去领悟近于刘咸炘所说的“虚风”。盖除了上面所说不能表出的“独知”,似乎还有感悟得来的整体性“独知”,也带有虚而不实的意味。

刘咸炘在《治史绪论》等著作中强调,他关注的是区别于“实事”的“虚风”。图为刘咸炘(来源:huaxi.com)

在梁漱溟眼里,直觉“是一个半情半知的东西——一边是情感,一边是知识作用”。可以说“直觉所得的意思是一种‘本能的得到’,初度一次就得到如此的意思,圆满具足,无少无缺”。而“本能是生物的活动”,故“普通所谓直觉皆指本能发端谈”,本能“对于对象的认识就是直觉”。重要的是,直觉的对象往往有些虚悬,如艺术家就靠辨别力,他们“所辨别者是美恶。美恶也就是好恶。好恶不能学,是直接的认识”,故艺术辨别力就是一种直觉。

进而言之,“对于情理的认定,也可说是直觉”。然“情味不是东西。花、小孩为东西,而情味万不能当成东西”。故“情味不能画。情味不能占空间的位置,也不能占时间”。简言之,“情味无体”。很多人“以我为有体”,其实“从时空找,去立论,去推论,去找”,或“从理智上找”,皆“可有体而无我”;若“从直觉上说、情味上说”,就“有我而无体”,故不能“硬拿情味当体”。这样看来,艺术家辨别出来的美恶,也不一定能表现出来;那些表现出来的,大体已是“翻译”过的,既在线条色彩之中,又在线条色彩之外,仍只能靠自觉去感悟。

因为有这样特别的体认,又能“游心于远,从容以察”,梁漱溟常可从行为看到其后面的心理,或从行文看出立言者的思路,甚至能看到空话、形式背后的精神气息,以及史事后面那可能非常有力的“看不见的手”。如果我们借电脑词汇把历史分为硬体和软体,梁先生似乎对刘咸炘看重的“虚风”更有感觉。包括秩序和制度那无形的一面,都在他的观测之中。

梁漱溟曾说他从小对老师讲《庄子》觉得头痛,他确实很少引用《庄子》,但下面一段话,却有《庄子》中老子说“陈迹”的影子:

古人往矣!无从起死者而与之语。我们所及见者,唯流传到今的简册上一些字句而已。这些字句,在当时原一一有其所指;但到我们手里,不过是些符号。此时苟不能返求其所指,而模模糊糊去说去讲,则只是掉弄名词,演绎符号而已;理趣大端,终不可见。

这是因为,“凡是一个伦理学派或一个伦理思想家,都有他的一种心理学为其基础”,是从“他对于人类心理的一种看法”建树起来的。如孔子当时说话,“原无外乎说人的行为——包含语默思感——如何如何;这个便是所谓心理”。则“心理是事实”,而伦理是基于事实的价值判断。孔子所说,都是“或隐或显地指着”以及“或远或近地根据着”他的人类心理观而说。故“自然返求的第一步在其所说事实,第二步乃在其所下判断”。若不能返求简册上字句之所指,则不过是在演绎符号,而未见孔子的理趣大端,“讲孔子即是讲空话”。

说“行为如何便是心理”,真是睿见。据此而从容以察,自然看出常人所不见。如《论语》中樊迟欲学稼、学圃,皆不为孔子所许。一般多见孔子的反对,梁漱溟读出的却是“弟子既以为请,正见其初不回避”。又如孟子论天下事当分工,结论是“故曰:或劳心,或劳力;劳心者治人,劳力者治于人;……天下之通义也”。梁先生从原文的“‘故曰’二字和‘以天下之通义也’作结”看出,这“显明是在称述传统教训”。进而勾稽出孟子之前类似意思的表述,以确证此义是“自来相传之古语”。

孔子问礼(来源:chinakongzi.org)

这些只是从行为看心理的细微例子,对更广阔的时代风尚,梁漱溟尤能从形式见精神,有独到的把握。如“《书经》《诗经》以及其他许多古籍中‘作民父母’‘民之父母’‘若保赤子’,所屡见不鲜的那些话,其精神气息是一致的”。《汉书》上“述职来京的外官说到人民便有‘陛下赤子’的话”,以及后世“称州县亲民之官便为父母官”,都是顺着这一传统观念演化下来的。后人“固然不能以空话当作实事,但看这一精神气息之流传”,就可知古中国不是奴隶制社会。概言之,“风尚每每有其扩衍太过之外,尤其是日久不免机械化,原意浸失,只余形式。这些就不再是一种可贵的精神,然而却是当初有这种精神的证据”。

空话不必是实事,形式不一定表现原意,但空话、形式背后有精神气息,而且还会流传,这些都是治史的要诀,可知梁漱溟虽非史家,对史学却有过人的领悟。亚当·斯密曾以“看不见的手”说经济现象,梁先生也常能看出很多史事背后那只有力的手。他论哗众取宠的世风说,“哗众之具,亦随在可得。大抵各就所近,便利取携,以竞肆于哗众取宠之业。其人亦不难辨,言动之间,表见甚著”。这就是“从行为见心理”的一例,史家若从昔人言动之间察其所取所携以竞肆之具,知何者能“哗众”,彼时世风也就昭然若揭、明晰可见,而“看不见的手”也就无可遁形了。

梁漱溟进而提出,“从来一个秩序的形成,除掉背后有其武力外,还要经过大众的公认”。也就是“不特有武力为之维持,且有道德是非维持着”。而秩序又分有形部分和无形部分,其“法律制度一切著见形式者为旧秩序之有形部分”,而“传统观念、风俗习惯乃至思想见解,为旧秩序之无形部分”。这是说常态,此外还有变态。如民国前期的军阀,就是政治上“一种格局或套式”,是“为社会阳面意识所不容许,而又为社会阴面事实所归落的一种制度,故不得明著于法律,故不得显扬于理论,故不得曰秩序”。

尽管梁先生连用了三个“不得”,仍明确了这介于有形与无形之间的格局或套式,正在实际运行之中。我们今天常说的“制度”(institutions)是个外来词,本有广狭软硬之分。所谓“格局”或“套式”,表面看似临时、短暂,仿佛是一种变态,其实近于常态。而不少众皆认可的“常态”,也可见类似表现。历来不少难以解决又不得不面对的实际问题,常因牵涉基本的文化或政治原则,既“不得明著于法律”,也“不得显扬于理论”,却又落实到操作层面;尽管为社会阳面意识所不容许,仍归落为社会阴面运行的“事实”。这样一种对秩序和制度的认识,是非常高明的见解,颇与刘咸炘所说的“虚风”相通。

艾恺《这个世界会好吗?——梁漱溟晚年口述》(生活·读书·新知三联书店,2015)

上述不重分析而凭直觉以探虚风的取向,看起来比较“传统”,而且还有些偏向“自然”,与前述“现代”而“人为”特色明显的问题意识也不那么协调。这正体现出梁漱溟治学风格的特点,介于新旧之间,似偏似正,甚或以偏为正,林同济说他“杰出”而又“例外”,实有所见。而梁漱溟自己,恐怕更倾向于集偏以成正。盖他本认为“错就是偏,种种的偏都集合起来,容纳起来,就是真理”。与林同济眼中的“新学术典范”相比,梁漱溟的治学取向,可以说是“非典型”的。

从很早开始,梁漱溟就被人看作国学家、佛学家或哲学家,后来还被人称为“最后一个儒家”。有意思的是,他自己不仅认为“这许多的徽号”都是“误会”,更常对人表示自己不是一个学者,而只是有思想的人。他到老年还说自己“对中国的老学问不行”,因为“小时候没有念过‘四书五经’”,自然科学和西文也不行,所以讲到学问,就只能退避。这里有谦逊,也是实话。他经常泛论古今中外,更多靠的是体认,而非所谓“知识”的积累。

1918年,蔡元培等与文科哲学门第二次毕业生合影,前排左七为梁漱溟(来源:pku.edu.cn)

不过,梁先生自谦“老学问不行”,是和同辈人比。今日能有梁先生旧学功力的,已经少之又少;而识力达到他那层次的,更渐近于无。我们除了会用电脑等他们时代没有的新利器外,整体确有些一代不如一代的意味在。而梁漱溟一生都强调自己是行动者而不是学者,同样的话需要一说再说屡次说,也表明在社会认知中,他更多就是一位学人。

其实梁先生是有学问追求的,他曾明言:

就我的兴趣来说,现在顶愿作的事,就是给我一个机会,让我将所见到的道理,类乎对社会学的见地与对哲学的见地,能从容地写出来,那在我真觉得是人生唯一快事。

我们如果注意这人生“唯一快事”的表述,就知道与那些自称行动者的累次表白相比,这偶尔吐露的心声或更接近梁先生自己的兴趣,不过是天下士的责任感,促使他不能不做一个“拼命干的人”。同时他也说过,“人生是靠趣味的。对于什么事情无亲切意思,无深厚兴趣,则这件事一定干不下去”。反过来,如果做着自己有深厚兴趣的事,则一定干得不错。

1940年,梁漱溟到重庆北碚考察。图为民生公司水手队及兼善中学、北碚小学等400人列队欢迎梁漱溟(来源:nlc.cn)

所以,梁漱溟一生在事功上的努力,尽管为人所称道,自己却不时“觉得苦”,成绩也不甚显著;反倒是这真有兴味的学问,虽也不无争议,实得到更多的承认。如他自己所说,凭着真诚的直觉,成就了大学问。他的治学取向,对各学门的研究都有启发,而学历史的尤当亲近,不妨学而时习之。

责任编辑:近复