【箸思庐】“常欲有所与人”:记钱穆先生集外逸文

“常欲有所与人”:记钱穆先生集外逸文

作者:箸思庐

来源:《华西协合大学校刊》复刊第三卷第八期1946年5月30日,第1-3页

时间:孔子二五七零年岁次己亥八月初一日己亥

耶稣2019年8月30日

华西协合大学校门,来源:“华西坝朋友的天空”网站。

近日从网络得知,成都邓长春先生在“华西坝朋友的天空”网站慷慨公布了他搜集到的《华西协合大学校刊》。当年华西坝上的这所教会大学在院系调整后几番辗转并入川大,不复独立存在,今日一般读者想查阅相关期刊、档案原件已较为不易。一些近代报刊数据库,例如基于上海图书馆馆藏的“全国报刊索引数据库”,尽管收录了这份校刊,但往往缺期不少,颇为遗憾。该刊当日发行范围既较为有限,至今更难窥见全豹,邓长春先生无偿公布私藏,不啻为一番义举。获悉此消息后,亟入网页浏览目录,偶然发现目录中竟有“钱穆在1946年毕业典礼上的讲演词”一条。与邓长春先生联系后,很快收到了这篇文字的影印本。

这篇钱穆的毕业典礼致辞,《校刊》原题《本届毕业典礼演讲辞》,刊登在1946年5月30日出版的《华西协合大学校刊》复刊第三卷第八期《三十二级毕业纪念专号》上。联经版《钱宾四先生全集》、九州版《钱穆先生全集》均失收此文,近年对钱穆佚文的辑补研究亦未利用此篇。而刊登钱穆致辞的这一期校刊适为“全国报刊索引数据库”所缺,可能也导致了该篇集外文字较少引起读者注意。

笔者目力所及,唯张丽萍《中西合治:华西协合大学》(巴蜀书社2013年版,468页)一书曾披露致辞中概述当日局势的一段文字。但通读致辞原文可知,钱穆在演讲后半提出的建议或许才是致辞的重点。另外,雷文景《管鲍之交:国学大师钱穆与顾颉刚》(《华西都市报》2018年5月9日A09版)一文亦曾提及此文篇名,但并未引述内文。时过境迁,这篇致辞既为全集失收,又未经后来者辑补,而目力所及唯一的一段引述又未道及全文主旨,可谓知者寥寥。

其实钱穆与华西协合大学素有渊源。抗战军兴以后,大量学人播迁西南,而华西协合大学居于成都,环境相对优越,不少著名学者都曾任职该校,钱穆正是其中一员。

1937年10月,钱穆(时为北大教授)与同事结伴离京南下,一路艰辛,抵达云南,任教于西南联合大学。至1939年夏《国史大纲》业已完稿,钱穆遂经香港、上海,回到苏州探望慈母。此行之前,顾颉刚向哈佛燕京学社商得专款,在徙至成都的齐鲁大学成立国学研究所,邀请钱穆同往开办。而钱穆当时东归在即,至1940年夏,始到成都齐鲁大学国学研究所履任。国学研究所当时在成都北郊赖家花园,而齐鲁大学则借用华西大学校舍,在成都南郊华西坝。值得一提的是,据钱穆回忆,他在齐鲁大学授课时,华西大学学生亦来同班听课。尽管此时他并未任教华大,但与华西之缘已经结下。

1926年华西协合大学图书馆,来源:“华西坝朋友的天空”网站。

1943年,齐鲁大学国学研究所停办,钱穆受华西大学文学院长罗忠恕之邀转聘华大,正式成为华西协合大学教师。据严耕望回忆,当时齐鲁校长与董事会不和,哈燕社协助研究所的经费又已大削,必须裁员。钱穆以为都是自己学生,不欲显得厚此薄彼,所以干脆从齐鲁辞职,改任华西大学教职,率领原齐鲁国学研究所诸生到华大后园一幢洋房聚居,各就职业。

钱穆在华西坝之数年,颇为胃疾困扰,几乎长在病中。及抗战胜利,仍因病留居华西坝一年,至1946年夏才乘飞机赴重庆,再乘坐飞机直达南京转归苏州。钱穆飞离成都在1946年7月12日(《致于伯安、仲直昆仲书》,联经版《素书楼余瀋》,198页)而华大《校刊》当年5月刊登的钱穆致辞,即是他在离开成都前不久所作。致辞开篇“今天承尔校校长命”,乃指时任华西校长张凌高,称呼华大为“尔校”或许可以显示钱穆此时已从华大请辞,预备东归了。略显巧合的是,钱穆正好在1943年始受聘华西。当1943级学生毕业之时,他也即将离开华西坝了。这篇毕业典礼致辞有可能是钱穆在四川刊登的最后一篇文字。

华西协合大学校长张凌高,来源:“华西坝朋友的天空”网站。

1946年5月,抗战胜利不到一年,在时人看来,达成国共和谈似乎仍可以是个有一线希望的选项,尽管此时国共双方冲突已节节升级。在未来渺茫之际,钱穆对时局大势的观察则颇为高远。他在致辞中预言,国内目下的纷乱绝非战后的临时现象,乃是“一大变动之开始”,这一变动并非中国一国之事,乃是世界格局变化的一部分,远源于三十年前的一战,此后“全球人类文化社会经济国际形势,一切诸端殆无一不卷入此大变动之漩涡”。无论短期内国内国共和谈是否达成,抗战以前的世界已渺不可得,将来“决是一新天地而非旧世界”,未来的史学家亦将以当代为历史界线。以后见之明验证,钱穆当日的致辞是极为敏锐的。

典礼座中的毕业生几乎历年学业均在抗战时期完成,作为见证了他们整个大学时代的老师辈,钱穆则掬诚直说,“抗战期间,教育水准低落,诸位毕业程度,就一般言,殆未达理想之标的”,毕业生们将不得不以“以往不及格之准备与获得”来“负担此后过格之责任与要求”。尽管仍富有勉励之情,而言下之意颇为沉重。

面对即将开启的新天地,应该如何嘱托即将走出象牙塔的座中子弟?这也正是钱穆中心踌躇的重点。他呼吁,毕业生们只要从今日以“常欲有所与人为人生唯一目标”,即使能力有限,“本身之精力与内心之同情”亦可以取之不竭地贡献于人。持此一念,“诸君已为一快乐成功人物矣”。

秉持“常欲有所与人”,时时“布施舍与”,真的能保证实现人生的快乐与成功吗?钱穆在致辞中给出了肯定的答案。盖“事业职业同属一业”,面对同一份工作,“常欲与人者乃事业,常欲取诸人者乃职业也”。事业只论贡献,职业则论报酬。为报酬谋,则永难满足,永难快乐;为贡献谋,则各人“自尽我心,自量我力”,心安理得,何失败可言?看来在致辞中,人生的快乐与苦痛,成功与失败,端在于此心境一转。

钱先生的学问以理学为根底,以此持赠毕业诸君亦属渊源有自。《周易·象传》云“君子以致命遂志”,宋人程颐阐发道“君子当困穷之时,即尽其防虑之道,而不得免,则命也,当推致其命,以遂其志。知命之当然也,则穷塞祸患不以动其心,行吾义而已”。在困境中致命遂志,行吾义而已,正是儒家一以贯之的信条。七年后的1953年,钱穆主持香港新亚书院,在《新亚学规》中他继续倡导新亚精神“祛除小我功利计算,打破专为谋职业、谋资历而进学校之浅薄观念”“职业仅为个人,事业则为大众”等观念(联经版《新亚遗铎》,第3页)。尽管经历时局变化,面对的现实问题已大不相同,文字的侧重也各有差异,但这种“常欲有所与人”“事业则为大众”的境界追求,从成都到香港,前后贯穿,始终不渝。

台北素书楼钱穆故居,笔者2016年拍摄。

其实稍稍涉世之人或许都能体会,时时秉持“与人”的信念并不简单。对1943级的华西毕业生来说,单凭此心境一转,便以“不及格之准备”来获取“快乐与成功”更是难上加难。面对多数常人无法左右的时代,仅仅在主观上努力维持“常欲有所与人”之念,已经不易,更何谈付诸行动。当然,这些问题不可能奢求全凭一次毕业致辞来解决。处在风云变幻的历史关口,面对即将毕业的子弟,钱穆的致辞不讳言现实的复杂与困难,也不渲染焦虑与恐慌,而是倡导随着心境转变,即使在同样的日常工作中,依然会蕴含有高尚的道德鹄的,值得用行动追求。存有此念,无有此念,或许真的不一样。

不知1946年毕业典礼座中的华西学生若干年后会不会记起钱穆的毕业致辞?那时,他们是否认同“常欲有所与人”真的能带来“快乐成功”?

附录

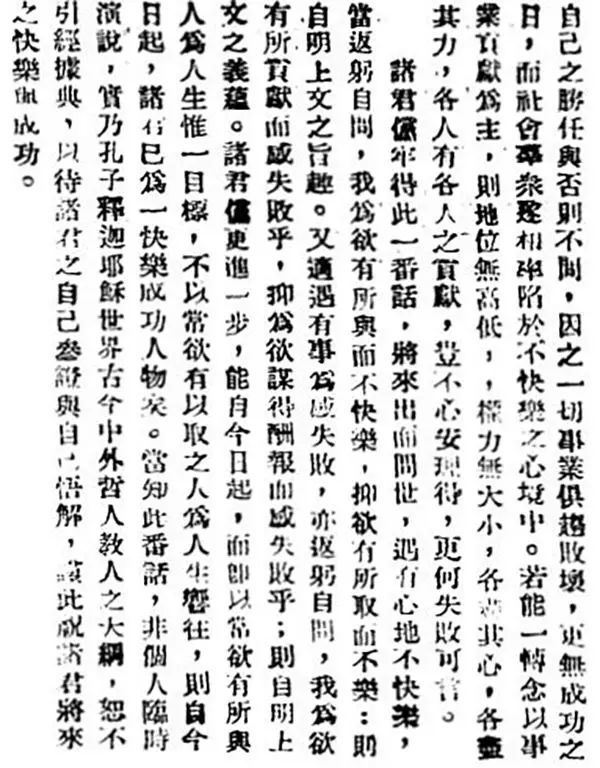

本届毕业典礼演讲辞

钱穆

今天承尔校校长命,得在此盛大典礼中,向诸位致辞,中心荣幸,今首当向诸位致贺意者,诸位不仅在大学,即自中学以来,历年学业,均在国家抗战艰难困苦中完成之,此值致贺者一。二则诸位大学毕业,正值国家抗战胜利,建国伊始,种种事业,均待诸位参加,展其抱负,此值致贺者二。然鄙人掬诚直说,则此抗战期间,教育水准低落,诸位毕业程度,就一般言,殆未达理想之标的,而出校以后,将见国家社会一切无秩序,无轨道,黑暗混乱,到处皆是,此并不足悲观,此盖国家社会要求诸君作逾格之贡献,诸君苟非有加倍之聪明,加倍之精力,加倍之道德修养,即难胜任而愉快。换辞言之,今日诸君乃以以往不及格之准备与获得而开始来负担此后过格之责任与要求也。诸君莫谓今日国家社会一现象,乃系战后暂时之一种纷乱,不久即可恢复常态,当知宇宙本属变动不居,与时俱新,而今日则尤为一大变动之开始,此种变动,不仅中国,即全球人类文化社会经济国际形势,一切诸端殆无一不卷入此大变动之漩涡,此种变动,来势甚远,倘越后由新史家叙述,则今日诚一划界线之新时代,自三十年前世界第一次大战开其端,迄今方属此大变动之初期,往后趋势,尚难逆测,故抗战虽结束,而抗战以前之一切,则今日已渺不可得,诚使一年半载,国内政争消弭,和平重现,复员完成,当知到时决是一新天地而非旧世界,正为今日乃一剧烈变动新时代,旧者必逐步消失,新者必逐渐产生,越后之一切,决非以往之种种,诸位正于此际,脱离学校,投入社会,当知旧日所学,未必能应付以后之变局,当□勇往直前,由追随此变动大潮而奋迅跃出,进而为领导此变动大潮之一员,日新又日新,更无中途歇足之点,若果故步自封,以今日之所学真视为毕业之止境,则必为时代之落伍者。今为诸君设一浅譬,如诸君练习坐自行车,必先择一旷地,又有从旁护持之人,待技能熟习,乃始自由驾驶,学校时期,仅为诸君之从学时期,学校毕业,乃始为诸君之自学时期,今日诸君,则如练习坐自行车者,技术未熟练,手脚未稳健,而从旁护持者乃以推君离此旷场而加入一崎岖不平之险道,又兼之以车马扰攘,实时时使诸君可以有覆车□人之祸也,然则今日临别赠言,将何以对诸君致其珍重之意,此实私人中心所踌躇也。

窃谓人事万端,而大要不出两途,曰成功与失败,人心万态,而大要亦不出两境,曰快乐与苦痛,人孰不愿成功与快乐,人孰不恨失败与苦痛,今日当告诸君以一成功与快乐之大道,盖人生虽万状,而握其枢机者则在其内心之观念,人心观念千歧万殊,大要亦不越两型,一曰常愿有以与人,一曰常思有以取之人,前者常成功常快乐,后者常失败常苦痛,此理极易知,如诸君有一物与人,在诸君心中岂不日感愉快与满足乎!诸君苟非别抱阴谋险诈,否则与人以物,事无不成,故曰前者常易成功快乐也。若诸君今需向人乞讨一物,则心境不易愉快,亦复不易满足,抑且其权在人,故其事易败,故曰后者常易失败苦痛也。诸君或当问,今日诸君初毕业离校,无权位,无势力,抑且无经验无专长,将以何物与人乎!窃谓人人有取之己而无尽不竭之两物,随时随地可以与人而无忤者,厥为其人本身之精力与内心之同情,今日在座诸君必多习医业者,毕业后服务医界,若论经验技术,此固不足道。然诸君同有此一番精力,同有此一番感情,若遇病人,能与以同情,尽我心力而为之疗治,当知此属人人所能。然即此便感内心快乐,将来亦自有成功之望。若医生视病人为一种索取所欲之对象,其所欲为名誉为金钱,要之此医生乃一卑俗之医生,其心境常不易快乐,所欲常不易满足,事业常不易成功,又如诸君若学教育者,今日离校,服务教育界,若论学识经验,或嫌幼稚,然诸君之精力与情感,则与人无异,若诸君肯视学校为家庭,视学生如子弟,则诸君心境自快乐,事业自成功,若诸君仅以学校为传舍,学生为取得报酬之对象,则诸君内心自必深感苦痛,而事业亦永无顺遂之望。诸君又或问,果若所言,精力情感人人有之,随时随处可以布施舍与,然一人之精力情感究属有限,茫茫人海中,以我一人之精力情感渺如一粟之微,虽不吝施舍,究于世何补,当知此项问题,最易为人人所存想,而实非一种应有之问题,缘赠与乃属自尽我心,自量我力,称己之有无,并斟酌情谊厚薄而后定,如诸君赠人一自来水笔,或赠人一铅笔,同一赠与,此属情谊,不属价值,故赠人者心境易满足,以只自尽己力自尽己心即得,而乞讨者心境不易满足,因乞讨并无客观之界限也。抑且赠人只表己意,至于所赠之对受者将若何利用,则决不待赠者之过问,如诸君赠人一书,赠已即了,断不再问受此书者如何利用,缘此乃一情谊而非一功利,此乃一目的,而非一计划,若诸君赠人以书,再将问人对此赠书如何利用,然则诸君对此赠书事岂非仍有所期图,仍将有所取得,不论其所期图与欲取得者如何,要之仍在功利打算之境界中,并与纯粹赠与之心情,全属道义与情感者有别。昔孔圣宣教,七十二贤亦未全晓,故曰知我者其天乎;耶稣播道,信徒仅十余人,最后钉死于十字架,若论赠与必计客观之功效,则此两人在当世,将不以大道与人。故知此等计较实属违理也。

临了尚有一语告诸君,即事业与职业之辨也。当知事业职业同属一业,即如上所分别,常欲与人者乃事业,常欲取诸人者乃职业也。故事业只论贡献,而职业则论报酬,诸君毕业离校,或从医,或掌教,如上所云,只一心观念转移,则事业职业即判如鸿沟,只在诸君心中看法如何耳,今日功利观念沦浃人人之心髓,人人惟谋职业,人人惟求报酬,人人为自私自利,作一己之打算,故其心境永难满足,永难快活,权力惟求其大,既大即求其更大,地位惟求其高,既高则求其更高,而自己之胜任与否则不问,因之一切事业俱趋败坏,更无成功之日,而社会群众遂相率陷于不快乐之心境中。若能一转念以事业贡献为主,则地位无高地,权力无大小,各尽其心,各尽其力,各人有各人之贡献,岂不心安理得,更何失败可言。

诸君倘牢得此一番话,将来出而问世,遇有心地不快乐,当返躬自问,我为欲有所与而不快乐,抑欲有所取而不乐;则自明上文之旨趣。又适遇有事为感失败,亦返躬自问,我为欲有所贡献而感失败乎,抑为欲谋得酬报而感失败乎;则自明上文之义蕴。诸君倘更进一步,能自今日起,而即以常欲有所与人为人生唯一目标,不以常欲有以取之人为人生向往,则自今日起,诸君已为一快乐成功人物矣。当知此番话,非个人临时演说,实乃孔子释迦耶稣世界古今中外哲人教人之大纲,恕不引经据典,以待诸君之自己参证与自己悟解,谨此祝诸君将来之快乐与成功。

原文漫漶不清之处,用□表示,一□代表一字。

钱穆:《本届毕业典礼演讲辞》,邓长春先生供图。

责任编辑:近复