【扎勒斯·考克斯】存在之善

存在之善

作者:扎勒斯·考克斯 著 吴万伟 译

来源:译者授权儒家网发布

本文谈论无论人生带来了快乐还是痛苦,生下来的价值就是有能力体验这一切。

几乎每个人在人生的某个时刻都会被引导提出如下问题:存在究竟有什么好?无论这是归咎于个人挫折的积累、严重影响朋友或家人的事变,或者仅仅由于晚间新闻报道中世界各地广泛传播的悲剧、痛苦、战争,这些事让我们质疑自己生下来,活在这个世上到底有什么好。存在真的像我们通常认为的那样好吗?不存在的安静状态难道不配得到认可?

认同后一种立场的人是南非开普敦大学哲学系教授兼系主任大卫·贝纳塔(David Benatar),他是反出生主义(antinatalism)支持者,该立场认为生育后代在道德上是错误的,因为一旦他或她出生在这个世界上之后,天生的痛苦和伤害就会降临在人身上。反出生主义者相信人类物种应该停止繁衍后代。

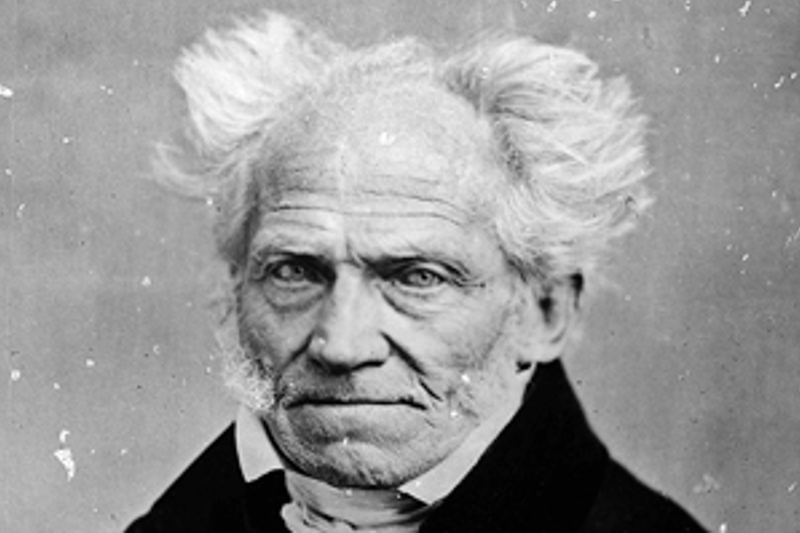

贝纳塔提出了理性的和符合逻辑的论证,完全没有求助于情感,我们的存在为什么在客观上给我们带来更多的伤害而不是利益。他在2006年的书《如果没有出生可能更好些:生存之害》中进行了广泛论述,虽然本文很多地方提到的是他的论文“为什么生存总是一种危害?”以及“生存之害有多大?”(2017),这些在牛津学术研究在线上仍然可以查阅。贝纳塔突出显示我们抹杀痛苦记忆的心理成见,相反倾向于不仅积极地回忆过去事件的美好一面,而且往往乐观地看待可能的未来,有时候被心理学家们称为乐观原则/波丽安娜效应(the Pollyanna Principle)。与我们偏爱的乐观原则相反,贝纳塔坚持认为,从客观立场来看,我们体验到了更多的伤害而不是利益。与亚瑟·叔本华(Arthur Schopenhauer (1788-1860))的悲观主义观点一致,他认为,快乐不是我们的默认状态,只不过是暂时摆脱痛苦的瞬间而已。

贝纳塔进一步指出不存在是一种中立状态:他论证说不存在必然是一种积极的好处。他依靠一种论证详细阐述了这个断言。他宣称,在描述存在状态和不存在状态时,我们赋予快乐的价值是有区别的。因此,当某个人X(我们不妨称之为泽维尔(Xavier)存在时,这个平衡的评价是真实的:

(1)疼痛的存在是坏的,

(2)快乐的存在是好的。

但是,当泽维尔不存在时,这个平衡就被打破了:

(3)疼痛的缺席是好的,即使这个好处谁也享受不到;但是

(4)快乐的缺席不是坏的,除非有人被剥夺了享受这种缺席的机会。

泽维尔Xavier)存在时,疼痛的存在是坏的,快乐的存在是好的。疼痛维持其平衡价值,即使泽维尔Xavier)不存在,其不存在也被认为是好的,因而拥有价值。但是,在说到快乐,这个平衡就被打破了,因为当泽维尔存在时,快乐的存在是好的,但在他不存在时,快乐的不存在并不坏,它只是“不好不坏”,也就是说在道德上是中立的。

通过允许这种不平衡,贝纳塔能够积极地评估不存在状态。在这种评估中,就不存在而言,没有任何消极的东西,因为不存在的人没有什么东西可以被剥夺。他们并没有错失愉快的体验,他们只是不存在。在这个描述中,剥夺影响的只是的确存在或者已经在存在的人。但是,在贝纳塔的描述中,痛苦的缺席是好的,即使其缺席任何人也感受不到。因此,总而言之,不存在的状态是积极的状态。因此,贝纳塔认为非存在比存在更好。(这个评价应该是真实的,即使对那个一辈子仅仅受过最少量痛苦的人来说。即使在其整个人生中某人只是经受了手指头的针刺,这个不存在状态仍然是“疼痛缺席”的好处,因此,它仍然是可积累的更积极状态。)

贝纳塔的“非平衡论证”应该抵消了“剥夺理论”及其对存在之善的描述。谢利·卡跟(Shelly Kagan)对剥夺理论下的定义是“对死亡之恶或糟糕性的描述,因为它认为有关死亡的核心坏处在于它剥夺了你本来能够获得的生活之善”(Death, 2012)。贝纳塔认为,我们不会感到快乐体验被剥夺了,如果我们最初根本就不存在的话。贝纳塔的反出生主义论证实际上建立在快乐在存在和非存在之间的不平衡价值观之上。通过确认非存在中快乐的缺席既不好也不坏,他回避了剥夺论的问题。但是,剥夺论并没有被彻底排除,因为对那些曾经存在但已经去世的人来说,那仍然有相关性。因为死亡,他们曾经的快乐体验被剥夺了。

安大略湖上的彩虹。(©杰森·佩蒂特Jasonpettit 2018 CC)

反出生主义的批评

反出生主义的批评家如乔尔·范伯格(Joel Feinberg)和德里克·帕菲特(Derek Parfit)曾经尝试通过凸显众所周知的非身份问题来论证反出生主义命题的不合理性。范伯格的论证认为,让一个人在非存在状态下更好(更坏),他们就必须曾经存在过。其论证如下:

(1)若要某物对某人有伤害,它必须让那个人变得更坏。

(2)这个“更坏”的关系是两种状态间的关系。

(3)因此,让某人在某种状态下更坏,与其相比的那个替代状态必须是他不那么坏的情况。

(4)但是,非存在并非任何人都能进入的状态,因此不能拿来与任何人的存在状态相比。

(5)因此,存在不能比从不存在更坏。

(6)因此,存在从来不能构成伤害。

但是,贝纳塔的不平衡论证缓和了该论证的大部分。贝纳塔宣称,人不需要存在以便他能从痛苦的缺席中受益。正如他坚持的那样,痛苦的缺席是好事,即便没有人能享受这个好处。但是,不平衡的是,快乐的缺席的确需要相关人员的存在才能认识到其缺席对他来说是好处被剥夺了。

对于范伯格称赞非存在状态下痛苦的缺席并不要求我们不存在,贝纳塔的回应似乎缓和了非身份认同问题的优势。承认我们能够在无需实际经历一种场景的情况下对其进行评价是有道理的,但是,我们对这个场景的评价建立在它与我们对他人和现在状态的体验的关系之上。这将造成不平衡论证问题,该问题随后我们将详细论述。

已故的德里克·帕菲特也批评了反出生主义立场。他提出的要点是,如果挽救生命是积极之事,那么创造生命也是积极之事。帕菲特进一步指出,挽救个人生命也是积极之事---即便这样做的时候引起其他人的重大伤害如丢失一只胳膊或一条腿。如果在给他人造成伤害的情况下挽救生命也是积极之事,开始创造生命也是积极之事,即使这个生命可能受到类似伤害,无论是生理上的、还是社会上的、或者经济上的、环境上的、或任何别的形式。这个论证旨在显示我们的存在是善,即使我们被剥夺了很多事。正如帕菲特所说,“如果我在生命被创造出来之后生命得以拯救,我获得了好处(即使付出了一些代价,如获得某些严重的但并非灾难性的伤害),那么宣称我从生命开始(连同一种伤害)中受益就不是不合情理的。”但是,贝纳塔回答说,“在没有利益存在(或者即便有也非常虚弱)的时候,就不能通过保护这些利益而确保一定造成伤害(给有缺陷的人带到世界上)。”

他还突出显示了“当前生活”和“未来生活”之间的边界---帕菲特在试图将这个边界最小化,他宣称。贝纳塔认为当人们做出“生活值得过”或“生活不值得过”的判断时,那是在对当前生活的判断。但是,在他看来,“当前生活”和“未来生活”之间存在巨大的伦理学差异,因为当前生活有一种未来生活缺乏的道德相关性。人们的当前生活之所以拥有道德相关性就是因为他们是有意识的存在,拥有情感、思想、兴趣、能动性等等---但是,在未来生活中这些东西并不存在。

我对贝纳塔论证的回应

贝纳塔的评价中似乎存在一些忽略导致其论证的问题。但是,在回应其主张之前,我们必须观察痛苦和快乐之间的关系,因为这个关系的本质是其论证的组成部分。首先,并不存在对痛苦和快乐的客观评估。一个人觉得是痛苦的东西,在另一个人看来可能是快乐,如性受虐狂现象。而且,快乐和痛苦的关系是零和游戏,痛苦减损快乐,反过来,快乐减损痛苦。人们可能享受吃冰淇淋的快乐,同时承受脚脖子扭伤的痛苦,吃冰淇淋的快乐因为脚脖子的扭伤而受到影响。有人或许还对某个事件有种苦乐参半的感受。但是,一种感受总是占上风,即便这个优势地位非常小。有时候我们假设,自己对某件事情采取一种中立的情感态度,但是这其实意味着我们的情感没有被充分表达出来。比如,有些“中立状态”或许让我们感到无聊,这是负面情绪,而有些情况下,中立状态可能意味着心灵平静,这是积极情绪。总之,没有完全中立的“不好不坏”体验。

伤害和利益的关系也是零和游戏,意思是其中一方缺失意味着另一方存在。快乐的缺席意味着伤害。因此,非存在不是“完全有益的”而是一种伤害。这个主张建立在快乐和痛苦的关系必须是对存在和非存在是一样的要点基础上。没有理由假设从概念上说,积极和消极情感的关系会仅仅因为我们不存在而改变。如果在我们存在时,痛苦的存在是坏的,快乐的存在是好的,绝对没有任何东西建议这个情况在非存在状态下会发生改变,虽然没有人在场感受快乐和痛苦。快乐在存在和非存在之间的不平衡评价似乎是贝纳塔心灵的无中生有的创造(ex nihilo),纯粹为了回避剥夺说的问题。至于非存在状态下的快乐,贝纳塔认为,其非存在不是剥夺,因为没有人存在来感受到这个缺席是剥夺的事实,但是,他认为,不需要有人存在来感受痛苦的缺席是好事。我赞同贝纳塔的观点,痛苦的缺席是好事,无论在存在还是非存在情况下。但是,这种平衡对于快乐的存在对于存在和不存在状态来说都是好事,也同样说得通。

亚瑟·叔本华(Arthur Schopenhauer)论述他的美好时光

虽然对贝纳塔的非平衡论证的这种驳斥在反出生主义上有重要意义,但那不是该理论的格雷斯之战(致命一击the coup de grace )。即使非存在是个伤害,存在可能是更大的伤害,这仍然是有可能的。即使快乐的缺席在非存在状态是一种剥夺,存在忍受的伤害仍然可能大于好处。如果我们要接受叔本华的观点,即我们的快乐不过是每天忍受的长期痛苦的暂时中断和短暂插曲,存在实际上带来的更多是伤害而非好处。

但是,当贝纳塔谈到痛苦和快乐时,他没有能承认我们对快乐和痛苦的评价与我们的体验相关。如果一个人出生于极其富有的家庭,从来没有工作经历,然后突然破产,被迫找了一份最低工资水平的工作,我们可以想象他的经验可能是在身体和精神上都感到十分痛苦,甚至是灾难性创伤。但是,如果一个饥肠辘辘、无家可归者成功地找到了一份最低工资水平的工作,他可能认为这是积极的、快乐的好事。因为快乐/痛苦的评价与自身经历有关,因此我们的存在,对替代性的非存在状态的所有评价肯定拥有与存在状态一样的概念关系。因此,快乐的缺席总是坏的,即使没有人感受到了这种剥夺。

到现在为止,我论证了非存在不是内在的善或者好处,因为快乐和痛苦的缺席,正如贝纳塔用非平衡论证指出的那样。从我的论证来说,或许可能提出更进一步的论证:存在或许是内在的善。

痛苦通常被理解为一种伤害,甚至是伤害的典范。但是,痛苦也可能被认为是好处。痛苦服务于革命的或个人的生存目的,在于它警告我们生命或身体遭遇的威胁。也有一些场合人们积极寻求痛苦体验;如在健身房锻炼时感受到的痛苦或在参加考试时感受到的痛苦。甚至可以说,任何显著的好处都不可能是在没有任何痛苦付出的情况下获得的。因此,很清楚存在一定程度的善,不仅依靠快乐而且依靠痛苦才能实现。因此,我们必须询问:在痛苦和快乐的体验中是否存在某些内在善呢?

孕妇。(© 米卢92(Milu92) 2018 CC)

要回答这个问题,人们必须询问,我们很熟悉的苦乐参半体验是否为善?答案是感受这种体验的能力。从这个角度看,人们可能说任何能感觉内在善的人就是拥有感受它的能力。因此,可以说,体验也就是有意识的存在是内在善。

有人可能反驳说快乐体验或许同样拥有偶然性的坏因素。如果痛苦经验可能是善,快乐经验也可能是恶:请考虑喝酒或抽烟。因此,正如反出生主义者论证的那样,存在最终也是有害的,天生是坏的。

但是,这个最后的确认与我们通常认为构成伤害的东西相反。如果我们接受反出生主义者的存在本身有害的隐含意义,那么任何能够终结我们存在的东西都必须认定为“有益”。因为利益/损害是零和游戏,这将意味着在飞驰的车辆前行走没有危害,从高楼跳下没有危害等等。如果与我们通常理解的危害联系起来,这观点就显得荒谬可笑了。

对此,贝纳塔或许回应说在“值得开始的生命”和“值得继续的生命”之间有帕菲特没有辨认出的一个区别。贝纳塔宣称,这两种判断之间存在更大的道德界线。在他看来,已经存在的人有兴趣继续维持其生命,而生命还没有开始者就缺乏这样的兴趣。他进一步指出,未来的人,即缺乏对这种生活兴趣的人就缺乏道德相关性。但是,这个说法似乎和他从前有关未来生命的立场相矛盾。虽然他在此确认未来的人缺乏道德相关性,但从前他确认我们不应该把未来的人生在这个世界,因为他们将承受生活带来的伤害。因此,他们的确有道德相关性。

道德相关性的这种矛盾立场对贝纳塔的理论来说具有深刻的隐含意义。如果未来的生命没有道德相关性,那么繁衍后代在道德上就没有问题。但是,如果确认繁衍后代在道德上没有问题,那就不再是反出生主义者的立场了。矛盾的是,如果未来生命的确有道德相关性,那么他们的生活和我们的生活就没有重大道德差异了。因此,德里克·帕菲特在说如果挽救生命是好事,那么创造生命也是好事就是正确的。

结论

本文尝试突出显示了大卫·贝纳塔(David Benatar)的“生存本身总是伤害”论证的某些缺失,尤其是他的不平衡论证的问题和未来人的道德相关性矛盾。我对贝纳塔不平衡论证的反驳基于两点:(1)没有“不好不坏”的中立立场,一方缺失意味着另一方存在;(2)对痛苦和快乐的评估与我们的生存体验相关,因此,对存在状态而言说得通的平衡论证对于非存在来说同样说得通。我也提出,既然快乐和痛苦的存在在某种程度上都是积极体验,无论哪一种善都意味着有能力体验到这种善。从这个角度看,我们可以得出这样的结论:存在总是一种善而非伤害。

作者简介:

扎勒斯·考克斯(Jarlath Cox),拥有爱尔兰科克大学(University College, Cork)的哲学硕士学位。

译自:The Goodness of Existence by Jarlath Cox

https://philosophynow.org/issues/149/The_Goodness_of_Existence

【上一篇】【张全省】宋代大儒张载的人格与思想之美

【下一篇】【琴太嬿】第一个独裁者:波普尔的柏拉图