【张晚林】注译《荀子》后,我想找到“天上的光亮”

|

张晚林作者简介:张晚林,号抱经堂,男,西元一九六八年生,湖北大冶人,武汉大学哲学博士。曾在湖南科技大学哲学系任教,现任湘潭大学碧泉书院·哲学与历史文化学院教授,兼职湖南省孔子学会副会长。著有有《徐复观艺术诠释体系研究》《赫日自当中:一个儒生的时代悲情》《美的奠基及其精神实践——基于心性工夫之学的研究》《“道德的形上学”的开显历程——牟宗三精神哲学研究》《荀子译注(选本)》等。于2009年以自家之力量创办弘毅知行会,宣扬儒学圣教,践行“知行合一”之精神。 |

注译《荀子》后,我想找到“天上的光亮”

作者:张晚林

来源;作者赐稿,原载《博览群书》2022年第5期

或者说,我之《荀子》注译与众多的同类注译本有什么不同呢?一言以蔽之,我想找到“天上的光亮”。这是我注译完《荀子》以后的感受,亦是我欲向读者力陈的。

荀子,虽是与孔子、孟子分签并架的先秦大儒,但其学术性格与孔孟显著不同,这需要有理的辨析与道之判教,决非文字训诂与章句翻译即可明了的。我浸润于先秦儒学多年,且出入于中西哲学之间,对于孔、孟、荀之学术性格有比较深切的体会与把握,是以我之《荀子》注译本突出以下四个特点,以说明何以必须寻找“天上的光亮”,以通达超越性。

一、甄别学术气质:荀子乃纯粹之学人

尽管荀子与孔子、孟子并称先秦三大儒,但荀子的生命形态与孔孟迥异,后二者是圣者型的生命形态,而荀子是学者型的生命形态。从《荀子》全书来看,荀子是一个冷静、密察的学者,他以智的冷光照彻儒家之道与孔子之学,虽然书中无处不体现其向往与倾慕之情,荀子善说理,会论辩,但对于说理、论辩本身又非常不屑,“多言无法而流湎然,虽辩,小人也。……辩说譬谕、齐给便利而不顺礼义,谓之奸说”(《荀子·非十二子》),并且呼吁止息奸说而归宗于仲尼,这些都表明他对孔子之道的向往,但他只是把它们作为一种好的政治治理工具和社会维系之法,而不是一种安身立命之教,其隆礼重法正是这种特征之显现。我们读《论语》、《孟子》无处不感受到一个圣者生命的跃动,但读《荀子》,似乎完全感受不到文字背后的生命存在,荀子与他所留下的文字似乎完全是分离的。荀子为后人传承了系统繁富的儒学,但没有弘扬安身立命之教。因为荀子作为一个学者型的生命形态,与安身立命之教根本是隔膜的。学者型的生命形态总是平面的、说理的,冷静、严密有余,而热情、证悟不足。罗素曾批评亚里士多德缺乏宗教的热情,与亚里士多德一样,荀子只是一个学究式的人物,且极具经验性格,没有超越的宗教精神。荀子这样的学术气质决定了《荀子》一书之论说具有以下特征:

其一,横向的、广度的。横向的,是指荀子不能纵向地极于天,而只能平面地执着于经验世界,故宗教精神缺焉,荀子完全不能感受孔、孟所言之天;广度的,是指荀子之思想涉及世俗生活之方方面面。《荀子》一书,远较《论语》与《孟子》繁复,此正见学人坐而论道,闲暇静观之兆也。《荀子》繁复,正见荀子的思想乃平面的见用不见体,《论语》、《孟子》简要,正见孔子、孟子的思想乃立体的由体而达用。

其二,经验的、观解的。经验的,是指荀子的思想落在形下层面,超越的形上层面不能及。试看荀子对人性之体会,“今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。”(《荀子·性恶》)若我们环顾俗世,荀子所言确然不虚,然人性是否即可由此而论?观解的,是指荀子要求任何思想必须在经验世界找到原因,获得验证与解释。荀子曰:“凡论者,贵其有辨合,有符验。故坐而言之,起而可设,张而可施行。”(《荀子·性恶》)一种理论必须在经验世界得到证实与检验,才可能是真的,否则一定为假,荀子以此深辟孟子之性善论。由经验的、观解的,进一步说明荀子的思想是常识的。一种理论自然要获得检验与证实,但是否一定能获得常识经验的检验与证实,却未必然,但荀子的认识常止于此。

其三,论辩的、推证的。论辩的,是指荀子的思想系统繁复而严密,追求学理上的无懈可击,乃至从别人的疏漏中证明自己的正确。孔子与荀子俱欲“正名”,孔子之正名,乃究“礼乐征伐子天子出”(《论语·季氏》)、“君君臣臣、父父子子”(《论语·颜渊》),这是伦理的、实践的;然荀子之正名,乃循名以指实,所谓“名定而实辨”(《正名》),这是研究的、论辩的。推证的,是指荀子希望通过推理、证明来表明自己思想的正确性。最显著的例子就是《性恶》篇,其主旨思想“人之性恶,其善者伪也”,在文中反复出现,故其行文周纳绵延,不过只是为了推证“人之性恶,其善者伪也”这个结论。但因荀子又倾慕于孔子之道,有一定的政治热情与抱负,故他不屑于为了论辩而论辩,为了推证而推证,是以荀子极其反感且低看名家中的惠施与公孙龙,这样,也使得他的论辩与推证不及名家那样精审,常止于常识。

以上三点是相互联系与包含之关系,经验的、观察的,必然包含着横向的、广度的与论辩的、推证的。比如荀子著名的性恶论,实际上是对经验世界的广度的观察之后,依据战国时代的乱象连连,从而推证构想出来的,即坏的结果一定有一个坏的原因,于是,由世间的乱象而推出人性恶。实际上,纯粹依据横向的经验世界之观察而推出的这种人性论,是极其粗糙而不精审的,但荀子的经验性格使得他不愿意在此耗费精力,于是,他的论辩与推证乍一看,似乎周至圆满,然通过仔细的考问,实则有诸多不周洽之处,我在相关的注中多有辨析。这些不周洽处正说明只有平面的观察,缺少立体的光照。

二、检定义理性格:荀子重客观精神

荀子之学经验性比较强,乃至清人王恩洋谓之为“中国二千年前之经验派哲学大师”。经验论者往往比较重视客观性,而对于超越性的体验则不足,故荀子很难理解思孟学派那种向上的超越体验。在《非十二子》篇中,荀子批评子思孟子“幽隐而无说,闭约而无解”,正是以经验的客观性去批评超越性体验。但这只是因为荀子与思孟学派的义理性格不同,并非思孟学派真的是“幽隐闭约,无说无解”的;实则思孟学派所说的是“虚室生白,吉祥止止”的宗教境界,只是重经验的客观性者,往往不能体悟此种境界罢了。故我在此注曰:

此句盖针对子思之《中庸》而言,谓其“幽深隐微而不能说明白”。《中庸》讲圣人修身后的圆满境界,常难以用逻辑性的语言界定与解析,子思常以诗性的语言况喻与赞美。朱子说《中庸》“工夫密,规模大”(《朱子语类》卷十四),“初学者未当理会”(《朱子语类》卷六十二),这表明修养工夫不到,于《中庸》之境界确难体会。荀子之学外倾而重辩说,故与子思内倾而重证悟之旨常不类,故于《中庸》之境界常茫然,是以对子思有此断语。

美禅让,这是儒家的传统,但荀子在《正论》篇中表示怀疑与反对,这也是荀子客观精神的体现,我们当如此去领会荀子的这种客观精神:

从历史事实上说,确实有禅让一说,但荀子为什么反对“禅让”说呢?盖持禅让说者,多以为天下乃私有之物,禅让即是把私物转让给别人,这是儒者坚决反对的。孟子亦有类似的看法,《孟子·万章上》载:万章问曰:”人有言‘至于禹而德衰,不传于贤而传于子’,有诸?“孟子曰:”否然也。天与贤则与贤,天与子则与子。”孟子的意思是,天下并非私有物,不能以个人的名义转让人,无论这个人是贤者还是自己的儿子;哪怕是转让给了贤者,儒者也不认可,这并非是指转让的对象非其人,而是一旦认可其转让,则认可天下乃私有物,那就很危险了。所以,孟子一再强调“天与之”,这表示天下非私有物的个人转让,而是公有物之德位相配。荀子说“同焉者是也,异焉者非也”,即是说若德行美如尧舜,那么他就是天子,但这个天子并非是别人以私有物的方式禅让给他的,而是他就应该是天子,因百姓自然会归附于他;若德行不如尧舜,他就不应该是天子。“应该”与“不应该”完全以公义与正道看,并非私有物之禅让。尽管历史事实上尧的确禅位给了舜,但这必须从公义与正道之应该看(“生民之属莫不振动从服以化顺之”,这意味着公义与正道让百姓归附,自然就成了天子),而决不是尧把私有物禅让给了舜。荀子在此否认的并不是禅让的历史事实,而是否认任何人不能把天下据为私有而转让给别人。多数译者把“同焉者是也,异焉者非也”译为:“言行与尧舜一样的就是正确的,不一样的就是错误的”,若是这个意思,则与这里所说的禅让无关。在荀子那里,天子既不是权势,也不是职位,它只是一个理。什么理?依礼义而治,尽礼义之分。现实中当天子的人有传子、传贤或以革命的方式获得(如武王伐纣)之不同,但天子之理是一永恒而不间断的存在,并无传递、夺取之可能,故不但禅让不存在,夺取也不存在。因此,无论是圣王之子还是三公,若尽了天子之理,在荀子看来,没有什么不同;若无圣王,即无人能尽天子之理了,即使有人禅让天子之位,也是不能得到认可的。荀子反对“禅让”说所强调的是,不要总是去盯着天子之职位、权势和职位上的那个人不放,如果只是如此,什么是天子,人们并不懂得,乃至只羡慕其权势与富有;而是要去关注现实中的天子后面的那个理,只有如此,我们才能懂得什么是天子,我们才知道怎样去做。只有懂得了这个,荀子才有信心说圣王“死则能任天下者必有之矣”。

也就是说,荀子之所以反对禅让说,就是为了追求政治的客观性,使政治不在主观的“让”中,这与荀子重礼法之客观性是一致的,且这种重客观之精神具有非常积极的意义。这也是荀子对于儒家思想作出的重要贡献。

三、判教弘道精神:荀子乃整治者

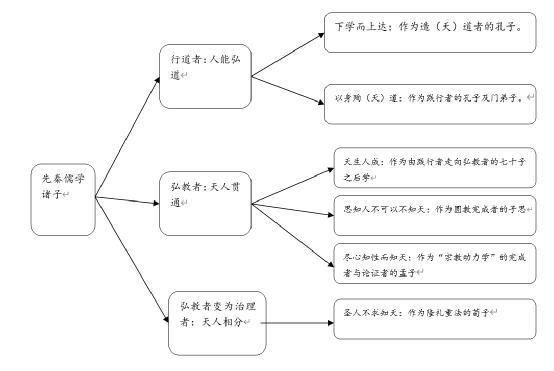

重客观性使得荀子成为了现实社会的整治者,而不是超越之道的弘教者。孔子去世以后,门弟子弘道最力者当数曾子与子夏。然曾子与子夏的学术气质根本不同,曾子重内在存养,下学而上达,这种精神经子思传承而由孟子所进一步发扬光大,是为思孟学派;而子夏则嗜章句而耽文学,迷下学而重功利,其门人遂演变为隆礼重法的杂儒,而不是内圣外王、性天贯通的纯儒,荀子正是承接了子夏的这种弘道精神。我尝把先秦儒学划分为三种形态、六个脉络,其发展演进之图示如下:

图示说明:总体上看,先秦儒学诸子之演进过程是“天→人”。孔子与其及门弟子离“天”较近,故是依天而行的行道者;至七十子之后学,中经子思,逐渐地由“天”向“人”靠近,至孟子,则停驻于“人”,彻底开发人之德性大能以呼应“天”,最后完成“宗教动力学”。这一由“天”向“人”靠近而开发人的德性大能的过程,就是弘教者;但在礼乐崩坏的战国乱世,弘教者并不能挽世风于既倒,然德尽而智显,荀子于是出焉,在德性大能之外开发人之经验智能,遂主隆礼重法,故是整治者。但须知,弘教者之向“人”靠近并非远离“天”,只是开发人的形而上学禀赋,彰显人的宗教动力;荀子屏蔽人之德性大能而别走经验智能之路,不去开发人之宗教动力,才彻底远离了“天”,故主“天人相分”,此是先秦儒学之大丕变。弘教者是对行道者善绍的开显,亦是孔子之道在后代的调适上遂之发展,是为正统;而作为整治者的荀子无疑是孔子之道的歧出者。所谓歧出是指不像正统之弘教者那样依“天”而弘道,乃强调“起伪”之隆礼重法,而礼法适成整治者之工具。思孟学派的中坚人物曾子、子思、孟子占文庙四配之三,而子夏仅为十二哲,荀子甚至被逐出文庙,正是基于这种正统与歧出之大判教。

正因为荀子只是一个世俗的整治者,故完全缺乏宗教精神。我们知道,孔孟信仰天,但却没有以专门的章节去论天,因为天就在他们圣证的行动中,且人亦必须在圣证的行动中方可得之,非可强论之也。但荀子却完全在言辩中论天,必然会把天的这种宗教性的存在下拉为知识性的存在。在孔孟那里,天与人是可相互通达的终极性存在,人开始时固对之存有敬畏,然最终必可开启内在的德能而亲近之,这俱是圣证的结果。但荀子只是观解地视天为威力强大之一物,对其威力因不可解而怪之可也,却不必因惧怕而畏之,此乃天地间之自然现象。荀子消解了宗教性的天,又给人确立了一个人文性的天——礼,荀子的整个人文世界端赖此而建立起来。

荀子切断了人与天的关联,宗教性完全退隐,尽管他复给人竖起了人文性的天——礼法之统,但因礼法之统完全是平面的知识性的治理上的必须建构,缺乏神圣性的震彻与照拂,则人的虔敬感必不能威临。虔敬感既阙如,则作为淑世之道的礼如何在人那里发生力量呢?荀子曰:“有后而无先,则群众无门。”(《荀子·天论》)荀子显然是把礼作为在前的引导,而法则是在后的惩罚,且唯有由礼激起人的虔敬感之后,人们才能进入文明之门,纯粹依靠法的惩治,万不可使人进入文明之门。可见,荀子亦深知虔敬感对于社会之文明是相当重要的,但荀子的经验性格又不允许宗教性的存在,虔敬感在他那里成为无源之水。

四、学术走向之蜕变:荀子与法家的关联

当儒学消解了内圣之教而纯从外王而行政时,就把政治理解为外在摆置出来的制度与设施,从而保证政治的客观性与有效性,而当君主的绝对权力又没有限制的时候,这种政治的客观性与有效性常沦落为君主对政治的绝对权威性与把控性。这就预示着儒家向法家进一步靠近了,荀子的礼治思想就有这种趋势:

耳目之明,如是其狭也;人主之守司,如是其广也,其中不可以不知也;如是其危也。然则人主将何以知之?曰:便嬖左右者,人主之所以窥远收众之门户牖向也,不可不早具也。故人主必将有便嬖左右足信者然后可,其知惠足使规物、其端诚足使定物然后可。夫是之谓国具。(《荀子·君道》)

我们读以上这段话,感觉是在读《韩非子》,而一代儒学宗师荀子的著作中出现这样的话,是令人吃惊且不可能理解的。后世君王周围总有这样一些小人,他们败坏政治,但却能博得君王的信任,甚至明代的锦衣卫都能在此找到一些影子。

但荀子并无宗教的、纵贯的立体世界,只有一层的经验世界,人于此世界中并无力量源泉的开发与供给,故人与世界不可能安居于一贯之道中,只能避难于经验性的方法与措施之中,是以显得步步设防,患得患失也。这种步步设防,患得患失的精神到其门弟子李斯、韩非那里,就转化为了法的强制与刑的惩治,于是,法家就产生了。尽管荀子不属于法家,但他的思想确实有走向法家的可能,实际上,他的门弟子已经走向了法家。

但荀子毕竟是一个识见正的学人,有现实的政治热情与担负,他希望通过形下的礼仪制度安排而追求善,而没有像其弟子韩非那样,把人性之恶发挥到了极致,乃至于人性之阴暗面有深切的体会。荀子固昌言性恶,但尚只是在本能的层次上言人之“饥而欲饱,寒而欲暖,劳而欲休”(《荀子·性恶》)之情。这种本能之情虽不是全善,但也不至于是大恶,只要以儒家的礼乐之教引导得当,亦是可以正视且须肯定的。“然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理而归于暴。故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。”(《荀子·性恶》)“出于辞让,合于文理,而归于治”,非不管人之饥、寒、劳也,乃以伦理之道化解饥、寒、劳而普爱世人也。此刻,性情之欲即让路于礼乐之教,这种“让”之于人类不但是必须的,且亦是可能的,尽管其途径可能是出于强制。所以,荀子的理论最终是温暖的而给人以希望的,故荀子终归是儒家而不是法家,尽管其“光亮”不够。

五、结语

荀子在战国乱世踽踽而行,辗转于齐之稷下与楚之兰陵,“三为祭酒,最为老师”,欲以“天人相分”激励人力,“人之性恶”警惕欲望,“隆礼重法”规导社会,这些都是地上的光与热。但让荀子始料未及的是,这些地上的光而热不但没有起到温暖人间、照亮世界之作用,反被其徒李斯、韩非盗之他用,“天人相分”流为君王为大,“人之性恶”流为背离亲情,“隆礼重法”流为严刑峻法。荀子所预想的和煦春光未现,人间反而进入阴冷的寒冬。须知,地上的光与热最终来自于天上的太阳,唯有太阳才是永恒的热力与光亮,且无法盗之他用。我们阅读《荀子》,必须深知荀子宗教精神之阙如,而孔孟之所以较荀子为高,被称为至圣亚圣,盖宗教精神圆满具足故也。尽管荀子仍不愧为儒学大家,但因为他拾起的只是“地上的工具”,而完全看不到“天上的光亮”,于是他总是气弱,乃至步步设防,此正见荀子之学的不足。要克服这种不足,必须上通思孟学派以达超越性,开启“天上的光亮”,接上力量之源。莱辛的这则寓言,或许给我们读《荀子》以启示:

有人问鹰:“你为什么到高空去教育你的孩子?”

鹰回答说:“如果我贴着地面去教育它们,那它们长大了,哪有勇气去接近太阳呢?”

鹰永远不可能贴地飞行,人作为具有灵觉的受造者,永远不可能对来自于天上的光照无动于衷。

责任编辑:近复

【上一篇】《德本体─德道论》出版发行

【下一篇】【李林杰】五月留记

作者文集更多

- 【张晚林】论《太极图说》消极的形而上··· 03-14

- 张晚林 著《吾道南来——儒学复兴与乡土··· 02-16

- 张晚林 著《行道者、弘教者与整治者——··· 01-14

- 【张晚林】晏子与孔子 11-24

- 【张晚林】思知人不可以不知天——论《中··· 07-24

- 【张晚林】说学问 05-13

- 【张晚林】说觉解 05-13

- 【张晚林】说悲情 05-13

- 【张晚林】说敬畏 05-13

- 【张晚林 蔡佳】儒家文明与现代化的价··· 05-11

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行