【蔡祥元】“先生移我情矣” ——追忆恩师张祥龙先生

|

蔡祥元作者简介:蔡祥元,男,西元一九七五年生,浙江衢州人,北京大学外国哲学专业博士。现任中山大学哲学系(珠海)教授,曾任山东大学儒学高等研究院教授,著有《错位与生成——德里达与维特根斯坦对意义之源的思考》等。 |

“先生移我情矣”——追忆恩师张祥龙先生

来源:作者赐稿儒家网发布

一直没法静下来去面对老师的离去,感觉还那么不真实,他的音容时常浮现出来,仿佛就在身边,好像他还在某个地方,可以随时再去拜会。从入学至今,前前后后跟随老师二十余年,蓦然回首,似乎也只是短短一瞬。

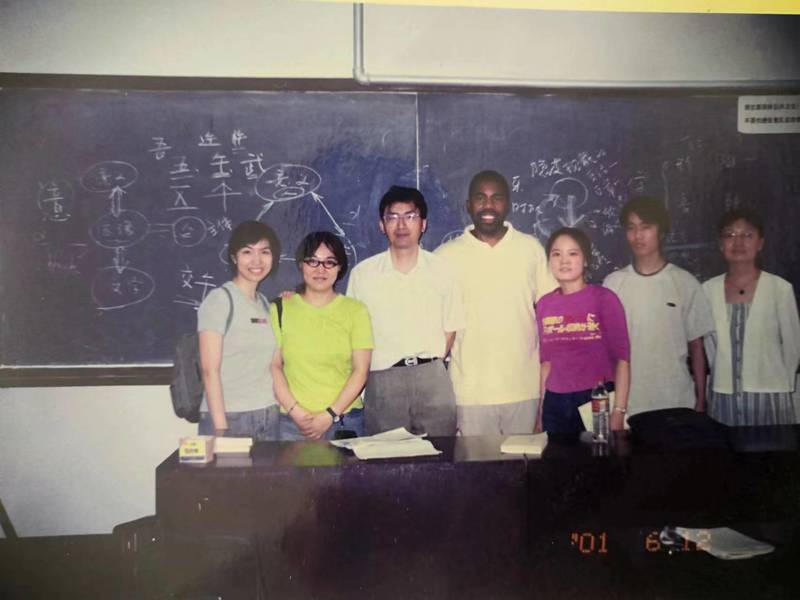

2001年作者(右二)跟几位旁听学生与张祥龙老师(左三)的合影

最初见老师是在北大静园三院的一间教室。那是2001年春天,研究生考试成绩刚公布,分数跟自己预期的出入比较大,教务李明珍老师说那你去找张祥龙老师吧,今年他阅卷,然后告诉我上课的时间和地点。那时三院没装修,印象中还有些破旧,从正门进去,沿着长廊绕一大圈才找到上课的教室。教室不大,里面坐满了学生。记不得细节了,讲的是中国哲学,视角很独特,第一次就被老师讲课的方式吸引了,那时并不知道这是现象学方法。只记得当时听得很投入,课后跟老师关于答题方面的讨论并没有怎么展开,当时好像也不怎么在意了。后来就在那个时间点一直去听老师讲课,课后时常会再跟老师做些请教,去得多了,结识了一些其他听课的学生,才发现很多都是旁听的。

考上研究生以后自然想让老师指导,但老师告知那年已经确定了一名保送的学生,而外哲所原则上一位老师只带一个学生。我有点失落,在邮件中再次表达了自己的希望,最后还是得到了老师许可。入学后赵炎师兄告诉我说,老师跟所里提出把他第二年的名额拿出来才招的我。跟随老师读研以后,最难忘的是在老化学楼227上课。教室不是很大,经常需要抢位置,过道里、有时讲台周边也有学生坐着或站着,除了选课的学生,不少都是旁听的,可能还有社会人士。大家就这么杂乱地、有点拥挤地围坐在教室各处,全神贯注地看着老师,倾听着他的讲解。老师的课有一种魔力,他并不完全把内容讲“尽”,不把知识点一条条地摆出来,而是经常结合文本,通过对字词的旁敲侧击,把问题打开,让一些看似平淡甚或熟视无睹的文本变得生趣盎然起来。这些新的视角不同于已有的观念化哲学知识,而是一种能触动你、能让你感受到却又不能完全抓住的东西。所以听课的学生都很专注,生怕错过要紧的东西。老师上课的声音整体上是平和的,没有那种慷慨激昂式的激情,但不平淡,富有节奏的变化,清晰而确凿,伴有一种他自己也投入其中的、被他自己所讲解的思想所吸引的真情。随着内容的变化,随着问题的深入,这种思想的“真情”会在他身体语言中呈现出来,大家能从他姿态上、从他眼神里看到他讲的东西确实是“真”的。不只是中国古代经典,现象学文本到老师这里也会“幻”出新的意味,甚至非哲学文本,像《红楼梦》《战争与和平》等等,一经他分析,都变得充满哲学的意谓。老师《现象学导论七讲》修订版的副标题是“从原著阐发原意”。在我看来,这里的“原意”并非作者或文本的原意,而是老师自己面对哲学文本时所激发出来的缘意,因文本之缘而生的原初之意。这种“原意”居无定所,因缘而起,能让听者跨越文本,穿越时代,与古今中外的哲人发生共情。在那些时刻,我也时常会进入一种出神状态,被老师打开的“思想世界”所吸引,教室外是高大的白杨树,斑驳的阳光穿过窗户照进教室,仿佛自己的整个生命也被穿透了。

2014年张祥龙老师在济南兴隆山打太极拳

除了上课,老师还经常带我们打太极拳。每周五的傍晚是师门的一个节日,大家会相约去未名湖旁边的红楼。开始打拳前后,老师通常会跟我们讲些有关太极拳的事。记得他说过,他的老师是杨氏太极拳正宗传人,还说他小时候一开始也不太乐意,后来打着打着就开始主动喜欢上了,每次打完以后,都有一种“手之舞之足之蹈之”的莫名轻快感。他还提到年轻时的一次太极拳之用。像是在食堂买饭,有个年轻人插队跟人起了冲突,他出面说了几句话,那个年轻人冲上来就要动手。老师说他也不知道怎么随手一借力,那个年轻人就一个踉跄差点摔出去,没敢再动手,老师说这个可能跟他打太极拳有关。老师打的是杨氏太极拳,总共有八十多式,我们刚学的时候,每次只要求我们先学几式,后来不知不觉也都全学会了。老师还让我们记诵些太极拳经和口诀,我还记得一些,“虚领顶劲,含胸拔背”,“一举动周身俱要轻灵,尤须贯串。气宜鼓荡,神宜内敛,无使有缺陷处,无使有凹凸处,无使有断续处。其根在脚,发于腿,主宰于腰,行于手指,由脚而腿而腰,总须完整一气,向前退后,乃能得机得势。”现在想来,老师的言行举止,还有他的思想,处处充满气韵,得机得势,中正平和,已经深得太极之妙。

老师喜好山林,师门每年春秋天各有一次登山活动。北京周边好多山,近的鹫峰、八大处,远的海岮,我们都去过,有的还去过不止一次。爬山的时候老师经常会跟我们分享他年轻时在自然保护区的工作经历,会给我们介绍一些植被的常识,还有他年轻时爬山的事,还特别提到跟他孩子爬泰山的事,走的是带有探险性的野路,说的极为动情。在北大读书期间,师门的登山活动很为其他同学羡慕。一起登山的不限于师兄弟,有时也会其他同学,师母也跟我们一起,有男女朋友的还会带上各自的男女朋友,人多时经常男女生各分一组,一组跟老师,一组跟师母。每次登山活动就像一次喜气洋洋的盛会。

2005年作者(左七)与张祥龙老师(右五)在植物园春游

每年中秋和元宵节,师母都会邀请大家去他家里。老师家的客厅不大,师母每次都会准备精美的点心,大家围坐在一起,有吃有笑。老师经常谈到某个话题兴致正高时,师母就会打断他,或者唱反调,让老师干着急,但也不动气,在大家的笑声中又开始了新的话题。这样一个话题接一个话题,不知不觉都会聊得很晚,最后都是怕影响老师师母休息,才很不情愿地起身离开。回寝室的路上,大家依然兴致盎然,往往还会再回味一番老师师母“互怼”的场景。老师不只是大家的思想导师,他跟师母一起还是大家的生活导师,他们对每个学生都关怀备至,在他们影响下,师兄弟之间有一种别样的亲切感。

老师于我教诲实多。我是理工科背景,从小都怕作文,刚入学那会,也不太会写论文,经老师多次修改,才逐渐领会论文写作要义。博士论文导言部分一开始就写了一两千字,轻描淡写地暗示了下文中的主题,老师看后严正地对我说,导言就像门面,评审的老师最仔细看的就是导言,他们不可能像他这样从头到尾把论文看一遍,到里面去寻找论文的价值,一定要在前面把自己的主要观点说出来。之后我又写了一版扩充版的导言,写了两三万字。老师看后又很急切地批评说,导言是引导性的,不需要把论证的细节都展示出来,这个写的太具体了。中间老师又做了一些很生动的指引, 还记得一些片段,比如,要直抒胸臆,不要太绕,又不能太直,要“东露一鳞,西露一爪”,要留于余地等等。当时我隐隐约约感受到了老师要表达的东西,也知道了导论和正文的区别,但当时我也知道,这是一种很高的境界,我还不能完全驾驭。

一开始就对老师用现象学解读中国哲学的做法很有感觉。但我博士论文写的是纯西学的,有关德里达与维特根斯坦的思想比较,本来最后一部分计划再跟老庄语言观做个比较,因为时间问题这部分内容并没有展开。2010年毕业来山大工作,12年底原来所在的文史哲研究院扩充合并为儒学高等研究院,让我有了更多做中国哲学方面的机会。差不多同一年老师从北大退休,山大哲社学院聘他来做一级教授,让我更有机缘从事现象学与中国哲学的会通研究。之后好多年主要的研究精力都放在这方面,近几年围绕感通问题,断断续续完成一本书稿。这是受老师思想直接启发而来的,也把它视作交给老师的一份答卷。2020年底完成书稿整理,联系出版前发给老师,希望他写个序言,因为前些年老师做了一个小手术,刚恢复过来,所以我希望他简单写下就行,不要太费心思。书稿有三十多万字,老师用寒假时间不仅给写了序言,而且书稿大部分内容都看了一遍,并提供了不少修订意见,包括打印错误,让我很是愧疚。这个书稿只是我以后研究的一个引论,一直想着这方面还可以再得到老师的引导和指点,没想到成了跟老师最后的思想互动。

在老师最后时刻,我托老师公子泰苏给他发了一个留言,其中一段文字表达了我自己这几年跟老师有关的思想感受:“经历这些事,也可能年纪大了,慢慢地回过头去对哲学又有了些新的体会,尤其对您早期提出的终极实在、意义机制、时机化等等,近两年它们不断地在我脑子里出现,结合这些经历,对它们又有了新的理解。最近的一篇文章就把您的意义机制说法提取出来,作为现象学的基本原则,以推进经典现象学家的观点,可以赋予现象学更大的解释空间。终极实在,尤其是终极跟边缘的关系,也是一再地触动我,不仅仅是理论上的,还有来自生活本身的。发现自己的这些体会,包括来自生活的感触,都能在您的文章里找到呼应。所以,我一直很庆幸,虽然早年考研走了很多弯路,耽误了好几年时间,但是因为遇到您,让我很快找到了思想乃至人生的方向。我这几年的思考和写作,感觉都是在消化、在回应您的思考。”

受老师影响的不只是我,不只是他的弟子,还有很多听过他课的学生,以及很多学界同仁乃至不少社会人士。人们常说人无完人,但跟老师接触过的人,即使不同意他思想,但在为人方面,还没有听到对他有非议的。他离世以后,那么多人用诗文来表达对他的悼念之情,追溯对他人格和思想魅力的感受,再次见证了他思想与人格的纯粹。老师思想的开显力与创造力,他对中国思想文化的影响,还没有完全呈现出来。在未来,回过头来我们或许会更好发现他对中国学术的独特贡献。他不仅重溯了儒家的思想道统,在这方面接续并推进了现代新儒家的工作,更深刻地推动在现代哲学视野下对儒家哲理的重构;而且在道家、释家、兵家等方面也都给出了富有思想新意的阐释,为后学提供了方向。可以说,他用自己的思想和生命实践重新“激活”了中国哲学的智慧,也在真正意义上实现了中西哲学的会通。

北京追悼会回来以后在宾馆隔离,给学生上网课时讲中国古代哲学的认识论问题。讲到最后涉及象思维的讨论时,我引老师下面这段话作为课程的结束:“通过象,你似乎并不知道什么,但总知道得更多更深。每次触到象,你就开始知道了,就像触发了一个泉源,它让你进入一个幻象叠出的世界,让你越爱越深,越恨越烈。因为这由象生出的爱总能同时爱这个爱,不断地补上它的缺失而更新它;而恨也总能在它的象中找到不断去恨的根据,所以象是上瘾的、成癖的,因为它隐避而又让人种下病根,就像这些汉字之象影射着的。”本来准备念完就下课了,但几次中断,无法读下去。《世说新语》记载周子居语录说“吾时月不见黄叔度,则鄙吝之心已复生矣”。在老师身边的这些年让我知道,此言非虚,人间确实有黄叔度这样的人物,你在他身边,听他说话,就能受他感染,被他转化。老师乘鹤西去,世间少了一个可以让我、也让很多好学之人可以成癖上瘾的“泉源”。

今日北大哲学系为老师开追思会,因为珠海疫情未能成行,只能以此遥寄追思与感念!

2022年7月27日

不肖弟子祥元 再拜

【上一篇】【赵敦华】祥龙之道

【下一篇】【孙汉生】儒者严复的文化自信

作者文集更多

- 【蔡祥元】中西哲学的始点与道路之辨——··· 10-22

- 【蔡祥元】唐君毅的感通玄学 08-26

- 【蔡祥元】“先生移我情矣” ——追忆恩师··· 07-30

- 【蔡祥元】悼念张祥龙老师 06-14

- 【蔡祥元】从内在超越到感通——从牟宗三··· 10-08

- 【蔡祥元】冯友兰境界论之得失 07-20

- 【蔡祥元】感通成象与中国古代哲学的认··· 05-08

- 【蔡祥元】感通与解味 04-12

- 【蔡祥元】感通与同情——对恻隐本质的现··· 06-02

- 【蔡祥元】易象的现象学阐释 03-16

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行