【张晓华】终极处的领会——再思张祥龙老师的“哲学概论”通选课

终极处的领会——再思张祥龙老师的“哲学概论”通选课

作者: 张晓华(2006届博士)

来源:「外国哲学研究」公众号

时间:西元2022年8月2日

看到已出版的《中西印哲学导论》,我的思绪不由回到二十年前张老师第一次开设“哲学概论”通选课的情景。2002年9月初,刚入学的我和另外两位同门担任这门课的助教。《中西印哲学导论》与“哲学概论”课程的关系,张师在书中已有介绍;而对课程的教学理念、教学内容和方法、教学过程和环节设计、考核方式等问题,在《什么是生成学术能力的教学结构——“哲学概论”基础课教学的几点体会》一文中有详尽介绍,如其中强调的:“出于我的知识背景,正像前面已经提到的,我选择了西方、古印度和古中国这三大哲学传统,以及有关的原始著作。……我发现,这样一个格局很有利于展示哲学的特点,也就是那样一种既不同于自然科学,又不同于宗教和文学艺术的思想努力,它要去解答终极问题或边缘问题。要真切理解这样一种学术的特性,就要求学习过程中的质的丰富性或某种不连续性、断裂性,也就是意识到不同倾向的哲理传统各有长处,在处理边缘问题时,谁也不能独霸真理,但又总有终极意义上的真理可言,不止是相对主义。”(《中国大学教学》2009年第4期,第7页)本文不围绕课程本身展开,而是描述个人记忆中存在的老师授课过程中的一些鲜活印象。有些记忆不会被时间尘封,反而会历久弥新,在心中不断涌发出新的意义。

这门课程当时是向全校大一新生开放的通选课,开学第一周2002年9月5日在理教121教室选课登记(当时还没有网络选课系统),第2-17周每周四11-12节(晚7:10-9:00)在第一教学楼201教室授课(我保留着当时的教学大纲,故而比较精确)。老师非常重视这门课程,如他在论文中所说,“就我所知,中美大学中还极少有这样以读解原著为主的哲学概论课,原因可能各种各样,但一个主要原因可能是怕学生们跟不上,以至败了学习哲学的胃口。”(《中国大学教学》2009年第4期,第7页)为了保证这种开创性的教学和思想实验的效果,他投入了很多时间悉心准备,还精心挑选了课程需要的原著资料并复印出来,形成《“哲学概论”课教学资料》(上)、(下)共556页,让助教交给教材科复印,选课的学生人手一份。开学后又补充了一些需要学生阅读的附加资料,有60多页,不想麻烦教材科,让助教找校内复印社印好装订发给学生,用的自己的科研经费。当然,后来在北京大学、山东大学、中山大学继续开设这门课的过程中,教学资料又不断地完善,精益求精。

《教学资料》(上)中的材料选自中华书局出版的中国社科院哲学所中哲研究室编《中国哲学史资料选辑》,都是竖排的;《教学资料》(下)中的材料选自中华书局出版的北京大学哲学系中哲教研室编《中国哲学史教学资料选辑》、商务印书馆出版的《西方古典哲学原著选辑》等等,都是横排的。竖排的应该右侧装订,但我们工作不细致,没有给教材科说明情况,印刷厂工人最后都是按照横排的习惯左侧装订的,发给学生时才发现问题。虽然对内容没有影响,但翻页阅读时不太方便,但因此让印刷厂重新装订也来不及。我们感觉把事情办糟了很愧疚,老师反而安慰我们,说一开始都没经验,下次开课再印资料就不会出这种问题了。第一次课他介绍课程情况后,还专门给同学们解释了这个装订问题,但说是因为自己没有给助教交待清楚造成的,同学们阅读时可能有些不习惯,但不影响学习内容。我强烈感受到老师一以贯之的对学生的父母之心、宽厚之心。

学生选课后,记得通知他们在第二周的周一还是周二中午去图书馆旧馆西头一楼的教材科门口领《教学资料》,我们提前把资料取出来等他们,少数有课或没时间来的周四上课前在教室领。初秋的北京天高云淡、阳光明澈,周围空气中散发着淡淡的花草清香。北大校园一如既往地因学生开学而充满活力同时又不失肃穆。有些同学领了资料没有走,围着助教咨询;有的在旁边轻声说笑,洋溢着一片青春气息。我问周围同学为什么选这门课,有的说中学接触过哲学,感兴趣;有的说听学长推荐老师讲课特别好;有个女生说:“因为感觉哲学好神秘呀!”同学们的眼睛里都闪耀着光芒。有同学现在回想起那段时光,说因为有先生这样的思想者,在记忆中校园都是金色的。

周四晚上第一堂课,老师从哲学和生存以及一些边缘性问题的关系讲起,谈到了中西印哲学观的异同,给出了他对哲学的一个描述性的说法:“哲学是对边缘问题做合理探讨的学问”(这是当时课上的说法,可能和现在《中西印哲学导论》中的表述不完全一样)。我当时连现象学的门都不知道在哪儿,所以对“边缘性”只能从一般的“交叉性”、“关联性”、“远离现实的形而上”之类意义上理解。后来才越来越深切地感受到,人生中的边缘状态,诸如被异化、排斥、压制、挫败、病痛、苦难、不幸直至“致死的疾病”、生死关头等往往蕴含着真正的终极性。如果不甘被绝望的深渊吞噬,人生的终极意义和人性的奥秘可能会在某个时刻对你敞开。

至今印象深刻的是整堂课我和选课的本科生一样被老师的讲授深深吸引住了,感觉他为我们打开了那扇通往奇妙的哲学世界的门。虽然我本科硕士都是哲学专业,但和北大哲学系毕业的同学不同,我的西哲基础最差。八十年代席卷全国的气功热周易热让当时上初中的我对玄学产生了兴趣。在济南读大学期间热衷于打拳练功读古书,还跟文化反吹大陆的读经风背了几个月《四书》,后来实在受不了那种书橱式的死记硬背作罢。而且赶上《郭店楚简》出土,我感到以后如果研究中哲风险不小,万一隔些年再出土些新文物,自己的努力就一江春水向东流了。而我的玄学脑筋缺乏逻辑,西哲尤其是现代哲学的书读不懂。当时看到《现象学的观念》中译本很薄就拿来看了几遍,觉得都是近代哲学的概念,就是不理解讲的什么。横竖想不通怎么能从桌子上一张红色吸墨纸直观到“红”的本质,都有点鲁迅笔下的狂人读历史书的感觉了。读《存在与时间》更是云山雾罩、不知所云。所以本科毕业后跟随最敬重的何老师读马哲硕士。何老师自学成才,中西学养都很深,尤其重视培养学生从西方近代哲学出发正确理解马克思的哲学,同时借鉴现象学、解释学、语言哲学的方法创造性地解释马克思的思想,所以还是绕不过西哲。学习过程中很多困惑何老师都会耐心细致地给我讲解,当时感觉“对对对,是这样”,但换一个语境又迷糊了,结果马哲西哲都没学明白。何老师对我寄以厚望,手把手地悉心指导。当时我写东西速度快,不仔细看也中规中矩,发表了几篇论文。有一篇何老师带我发表的关于社会理论的文章后来被《新华文摘》部分转载,其他老师同学觉得我研一就能上《新华文摘》,虽然是第二作者那也很厉害。我不得不一次次解释:转载的那部分没有一个字是我写的,就是我承担的前面理论史部分的资料大多也是何老师给我的,我补充了一点新的,调整了一下文字而已。后来写简历或填表时,这个成果我也不好意思写了,因为自己清楚虽然可以写文章、考研考博得高分,但是一些基本的哲学概念和观点我其实不理解确切含义是什么。写到这里我不由想起当年博士开题前,张老师和我谈了两次,觉得我对现象学的一些基本问题还没搞清楚,不由得有些着急,担心我能不能过关。我一看也慌神了,后来赶紧把开题报告送到老师办公室请他修改。没想到老师看到我形式上很规范详细的列到三级标题的提纲,以及选题依据、意义、研究现状、创新点、参考文献之类的写了十多页,忍不住笑出声来,说:“还真像你自己说的,问题没搞清楚,写出东西来还像模像样的。”当时感觉老师如释重负,那可真的是为学生担心啊!后来老师又认真地把开题报告给我完善修改,指导我读哪方面文献,先解决哪些重要问题,后来的开题、写作到答辩还算顺利(除了毕业前失眠脑子不清楚,博士论文送外审后又发现一些不该犯的文字错误,懊悔得小病几天)。当时的印象一直生动地存在我心里,有时想起来自己也忍不住想笑,因为确实不清楚当时大脑怎么运作的,莫名其妙地能写出一些东西,说给别人也不相信。不过搞不清问题始终是心里的一根刺,让我寝食难安。至今一直如此,可能和INFJ人格有关吧。当时我所在学校没有哲学博士点,我也没考其它学校的。后来也放弃了在校办的工作,调回老家一所高校准备了两年,很幸运地考取了老师的博士生。入学时心里压力也很大,清楚自己也就应付考试的那点西哲史知识,其实连现象学的“现象”是什么意思也不明白。当时觉得博士三年是不可能毕业得了,再多读三年等于把西哲硕士补上能毕业就不错了。

而老师课堂的引发使我头脑中杂乱的中西哲学各种概念和知识开始逐渐清晰一些,意识到概念之间的结构性关联以及概念与实际生活经验的内在关系。以往从未想到,在哲学史中往往被一笔带过的被看作萌芽阶段的希腊早期哲学中蕴含着这么丰富的思想内容,希腊数学的思维方式对哲学的意义发生机制和概念语言具有如此重要的影响,以及“本原”和“自然”、“1”与“存在”的含义及其关系等等问题。很多我当时听了也没有消化,后来利用整理老师讲课录音的机会反复地听才慢慢地理解。当然本科生的感受更加直接和强烈,大家都聚精会神地听讲和思考,没有一般通选课的交头接耳、我行我素,大教室里偶尔一支笔落地的声音都能听得清楚。课后大家的反馈也都是感受到哲学直接动人的活生生的魅力和启发力。当时我也考虑老师授课的魔力从何而来呢?因为它并未随着开学季过后学生的新鲜度降低而减退,反而随着后面认识论、伦理学、政治哲学等问题的展开,引发学生对自身、对生活和社会的反思而愈来愈有吸引力。老师除了能把“学习悖论”、“我思故我在”等命题、经验论、怀疑论、先验论、唯理论、中观、瑜伽等观点与方法、中西印种种伦理学、政治学理念以一种生动直观的方式准确地呈现给学生,还以一种意想不到的方式阐发出诸如《红楼梦》、《桃花源记》、《象棋的故事》、阿米什人、现代的一些诗歌、小说、音乐、电影里面深刻的哲理意蕴,使同学们在一张一弛中不断被引向对终极问题的领会。我记得老师在课程开始的时候讲过:歌德说理论是灰色的,黑格尔把哲学看作黄昏起飞的猫头鹰,其实“理论”一词在古希腊那里并不是干巴巴的,而是意味着热情动人的沉思,后来西方哲学的变化使这种热情的东西逐渐消褪了。他现在给与学生的不就是希腊式原本的热情而动人的沉思吗?老师自谦,把哲学概论课程成功很大程度上归于北大学生的优秀——“毕竟是北大的本科生!不然 我也不知会发生什么。”(《中国大学教学》2009年第4期,第5页)班里确实汇集着中国最聪明最优秀的学生,很多年龄只有十五六岁。开学头两周我看见一个十几岁的女孩出入教室,背着小书包,戴着眼睛梳着两个麻花辫,但目光很锐利。我以为是跟着家长来旁听的,第三周她来报名参加课堂试讲才知道是生命科学院的学生,后来在网上还看到她的报道,记得只有十二或十三岁,还是某省的高考状元。优秀学生也是双刃剑,他们同时是最挑剔、眼光最高、最难满足的学生。后来证明,这些学生也是学习最投入、研讨最积极、期末成绩最好的学生。老师后来在山东大学、中山大学开设这门课程的效果也证明,课程的成功绝对是来自老师原创性的教学理念、高超的方法、深厚学养和人格魅力。他不着痕迹地运用现象学的方法,引导学生所朝向的事情本身,一个是伟大哲学家们的著作文本,另一个是对人生与世界根本问题的原发思考。他的教学设计形成一个强大的意义构成机制,如同苏格拉底神奇的“助产术”,可以把任何一个平凡无奇毫无哲学基础的学生内在的对终极问题的好奇启发出来,把他们引入“学习悖论”所讲的知与未知之间的学习状态,被原发的、新奇的哲学问题和相关的卓越探讨所吸引,在与伟大哲学心灵的对话中自己去寻找解决终极问题的途径,如老师所说:“把他们带入真实的野地,甚至是原始森林、横断山脉,其中有断崖、裂谷、激流、野兽和各种危险。不突破学生那些从小学开始逐渐养成的‘习惯性的学习自我’,逼他们对一个深奥巨大的而又是精彩迭出的陌生学术世界敞开年轻的心灵,就不会产生出或振荡出纯真、新鲜和充满边缘感的学习经历,开凿出那能够不断涌流的自学源头。我相信,我们的学生特别需要激发,而不是规范指导。”(《中国大学教学》2009年第4期,第5页)

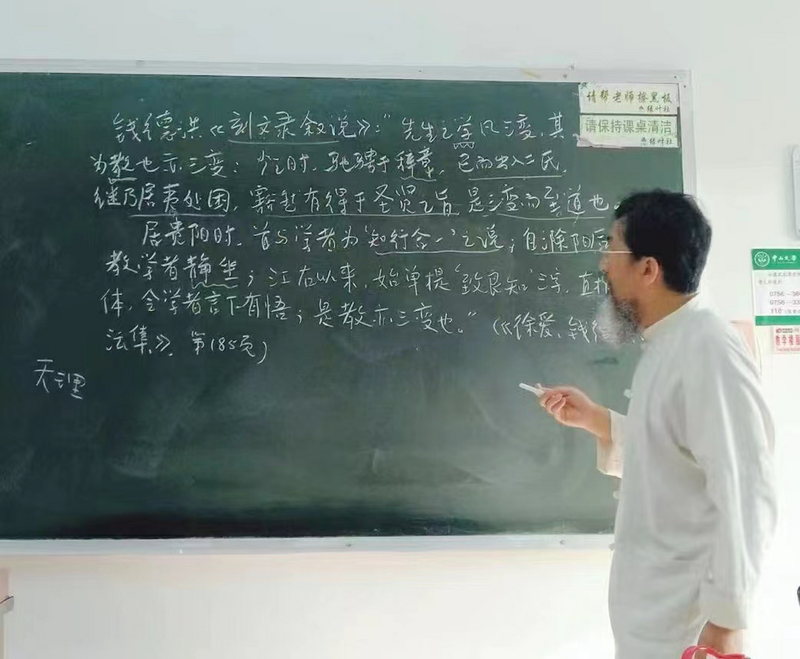

老师在讲哲学的过程中从不通过渲染背景知识和哲学家逸闻趣事、联系现实热点、增加提问互动之类我们青年教师常用的方法吸引学生的专注力,也没有用过PPT、视频放映之类,只是讲授和板书。经常有他在进一步备课时新拣选的、《教学资料》上没有收录的材料,课前让助教中板书好的(不是我)抄到黑板上。有时内容多,把两面黑板都抄满了,老师已讲了小半节课了才抄完,后面正好用上。老师自己的讲稿也是手写在16开的大稿纸上,除了回复邮件、查资料用电脑,他写作和备课时习惯手写。2010年我们整理儒家哲学史课程录音时,他还复印了厚厚的手写讲稿让我们用。老师的授课全程实际是在投入地描述和呈现最纯粹的哲理思想现象,食指晚年在诗友会朗诵自己的《相信未来》的那种状态、赵已然弹唱使自己永远活在80年代的民谣的那种状态有些类似。我想这就是哲人、诗人、歌者存在的状态吧。后来看到老师的文艺现象学分析中提到:托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、普希金这种伟大的文学家在创作时能够“向实际生活经验完全开放”,“没有(或尽量摆脱)理论-习惯的框架构筑的信念”,不依从习惯的思维方式,而是能够沉浸到意蕴构造之中,“倾向于将自我融入生活之流,在关键时候甚至丧失自我而依深层的意流而行为、而感受, ……把对象当作原现象,也就是还处于意义和时间的晕圈之中、散发着自身韵味的现象场来感知。……他们以近乎‘晕流’式的或发生现象学式的方式展示出超对象的原现象——真正在历史和人生的底层运作的混蒙伟力。”(复旦学术报告:《托尔斯泰<战争与和平>的深邃美感》)老师上课时就有这种构造使意向性可能的“意识晕流”和“权能场”的魔力,像磁石一样使同学们聚精会神。

现在记不清校内选课的有多少学生,好像二百多一些。开始三百人教室还有空余,但每周可见教室越来越挤,后来没座位了,有些人站在墙边或坐在过道阶梯上听。因为新生选课有盲目性,不少当时没选课的听同学介绍后也来旁听;也有外校学生耳闻前来旁听,我就在课堂遇到过几位在人民大学、清华大学等校读博的校友;还有一些社会上的哲学爱好者来旁听,有的留着五绺长髯,有的身着汉服,还有退休的老年人戴着花镜认真记笔记。他们都是老师的忠实拥趸,研究生课程也去听,经常把外哲所的会议室挤得满满的,有人站在门外走廊里听。老师一直持兼容并包的态度,从未限制外人旁听,而且以平等心对他们耐心答疑指导,其中不少人对现象学和哲学有了终生的兴趣,有些也成长为优秀学者,也有现在和我在同一所高校任教的。临近期末,我还遇到有基督徒和清真寺青年阿訇慕名来听课,经过交流了解到他们和老一代德尔图良式的信仰方式不同,想为自己的信仰追寻更根本的依据。他们说老师讲的哲理对更好地理解自己的信仰以及宗教精神、宗教宽容有很大的帮助。我觉得他们比那些想把原本人文化成的儒家思想折腾成原教旨主义的人强多了。因为老师给我们讲过荷尔德林的诗“神圣者就是我的词语,因为自然本身,比季节更古老,并且逾越东西方的诸神。自然现在已随武器之音苏醒,而从天穹高处直抵幽幽深渊,遵循牢不可破的法则……”

如今回想起来,老师的讲授中还有一个自己以前忽视的重要环节,就是在课程内容终结之际又回到了课程开头讲过的黑格尔的哲学观:“当哲学把它的灰色绘成灰色的时候,这一生活形态就变老了。对灰色绘成灰色,不能使生活形态变得年轻,而只能作为认识对象。密纳发的猫头鹰要等到黄昏到来,才会起飞。”(《法哲学原理》,商务印书馆1961年版,第14页)老师批评这种灰色的哲学观是把哲学完全概念化、实体化所导致的,而他认为真正的哲学应使人年轻。他给我们读了梭罗写的:“每个早晨的降临都是一次令人愉快的邀请,使我的生活变得和大自然本身同样朴素,也可以说,同样纯洁无暇。我始终像希腊人那样,是曙光女神的真诚的崇拜者。我很早起床,随即跑到湖里洗澡;这是一种宗教仪式,也是我所做的最称心的事情之一。据说[中国古代]成汤王的浴盆上刻有大意如下的文字:‘苟日新,日日新,又日新。’我能理解个中道理。黎明带回了英雄时代。”(《瓦尔登湖》,上海译文出版社1997年版,第82页)最后以给同学们的饱含期望的寄语结束了课程:“我希望所讲的哲学对你们而言能够是像梭罗说的‘清晨的降临’,或者在你们的未来生活中,能够成为那带回了英雄时代、青春时代的曙光灿烂的黎明。”我当时真地感觉内心充满了光明,相信在场的同学都有这种感受。也是听了这次课后才知道西方也有像庄子那样充满生机的思想家,去找梭罗的书细读。当时没有考虑老师为什么以并不被看作典型哲学家的梭罗结尾,可能因为我自己对梭罗太认同了吧。后来了解到老师在山东大学、中山大学的课程也是如此安排,随着自己对老师的现象学时间观理解的深入,才意识到老师的教学内容设计有其深意,体现了他自己的哲学思想成熟后一以贯之的对于原发时间(时晕)的直观领会和结构化表达,“此阴阳化的时间晕流乃意义、意识、存在的根源,是不离人生的活太极、真太极,由此而思,才能看到至情(亲情、爱情、友情)中如何有至理,情势、冲气、权能域、潜意识如何经由‘纯象’或‘时势’而再应机地‘坍缩’为各种‘对象’。”(《<张祥龙文集>总序》,商务印书馆2022年版)在一曲终了之际,引领学生重新回到起初提出的“什么是哲学”这个根本问题,如同交响乐再现部的回旋曲式,指引学生用自己一学期所学所知再思这个边缘性终极性的问题,去领悟哲学的真谛,像老师经常教我们的:要“复”见天地之心。

老师对梭罗思想的欣赏如同对老庄的契合,皆出于他亲近自然、本爱丘山的天性。老师也提到:在北大哲学系毕业后,一心想搞自然保护,除了受庄子影响外,也确有追求思想内在的生命和朝向未来的隐义。留学第一门课的教材中有《瓦尔登湖》,让他从此倾心于梭罗这位自然的情圣。(《<张祥龙文集>总序》)而此后他对梭罗思想的喜爱终其一生,师母在师门组织的追思会上提到:近几年她和老师有在喜马拉雅上听书的习惯,老师生病后最后听的一本书是梭罗的《瓦尔登湖》,尽管之前都读过,仍然很被打动。师母说老师无疑是一个自然主义者,他不喜欢热闹,喜欢对花草树木说话,也喜欢与小动物说话,正是这份童心,这种纯真纯粹,才让他对学术对精神境界不断探索追求,也是他自己人格不断完善的起源。这应该也是对老师有所了解的人们的共识,正因为老师有这种赤子之心、童心与真心,才使他的为学为人与众不同。

师母还说到老师酷爱爬山,从泰苏初中开始,便带他爬遍了北京周围所有的高山;也带他骑车远行,无论三伏天还是下雪天,骑得远了,就在老乡家住一晚第二天再骑回来。现在回想起来,这些过程对泰苏的成长是非常重要的。的确,老师不喜应酬、不沾烟酒,能放松的时候也就是爬山、打太极拳、在北大校园散步。招研究生后他和师母经常带着学生爬山,还用他在北京环保局工作时进山考察获得的经验教我们多识鸟兽草木之名。老师带我们去过海坨山、鹫峰等地以后,我们才知道原来还有比经常宣传的名山更幽深险峻的妙境。老师说过他曾给自己起过名为“草山”的号,我的印象里对外很少用。山不必说,老师欣赏草的原因应如古哲那样“取其生生意”。我博士毕业工作之初,因妻子在老家工作,孩子刚一岁,自己睡眠不好又疲于奔波,心情郁闷。老师和师母听其他同学说起后很挂念我,老师专门给我发邮件,鼓励我“一定要有韧性,有野草般的生机!”后来告诉我每周五课后还带学生们打太极拳,如果我有时间可以过去散散心,那是2008年春季学期,我就每周五过去。那时练拳地点已由未名湖边转到了西门里面东北侧蔚秀园一隅的小池塘边,当时还未整饬,草木丛生、杂花生树但非常僻静。正值阳春三月,老师周五下午有一门关于“孔子的礼乐人生与哲理”的研究生课,下课后他会先带一些感兴趣的同学在校园里找《诗经》上提及的野生草木。如有所获会很喜悦,小心地摘片草叶放到专备的标本夹里。记得五月份一次练拳前老师和我谈心时指着地里茂盛的杂草说:野草不管被抛到什么样的环境里,都会想办法扎下根活下去,看见它们就能感受到那种顽强的生命力。老师曾在那个跌宕起伏的年代历经磨难而始终自强不息,他喜欢的野草精神应该和鲁迅笔下、梵高画中所表现的神韵相似吧。仁者乐山智者爱水,而老师兼具儒者的弘毅重威和道家的灵秀超然,又接受现代科学、逻辑、现象学研究的严格训练,多种因缘和合成就了旷世奇才。

张老师在北京大学授课

张老师在山东大学授课

图片张老师在中山大学(珠海)授课

每次“哲学概论”课堂上同学们都如醍醐灌顶,而下课后,许多意犹未尽的学生把老师团团围住提问题。开始我们没注意控制时间,都到十点保洁阿姨来打扫教室熄灯催着离开才结束。后来我们就二十分钟左右去解围,许多学生还浩浩荡荡地跟着老师谈一路一直到外哲所楼下。那年冬天雪特别多、特别大。12月中旬一次课,窗外下着大雪,老师讲到政治哲学部分,他指出:人类的政治哲学思想往往是在政治现实使人绝望,需要梦想和理想给人带来希望之光时产生的,因此,我们应该相信未来,就像诗人食指所说:“如果得不到一点温暖的阳光,又如何去迎送生命中绚烂的潮汐?”他给学生们朗诵了《相信未来》,“当蜘蛛网无情地查封了我的炉台,当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀,我依然固执地铺平失望的灰烬,用美丽的雪花写下:相信未来!……” 绝大多数同学在此之前对食指和他的诗是一无所知的,但当时都被深深震撼了。此情此景不禁使人想起特拉克尔的《冬夜》,“窗外的雪花轻轻拂扬,晚祷的钟声悠悠鸣响,屋子已安排完好,餐桌上为众人备下盛筵。只有少数漫游者,从幽暗路径迈向大门。……”下课后,雪不知什么时候停了,同学们跟随老师踏着厚厚的雪来到外哲所楼下又交流起来。老师谈到上周末他去大兴安岭附近(记不清是哪个县城还是农村)参加一所传统文化义学的开学仪式。当时我们觉得东北山区零下二三十度严寒,路途交通不便,往返时间紧张疲劳,是不是必须去?或者我们学生陪他去。老师说这是民间为复兴民族文化做的实事,再困难也要去支持,而且那边有人在火车站等着接他,不用我们陪。他给我们讲起在大兴安岭的原始森林里,月光如水,蹚着齐膝深的积雪,感受到的大自然那种深远广袤的静谧。同学们围在旁边倾听,四周一片寂静,偶有积雪从树上滑落的声音和夜鸟的啼鸣,大家心中恍惚若有所悟。

当然仅靠课后答疑时间是远远不够的,为此老师公布了他的电子邮箱,还让助教又申请了一个课程邮箱,学生可以直接给老师发邮件问问题,也可以在课程邮箱中讨论学习体会。老师每次课讲新内容前都会把上周汇总的比较集中的问题给同学们解答,也单独回复了很多同学的疑问,而且每一封问答通信同时放到课程邮箱中使所有同学都可以看到。这样也深化了同学们对所学内容的理解,提高了效率。现在有些选过课的同学还保留着和老师的往来邮件。

尽管从道理上都说学习过程最重要,不要太在意成绩之类的,但在高校任教的我们都知道,成绩直接关系到学生的奖学金、保研、求职、出国等很多切身利益,其实是绝大部分学生最看重的。每到期末提交成绩前后都是各高校老师们最头疼的时间,会不断有学生因为不满意考试分数找老师商榷,哭鼻子抹泪乃至寻死觅活的都有。老师对此有充分的考虑,秉持贯彻始终的公正、公开、严谨、理性原则,在课程大纲里对考核已经有周详科学的设计和说明:学习过程中写两篇论文,第一篇论文与课堂试讲可以自选一项,成绩占比20%;第二篇论文40%;期末考试40%。论文形式的、选题范围的和谋篇布局方面的基本要求和要领大纲里都有详细解释。课堂试讲由于要占用教学时间,每周一般安排一组,根据报名先后和选题是否重复有名额限制,有些没入选的女生还找助教哭鼻子。试讲时阐述基本思路与要点15-20分钟,正面回答老师与同学们的问题10-15分钟,如果自己有问题也可以当堂提出。因为要面对老师和如此多的天之骄子的考验,每组都尽心竭力地准备,同学们的提问也都很尖锐,讨论气氛热烈,我们助教为保证老师后面讲授的时间每次都严格掐表。老师根据试讲和答疑的质量评分,相当于第一篇论文的分数。而如果试讲同学不满意自己的分数或出于其它考虑,也可以再写第一篇论文,最后取二者中较高的分数。从中可见老师为学生考虑得多么细致、人性化。

老师对第一篇论文限制1000字以内,第二篇3000字以内,是为了激励学生真正地用自己的话语表达自己的所思所悟,避免不必要和盲目的引证,尽量做到“无一字多余”。这与流行的让学生紧盯核心期刊规则写作发文的要求相反,培养学生独立思考与自由表达的能力。当然北大学生也很出色,有不少作业写得很好,老师看了也高兴,有时为一篇论文写的评语比原文篇幅还多。精彩之处不吝赞语,可改进处也直言不讳,并给出总体性的写作指导,如老师总结的:“就是要在这个地方和时机,也就是学生倾注了许多努力、关注和期待的滚烫之处(孔夫子讲的“愤”、“悱”之处,见《论语》7.8)来指导他或她,才最有效。这时你心目中‘什么是一篇出色的(或偏失的)学术论文?’‘如何写好学术论文?’的观念和经验,才能有效地传递给学生,这时他或她才能在一个更高的层次上感受到你的公正,和你对他们的关爱。……这种良性的横向比较(相比于老师的纵向指导),对于建构他们的学术意识也有比较强的效应。总之,要让学生们尽量鲜明、有对比直感地意识到,什么是一篇会得‘优’的论文,什么是好的学术工作,什么是应该遵守的学术规范,这样他们才会在未来的长期学习中以或显或隐的方式追求它、深化它。如果一开始就达不到这种意识,以为好的学术只是(像名师那样)讲得精彩,或能够应对考试,或以为混一混也能通过,那对他们的耽误就是巨大的。我从自己学习和研究的经历中深知,能写出优秀的学术论文,既是基本功,又是最重要的学术能力之一。对于文科来讲尤其如此。”(《中国大学教学》2009年第4期,第6页)我当时想:选老师课的本科生该有多幸运啊,多少学校和专业的博士生也没有这种待遇。对这些本科生而言这样的指导肯定会使他们受益终生,特别是以后有志于学术研究的人。

批阅这么多学生的论文和期末试卷是项大工程,第一次作业10月中旬批阅,第二次11月下旬批阅。老师需要组织门下有时间的所有硕士博士参与,否则依他严谨负责的态度是不可能在提交成绩的期限内完成的。老师从未因私事占用学生时间,师母在老师的追思会上说到她喜欢去北大听讲座,很多讲座人特别多,晚去一会儿就没有座位了。老师担心她辛苦,经常提前去给她占座位,有时在办讲座的教室上一节还没下课的时候就去,等学生刚走就把座位占上。我们还是第一次听师母说起,即使这种小事老师和师母也从未让学生代劳过;相反,老师还牺牲自己的休息时间给我们开现象学原著的读书班和学德语的小组(还给我们起了一个“复社”的名称,启发我们学外语不能仅靠机械重复,而应温故知新以复见天地之心);教我们打杨氏太极拳老架,给我们讲解王宗岳的《太极拳论》;经常和师母一起带我们爬山踏青风乎舞雩。现在让我们参与这些教学环节也是大有裨益,起码我毕业任教后没有因学生成绩问题发过愁,也没有为此和学生发生过争执纠纷,因为照搬了老师的程序(当然内容是大大地简化了,因为课程性质不同)。老师找周六日时间和我们一起在外哲所会议室批改论文,往往要到周日晚上才能完成。他给我们说过:你在他们论文上批的每一个字,可能都是你这一生所写文字中,被最热心地阅读、揣摩,并最有效果的!我们也认真对待这项工作,反复考量,如果发现自己感觉特别好或特别差的,必须先交老师过目才能给优或劣的成绩。记得第二篇论文批阅过程中,有助教怀疑有一篇的部分内容有抄袭,交给老师看后确定了。老师让我们联系了这个同学,一位戴眼镜的男生,下周的一个下午带他到外哲所办公室,老师和他谈了很长时间。后来告诉我们这个同学承认有抄袭,也认识到问题的严重性,表示以后永远不会再犯类似错误。出于对学生前途的考虑,老师说不按不诚信行为记录,但这项作业成绩要记零。这位同学通过教训知道了什么是必须遵守的学术规范,以后应该会知耻后勇。

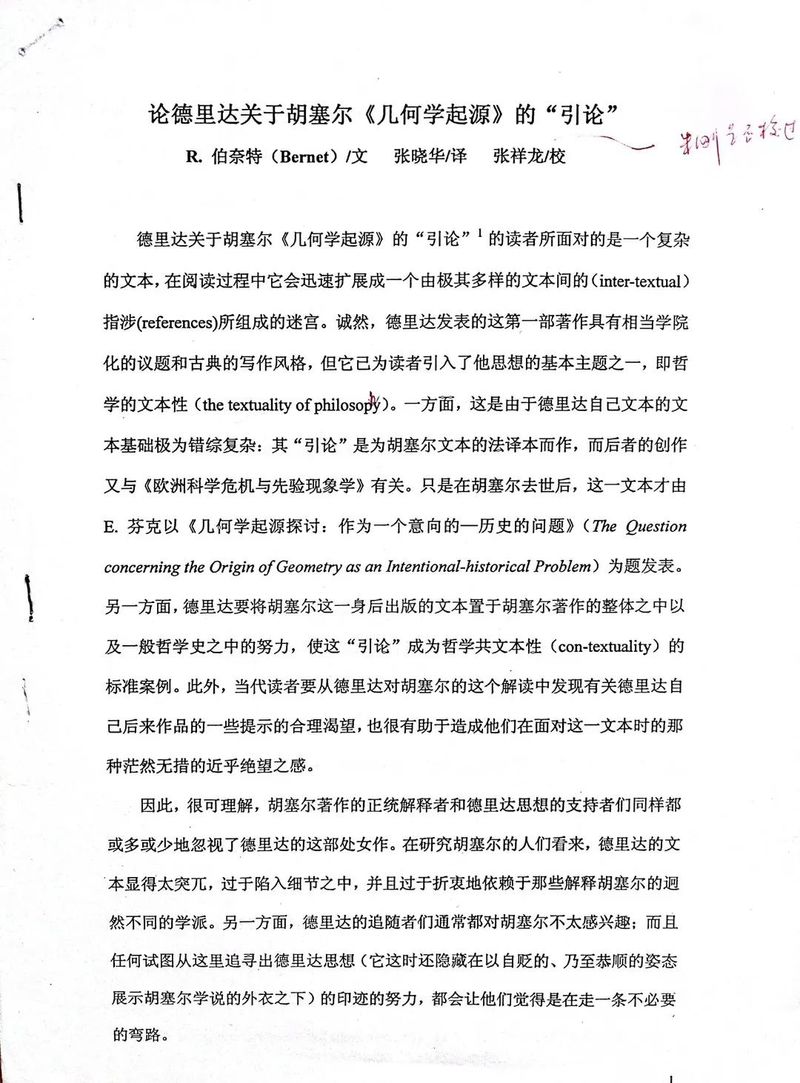

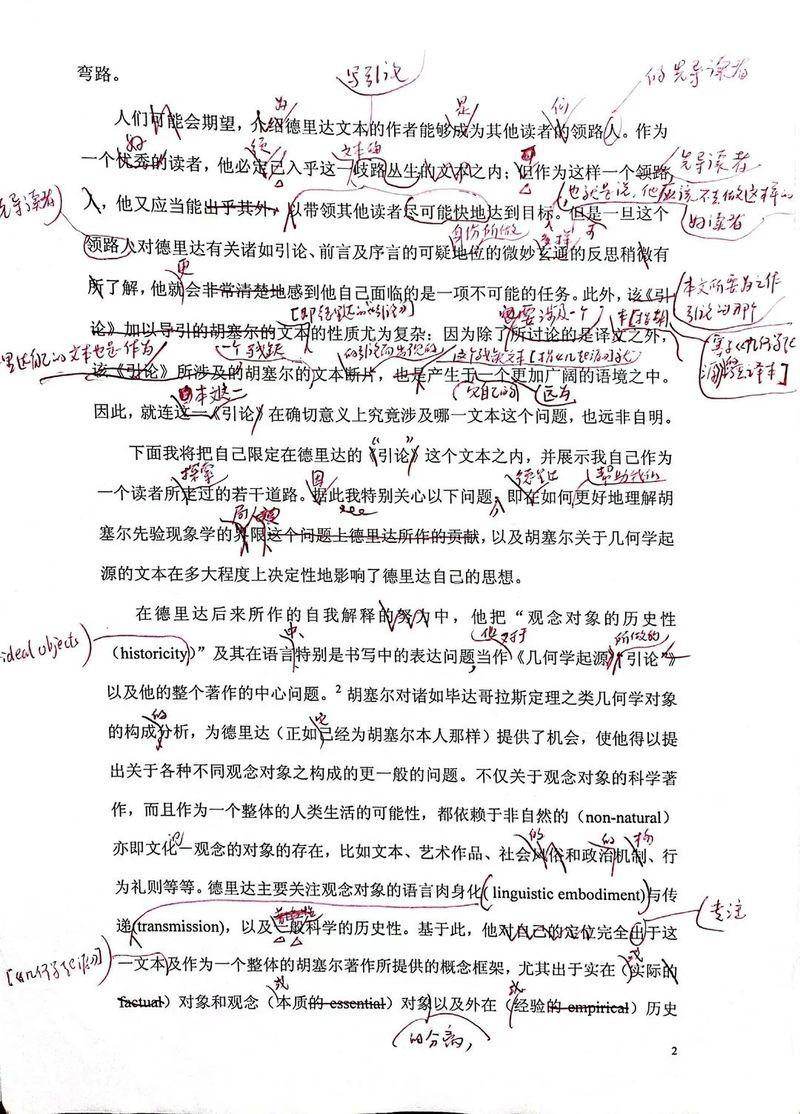

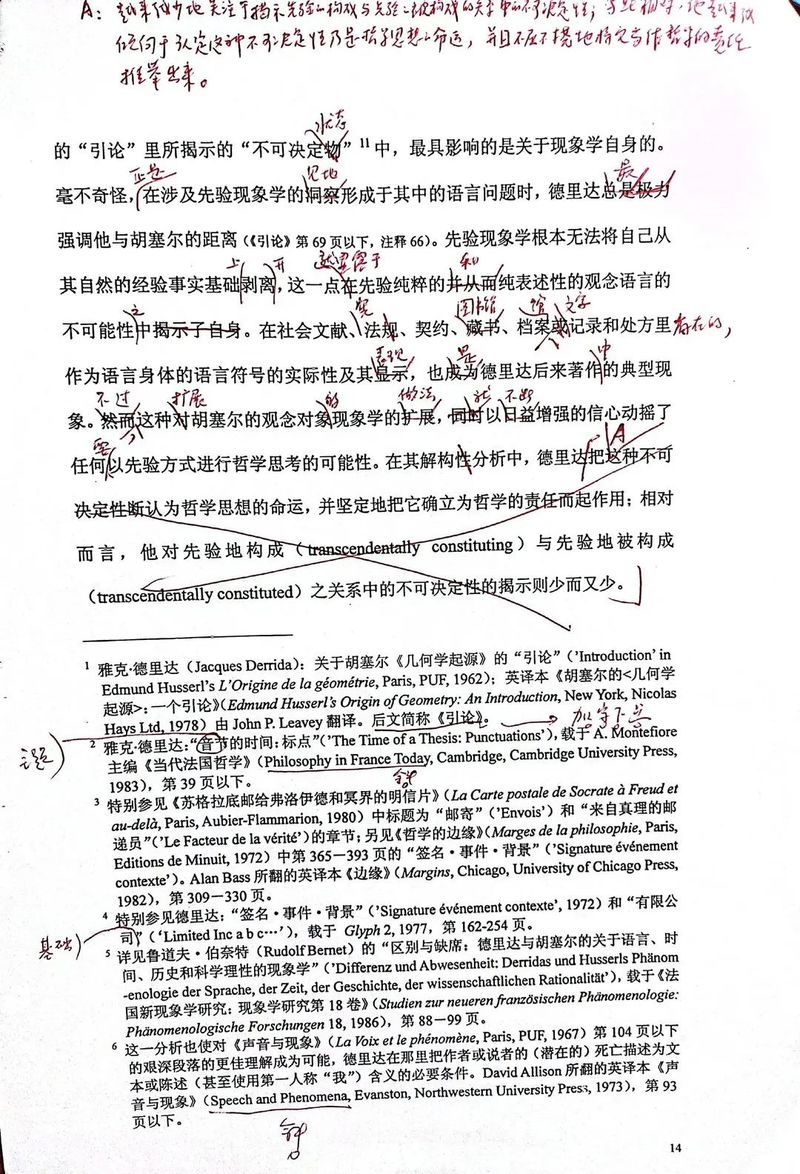

老师不论是对选课的本科生、研究生,还是自己指导的研究生,乃至旁听生和慕名来求教的人都同样真诚以待、尽心尽力。做助教那一段时间也逢老师悉心指导我做翻译,让我更深刻地感受到他对学生无私付出的那种父母之心,如今看到厚厚一叠翻译稿上熟悉的字迹,不知不觉间已泪流满面。开学后不久,有刊物约一组现象学译稿,老师选了几篇让我们在读的博士生每人承担一篇。我看自己手头上英文稿好像是胡塞尔的几何学方面的,其实是原卢汶胡塞尔档案馆馆长鲁道夫·伯奈特(Rudolf Bernet)写的《论德里达关于胡塞尔<几何学起源>的“引论”》(On Derrida’s “Introduction” to Husserl’s Origin of Geometry, in Derrida and Deconstruction, Hugh J. Silverman ed., Routledge Press,1989 )但当时我连德里达的英文名字都不认识,不过看到胡塞尔和几何学也足够我胆战心惊了。我赶紧给老师说胡塞尔的中文译本只看过《现象学的观念》也没看懂;没学过二外,英文版的哲学原著一本都没看过;中学数学成绩差高考选的文科,几何学的起源估计也看不懂。说了一大堆理由的意思就是现在基本没能力翻译,等学习一年半载再试着做。老师听了认真考虑了一会儿,温和地对我说:这个过程早晚要经历,写博士论文也必须要读外文原著,胡塞尔的《几何学起源》和德里达的引论也是现象学分析,现在就试着读和译吧。把它当作一个学习过程,不要急着赶进度与其他同学攀比,有问题随时找他。我听后心里踏实了,主要是感受到老师的态度就是父亲对子女的那种考虑和关切。后来这一学期我除了必修的课程和事情,其它时间主要就围绕这篇英文论文看一些相关著作和材料。找老师请教的时候不多,不是怕麻烦他,主要是那时根本提不出像样的问题,都是在补一些基础性的知识,大多去找师兄们指点一下。快到期末了才勉强把全文翻译完了,尽管自己很不满意,但觉得不能拖到寒假后再给老师看,反正早晚也躲不过,因为凭自己的水平也不可能再改善了。就请朱师兄先审校一遍,改了一些不像样的错误,上“哲学概论”课的时候交给老师请他校正。我回去战战兢兢地等通知,以为老师肯定会找个时间让我去面谈,指出错谬之处让我自己改正。不过一周无事,下次“哲学概论”课(也是学期最后一次课了)前老师把稿子给我,说他大致改了一下,让我回去看看。我课前看了一眼立时被震惊了,共15页的稿子(发表在刊物上有9页),每一页都密密麻麻,从题目到尾注,从内容到标点符号乃至字型字号,每一句里都有改正,而且有的一句里改动不止一处。有的在留白处批注为何如此改,或给我列出相关书目出处让我查阅,有的页眉里写不开了就转到了背面。修改和批注的的篇幅肯定远超译文字数了。我当时心里感动得无以复加,也惭愧不已,自己太差了让老师这么费心。

后来改完“哲学概论”课期末考试卷就到寒假了,期间我根据老师的校改和批注看相关材料,仔细研读校正之处,每每有茅塞顿开的感受。不过我原来有行险侥幸的习气,自己琢磨既然老师改得这么全面细致了,我还是别画蛇添足了。开学后把稿子誊清了,上老师第二学期的“中国古代哲理思想之先秦专题”研究生课的时候交给他。没想到第二周课前老师又把稿子返还,我疑惑地打开看,正文部分虽然改得没有第一次多,仍然是密密麻麻,包括有些上次改过的地方这次又作了修改,比原来更贴切。我当时就无地自容,老师对这篇翻译比我自己还用心,他一直在精益求精。回去我又用了一个月深入地阅读和揣摩,尽当时所有的力改进了一点又给老师看。这样老师改过第四稿后,把题目的格式也确定了,因为里面涉及胡塞尔的《几何学起源》和德里达的《引论》,老师一直在考虑两本著作的标注如何处理更好。他觉得现在理论表述方面没大问题了,就让我给朱师兄再校一下。他按照刊物的规范要求给我校对后,五一前我把誊清稿送给老师,以为这次可以定稿了,没想到下次课老师又把稿子返还我。我看到里面又有一些改动,尤其最后一段表述做了很大调整,更明晰流畅了。而最醒目的是在校者(他的姓名)后面问了一句朱师兄是否校过?我立刻感受到老师与众不同的公正、严谨与细致。以前几稿没有写译者校者信息,这次按照期刊格式写校者时,我很自然地按常规只填了老师,没有考虑其它的。而老师则尊重所有为定稿有所付出的人的劳动。

老师对我的译文修改第四稿部分内容

老师对我的译文修改第五稿部分内容

后来译文在《世界哲学》发表,我把刊物和稿费带给老师。老师说:发表了我也很高兴,刊物留一份,稿费我不要,没有理由。后来朱师兄也一样。我明白:何以能报三春晖呢?老师对我们付出的心血能计量吗,怎么折算呢?这次老师指导我翻译前后有七八个月,对我后来的学习有决定性的影响。起码使我克服了对现象学和外文原著的畏惧心理,觉得自己这种基本专业外语零基础的也勉强能做翻译了,对专业学习有一些信心了。其中涉及的很多现象学知识尽管当时没完全搞清楚,也有了总体的印象,不然可能开题时都不知道怎么选择研究对象。后来还算顺利,能按期毕业(当时处于博士学制过渡阶段,四年也勉强算按时吧)。当然老师对所有学生都是一视同仁的,包括那么多选课的、可能姓名都对不上号的本科生,他都一样认真地批改审校他们的论文。我是由于专业基础差,后来自己折腾得身体不太好,让老师和师母更操心吧。工作后自己在现象学研究和翻译方面没什么成绩,但遇到写作任务总是下意识地临事而惧,尽力把理论阐述得明晰准确,简洁流畅,杜绝常规性错误。如不是很紧急,日常邮件、手机信息也避免错别字、病句、标点符号错误。这是老师通过身体力行改变了我原来清谈玄奥、好高骛远、马马虎虎的坏习惯。

老师这种始终如一的认真、严谨、细致使他必然要付出超出我们想象的辛劳。他平时经常提醒我们注意饮食和作息,保证身体健康,但也无奈地说尽管自己从小习练太极拳,了解养生理论,但也不能不熬夜。在我们印象里,好像没见他放松游玩过,有时春秋外出爬山游园也是和师母带着学生去,一路上还是我们请教问题的时间多。这一段搜集老师的照片和资料,有人提供了前些年老师唱歌、和师母跳舞的照片,我们还很惊奇,仔细一看原来还是系里组织的活动。而长期超负荷操劳也是有极限的,2009年老师宣布为了专心著述,至北大退休年龄的三年内不再招收研究生,也推辞了一切学术活动。后面几年除了上课、指导学生和必要的事情来校,其余大部分时间在延庆山脚下的居所静思写作。这是真正地出于对学生负责和对学术的敬畏,一个人的精力总是有限的,总帮别人做加法,只能给自己做减法。感觉自己没有足够精力把学生培养好,把会议论文、学术讲座准备好,就只能暂时放弃(近日才得知,何老师因自己的一位2019届博士生未能毕业而深感自责,自2020年起已不再招博士生了。其实他至少要到65岁才退休,而年龄只比我大一旬)。正因为有纯粹的学者,我们还能感受到师道的尊严。即使对于给在校生做的讲座,张老师也从未懈怠过。近来我们整理2021年冬季老师在复旦大学的文艺现象学报告,发现他准备讲座就和写论文一样,文件夹里的每个专题都有大量相关素材、许多研究专著和论文的摘录以及各种版本的原著信息。讲稿已经非常充实和成熟,不需要做修改,每个专题用的PPT也都有100多页内容(他近几年才开始用PPT)。我们需要整理的主要是老师最具特色的在讲述过程中当场构成的精彩内容和即兴拈来的例证,还有对学生问题的精妙回应。经常在面对热情求教的学生时,老师会不辞辛劳,一如既往地忘记已远远超过了预定时间。我个人感觉老师的自律近乎严苛,甚至在病重时还因为自己的精神不能摆脱身体的(现象学意义上的)压制折磨,这个身体让自己变得软弱而对我们感到歉意。而实际上,这种“软弱”无关精神、意志与心理。任何一个真实的人,不论孔颜还是释迦、耶稣,只要有这个现象学的肉身、这个知觉场、脱离不了无常变易,就不可能跨越这种“软弱”。性自命出,没有对这个身体和真切的苦乐哀惧的感受,四书上冠冕堂皇的大道理靠得住吗?六经应如何去注呢?老师同时已经告诉我们,他一生教我们的并无半点虚言。所谓道、天性之类似乎空空如也,但确确实实是有的,是真的,能起作用的,但它们是非对象化的。在那种状态下他还牵挂着学生,祝福我们及家人都好,希望我们在以后人生的路上继续追求真理而不只是追求世俗的利益。达此境界又何来常人似的恐惧与软弱呢?

心是大海身为水泡,老师其实从未远离。但这个现象学身体还是让我觉得里面有个黑洞。回想着二十年来老师言传身教的点点滴滴,我突然醒悟:我们天天研究经典志在圣贤,一直在身边的老师不就是圣贤吗?老师认为孔子最不愿意建构那些形而上学的东西,但是他从生活本身发现的那种美、那种艺术,包括整个改造人生的力量是无与伦比的。而孔子的伟大之处恰恰就在这方面,所以黑格尔想看孔子的形而上学或哲学是看不到什么的。这恰恰也是孔子与后来的儒者不太一样的地方,到了孟子六艺的作用已经减少了,主要是一个“万物皆备于我”;到了汉儒又有所恢复;到了宋明儒又是一个很复杂的情况。老师觉得自己读《论语》最有体会的是:好像看到孔子的音容笑貌、他的为人处事就在眼前。而这些不就是老师自己给人们的感受吗?圣贤不是供在孔庙里的神化完人偶像;也不是“人人可以为尧舜”、 “满街都是圣人打滚”的玄谈。如果一个知行合一、始终如是地赤诚、仁孝、严谨、纯粹的人,一个极高明道中庸的真实的人不是圣贤,那到底要让我们去哪里找圣贤呢?我反思二十年来从老师那里学到哪些现象学和中西哲学的东西呢?可能不仅仅是各种理论、知识、概念与如何著书立说,而是用自己的眼睛去看、用自己的话语去说、用自己的心去感受大千世界纷繁芜杂的现象及其变化,还有应对千变万化人生势态的不变的底线与原则。起码让我明白了孔夫子为什么会说“道始于情”、“朝闻道夕死可矣”。而不论生死穷通,老师在我心里点燃的光和选课学生眼中的光会伴我走向无尽的未来。

初稿2022年7月13日

终稿2022年8月2日