【裘陈江】沈曾植发起孔教会史事新证

沈曾植发起孔教会史事新证

作者:裘陈江(华东师范大学历史学系)

来源:上海书评,2023年5月11日

笔者在研究民初孔教会的发起时,已经专门讨论过沈曾植在发起过程中的关键作用(参见拙著《民国元年孔教会上海发起史事钩沉》,《近代中国研究集刊》第8辑《多维视野下的思想史研究》,上海古籍出版社,2019年,323-328页)。正如孔教会官方刊物和主事者陈焕章称:“壬子之春……为孔教会之组织,首谋嘉兴沈乙盦先生,乙老非常嘉许,允为居中主持。”(陈焕章:《孔教会追悼姚菊坡先生演说辞》,《宗圣学报》第二卷第五号)“沈君乙盦(曾植)实主其事,发起诸人开谈话会于沈宅者屡矣”(《本会纪事·总会》,《孔教会杂志》第一卷第一号)。关于这一问题的讨论,此前利用的主要是孔教会一方的公开言说,因在研究过程中常发现其有过度宣传之弊,故未敢十分自信。在后来持续的关注中,笔者又发现了不少新的线索,故试图从相对更为私密和直接的史料来考证沈氏在孔教会初期发起和国教运动中的主持、谋划作用。此次主要利用的是中央党校(国家行政学院)图书和文化馆所藏沈曾植致陈焕章信札,二人其他通信以及刘承幹《求恕斋日记》等相关材料。中央党校所藏这批书信,共计二十六通四十五开(下文无特别指出者,均指这批书信),书信多无日期或仅署某日,仅一通署有月日,考释并通读其内容后大体可知是1912、1913两年的书信,个别如最后一通为1914年4月5日书信。其内容几乎全是围绕孔教会的发起初创(前十一通,时间大体为1912年下半年—1913年4月前后),以及第一次国教运动(后十五通,最后四通极为简略,时间大体为1913年秋—1914年4月),其中更有三通关于国教运动的长信对于研究这一问题价值极大。故本文根据这一时间和内容的划分,对这批书信进行考释和分析。

陈焕章

第一部分,即孔教会发起及创会初期的组织联络。民国建立、清室退位之后,由于姚文栋、沈恩桂等在上海的组织筹画,康有为的办教指示,沈曾植的居中主持,以及尚贤堂提供的联络平台,使得孔教会在1912年10月7日(农历八月二十七日大成节)于上海山东会馆顺利创立。当时面临的首要任务,便是尽快寻求组织和宣传的扩大。此前研究已经注意到沈曾植在发起时,对于发起人的号召作用,其实在创会初期会员的招募中,沈氏也积极参与。通读这批书信,大体可知是按时间先后排列。其中第七通无落款时间,但信中称“明日黎、陈两君来会,似可请渠演说”,据查可知为1912年12月23日黎养正、陈国权二人在孔教会事务所演说事(《孔教会演讲圣道》,《新闻报》1912年12月23日第9版),故此信时间可定为1912年12月22日,前六通则应在此之前。其中第五通落款为“二十八日”,信的开头沈氏问道:“昨礼毕,舆论若何?应撰数语登报否?”所指应是孔教会在八月二十七日于山东会馆成立并行祀圣礼事(《孔教会事务所开幕》,《新闻报》1912年12月1日),故可知此信作于1912年10月6日。因此前四通应作于孔教会成立之前,其中第一通称:“访姚,晤否?杨子勤、震在廷昨见过,商谈报尊孔事,告以我辈办法,大喜过望。两君皆热心任奔走。”第二通称:“杨、振两君亟思一谈……李君石卿、梅斐奇同意。”第四通称:“人太少,谈话会明日决来不及,宜且缓开。晤姚,谈宗旨,缓约入会。节与公未晤,约恐推辞。杨、震失约,亦恐有他故。古微已有避意。”其中所谈均为联络发起孔教会人员事,如谈话会应即是本文开头所称发起诸人所开之会,涉及人物有姚(姚文栋或姚丙然,前者可能性更大)、杨钟羲(字子勤)、震钧(亦作振,字在廷)、李石卿(未知何人)、梅光远(字斐漪,即斐奇)、梁鼎芬(号节庵,即节,多通书信中提到)、朱祖谋(字古微)诸人,其中大多为当时上海遗老圈中诗文聚会的朋友,从信中可知到底哪些人物最终列名发起孔教会尚在联络之中,且一度不太乐观。而从结果来看,七人中只有姚(不论是姚文栋或姚丙然)、梁鼎芬和朱祖谋最终列名发起。不过在第五通信中,沈氏又称赞杨钟羲难得,估计从立场上还是同情孔教会的。

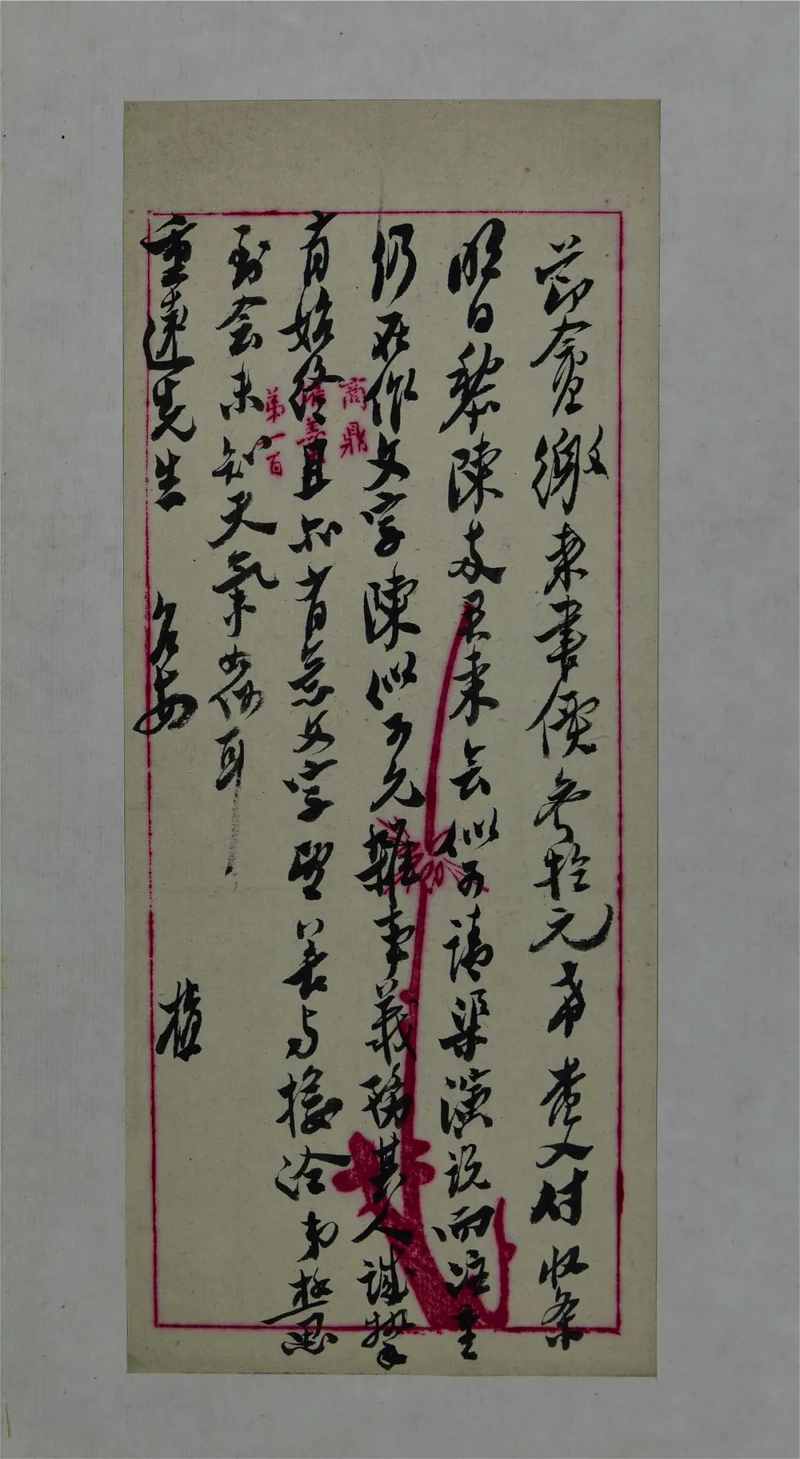

中央党校(国家行政学院)图书和文化馆所藏沈曾植致陈焕章信札,第七通。

沈曾植致陈焕章信札,第一通。

沈曾植致陈焕章信札,第二通。

而在孔教会发起之后,除了前提第七通中的黎养正、陈国权二人外,其他尚提及人员多名,如第六通中沈曾植应是利用其曾在安徽任官的关系,联系到余诚格之子余节高,称其“安徽新选议员,愿入会,兼任皖支会事。其人现不在此,由夏君闰枝(笔者注:夏孙桐)交来履历一纸,可先填券寄与否?”可见此时已在为孔教会分支机构的拓展做努力,而且可见会员入会方式确如《孔教会开办简章》所示:“填具愿书,由介绍人介绍入会。”(《孔教会开办简章》,陈焕章《孔教论》,商务印书馆,1912年,98页)相类似的,如1913年5月20日,与沈曾植份属嘉兴同乡也时常参与聚会的陶葆廉介绍陈焕章拜访刘承幹,约其入会并请赞助。刘氏在日记中详细记录了当天的往还经过:“午前陈重远来(名焕章,广东高要人,甲辰进士,内阁中书)未晤。……重远又至,余将匆促出门,倩醉愚见之。……以重远现为海宁路孔教会事务所总编辑,且伊之来访由拙存介绍,乃先至拙存(笔者注:陶葆廉)处,未晤。遂至重远处,一见如平生欢,并晤其弟明远,长谈良久。先是拙存怂恿入孔教会,其会由沈子培、梁节庵诸公发起,举重远主其任,现今一切皆由重远担任,并无劻勷,甚形辛苦,而会费亦甚支绌,似此任劳任怨,亦可谓有功孔教矣。余允助经费洋二百元,遂填志愿书。”(刘承幹:《求恕斋日记》第三册,国家图书馆出版社,2016年,103-104页)从刘氏日记可知,由于是浙江的大同乡,加上政治认同相近,刘氏本与沈曾植、陶葆廉等遗老时常聚会,陈焕章能拉家资丰厚的绅商刘氏入局,其中也有沈氏的作用。此外,如第八通有李某(猜测为李佳白)一定要求与陈焕章晤谈,也是沈氏居中斡旋,劝陈氏鉴“于教务不无关系,谅公不惮一行”,且可为其备好车马以供使用。第九通中又有“皖人程演生拟设国学社,来谒三次,未得晤。其人寓哈同花园,拟请公或稼甫访与一谈,果有志操,可联络也”,同样也是宗旨相近之故,且介绍安徽的人脉。

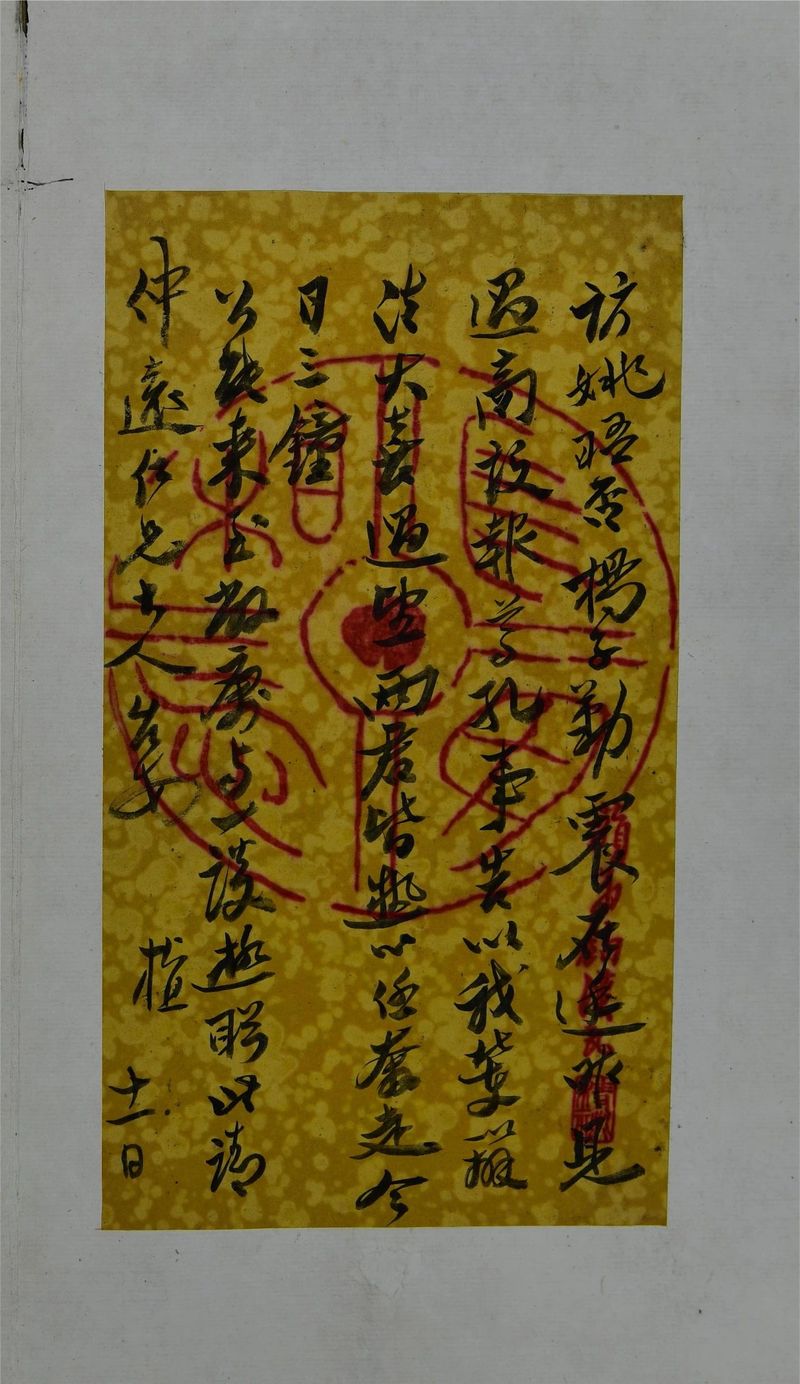

沈曾植致陈焕章信札,第八通。

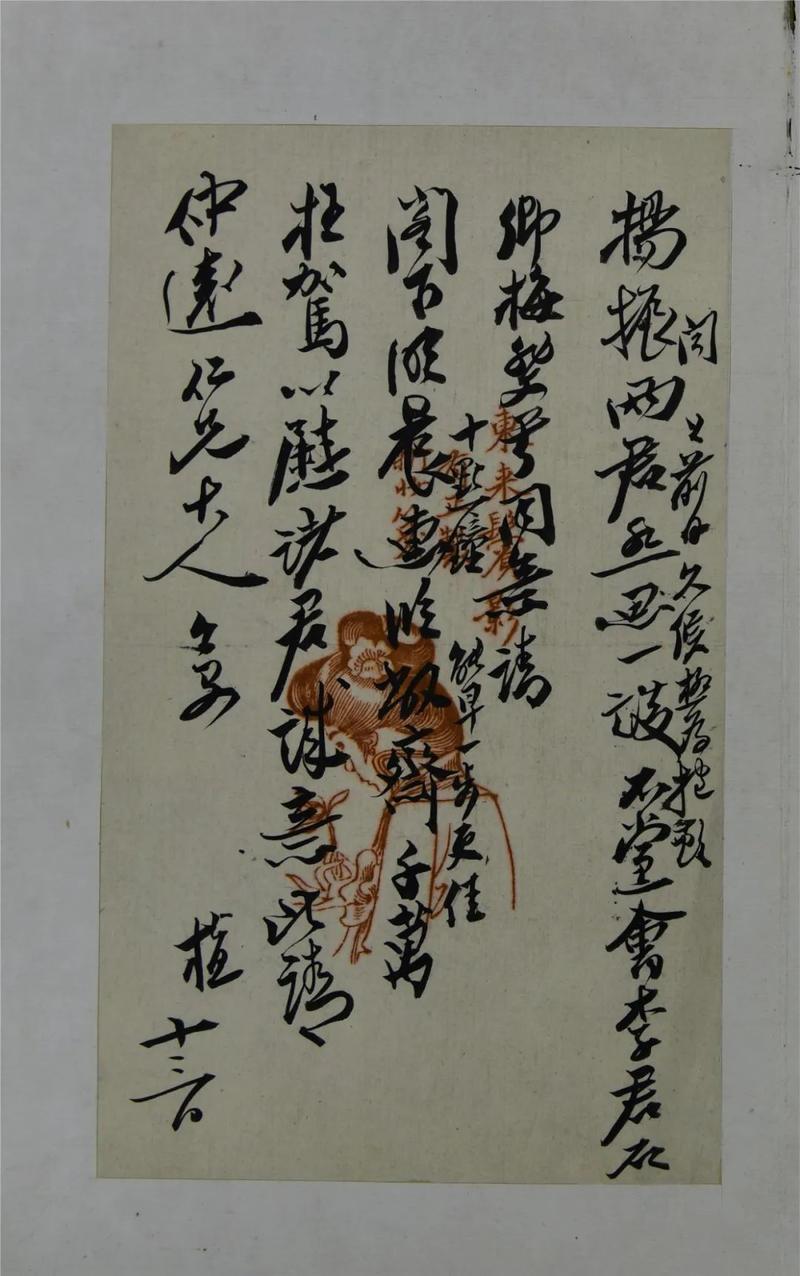

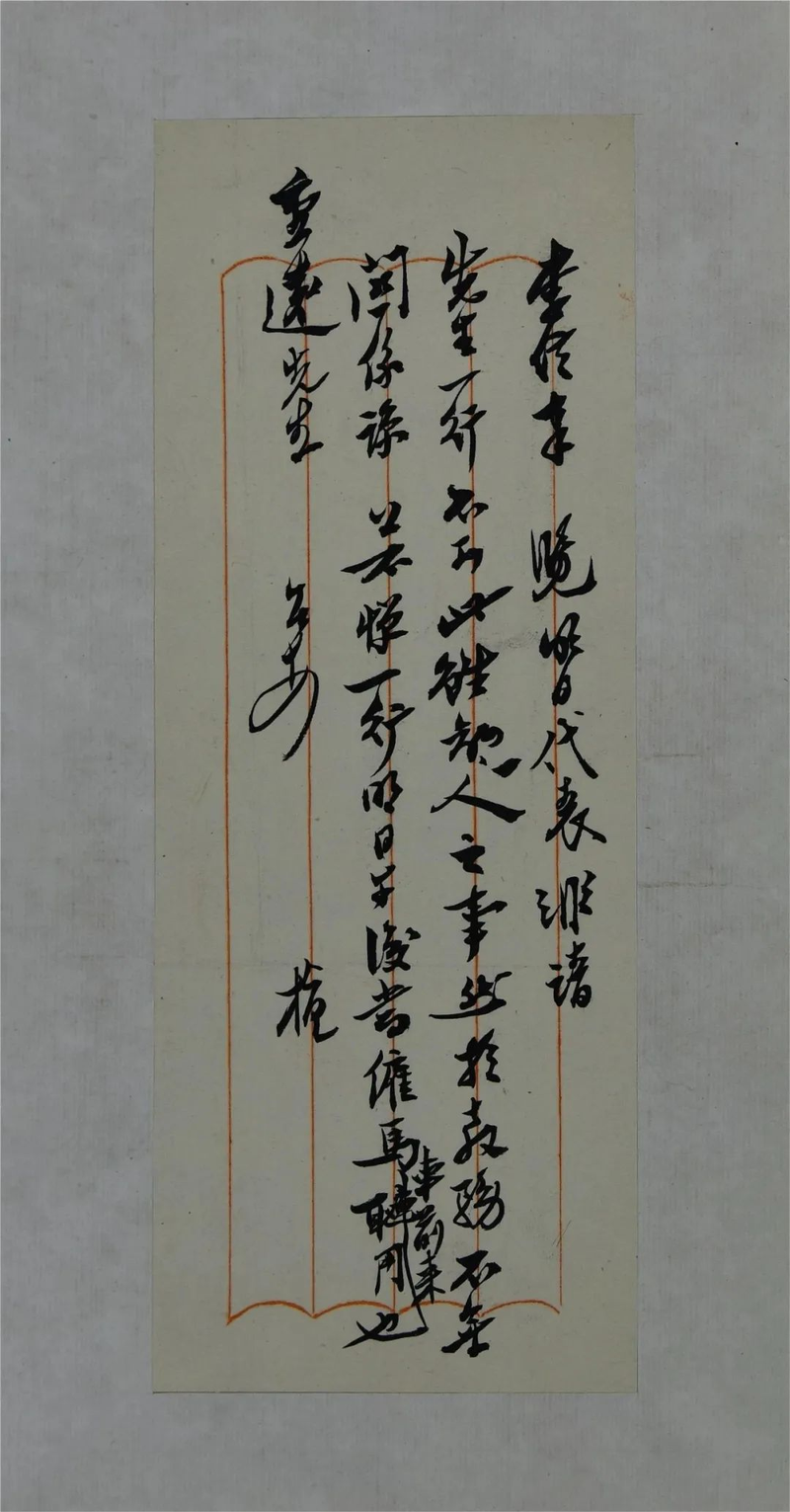

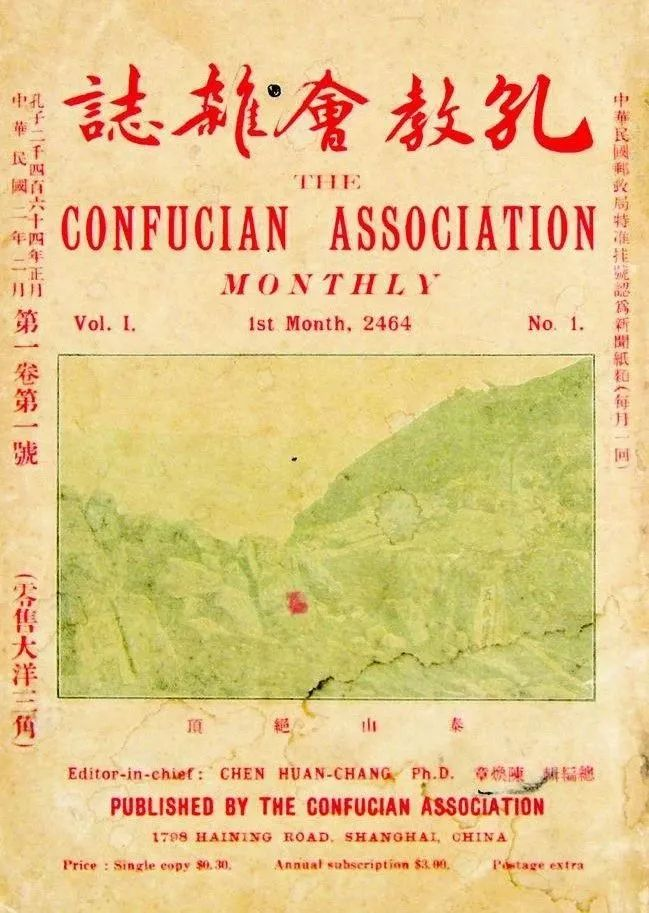

此外,除了人员和组织的拓展,书信中也可以看出沈曾植在孔教会创立初期对其他会务的谋划和指导。一是孔教事务的发展策略。如第一通中与杨、震等人“商谈报尊孔事”,应是关于舆论宣传。第四通中劝告陈焕章“虑事宜审,俗说耽迟不耽错者,宗界会开太急,覆辙可鉴也”。“宗界会”到底为何会未能确切查证,笔者推测很可能是“世界宗教会”。关于此会,笔者在此前的研究中便已关注,就姚文栋参与发起该会、会中人脉与孔教会的重合等问题已有一定介绍。而沈信的口吻,认为该会召开“太急”,以其为“错”、为“覆辙”,则显然对其组织形式或发展策略不甚满意,劝陈焕章引以为戒。从现存文献中也可以看到,该会从1912年3月召开发起,人员、宗旨几乎无任何限定,确实过于芜杂松散,且发起人姚文栋已将重心转入孔教会,故其活动也基本在1913年初结束(目前可见1913年2月尚有世界宗教会开会演讲的报道,如《世界宗教会定期演讲》,《申报》1913年2月15日第7版),维持仅一年左右。二是《孔教会杂志》的编辑出版。如第十通中,提到“《杂志》”,应即是孔教会初期的会刊《孔教会杂志》,故此信应是在该刊第一期出版在即之时,即1913年2月前夕。沈氏就其“签题”指示“自宜用古微所书,姚书第二期可用之”,且已由李梅盫(李瑞清)传话,不过目前所见《孔教会杂志》的刊名并未使用任何人的签题,不管是朱祖谋还是姚文栋(或姚丙然)。而第十一通中更有关于该刊的组稿事宜,其中提到“孙君”应是指孙德谦,信中称:“《受命篇》抉经执圣,伏董之遗,若润之七纬宏辩,弥足庄严。圣教儒侠双观,陶诗乃弥增华妙,陶公大儒,证据昭章。鄙昔以烈士读之,所见犹为浅短,今乃更增一解矣。”可知谈论的是孙德谦在《孔教会杂志》第三期所刊登的《孔子受命立教论》和《阐陶》二文,沈氏评价颇高,另外信中还提到《释鬼神篇》,则是张尔田在同一期刊登的文章。孙、张二人本为沈氏周围的重要护法,在加入孔教会后也一直是会刊的重要作者,且二人在陈焕章1913年入京之后一度成为《孔教会杂志》编辑部的实际负责人。《孔教会杂志》第三期于1913年4月出版发行,故可知此信大体作于这一时期。

《孔教会杂志》创刊号封面

不过沈曾植对于自己在为孔教会谋划过程中的定位则并非高调,反而时刻在提醒陈焕章要保持低调,甘居幕后。前引第四通信中沈氏批评世界宗教会召开太急,可见其力主“虑事宜审”、谋定后动。在第九通(时间估计是1912、1913年之交)中,事关其在尚贤堂的某篇讲稿刊行与否,大概是陈焕章请其刊布,而沈氏则主张:“尚贤讲稿断断不可付刊(贵老师恐即有后言),徒供弹射,为仇孔者快。何惜稍迟一期再登拙作,无远虑有近忧,圣训不可忽也。”“贵老师”显然指的是康有为,尚贤堂本来是孔教会成立前后最主要的联络枢纽之一,孔教会的主脑和相关的社会名流多有在该会演讲孔教的记录,故应是沈氏在演讲后不愿将讲稿刊布,其理由一方面认为康有为自会有言说,另一方面估计是信中有批评仇孔者的文字,不愿为自己招来口舌之祸,当日孔教会刊物和其他报刊中确实也没有沈氏在尚贤堂的演讲稿刊登的痕迹。

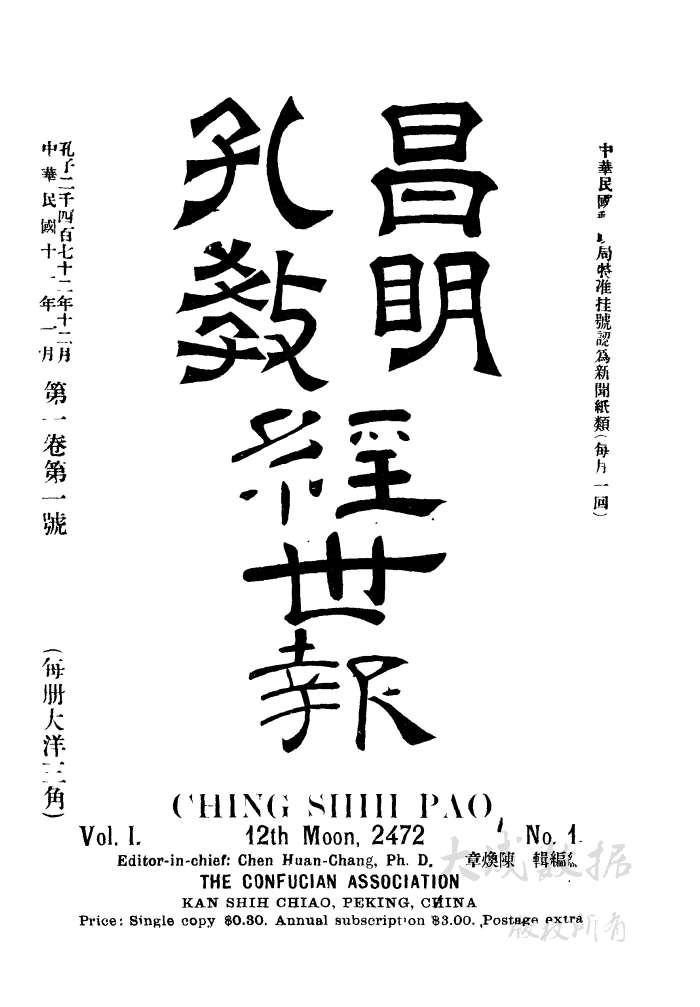

《昌明孔教经世报》创刊号封面

而在1913年秋,国教运动勃兴之时,沈氏又在两通书信中对陈焕章公布二人往来书信尤其是沈信内容提出反对。在第十四通中,沈氏称:“登报究嫌太急,不知何人主意。观中大字之不伦,可知报家之不甚赞同矣。补救之法,只可望阁下坚持到底,后信千万不可轻出。”此处刊布的书信内容未能确知,但观前后书信,应是有关国教运动的论说,故陈氏未经同意擅自将二人通信登报,引起沈氏反感。在第十六通中,沈氏明确指出:“鄙人与公议论,皆一室之言,其言质直,似未便以之登报。或公同鄙意,另作论说可耳,论说中称某先生言则不妨。”揣测沈氏的意思,其实并不反对将相关论说公布,只是不愿意暴露自己的身份。在了解沈氏的立场后,回过头翻阅史料,确实其公开论说孔教的文献少之又少。不过笔者还是找到了一通公开发表的书信,作者是沈曾植,但将之发表的却是陈焕章。更有意思的是,书信原作于1913年4月,而发表则是在十年之后的1923年6月,且沈氏已于前一年的11月病逝。这通书信的产生以及发表过程,恰好与前几通书信反映的沈氏心态相吻合。该信名为《答某君论孔教会书》,公开发表于1923年6月出版的孔教会后期会刊《昌明孔教经世报》的第二卷第五号,在文首有陈焕章所撰识语一则,详细介绍了这通书信的缘起:

癸丑四月,某君贻书于沈子培先生,意存规讽,而文不对题。先生以示余,余读而笑置之。先生大怒,坚命余作答,余谓礼义不愆,何恤乎人言。且此书又是贻先生者,何劳余答覆乎?先生谓书中有重远先生四字,且孔教会以君为主,必须君出名作答,并登诸《孔教会杂志》,庶足解人之惑。余不得已而应之,撰稿数千言,呈诸先生。先生称善,惟欲易余所谓君臣之义一段,而代以此文。余不敢以己名而冒用先生之文章,而先生又不欲显其主名,故卒未登报。今先生往矣,捧读遗稿,怅慕益深,谨刊登报端,以传诸天下后世。癸亥七月,陈焕章识。

陈氏落款的时间为7月,与出版时间稍有出入,但无甚大碍。从识语可知,1913年4月,某君致信沈曾植(其实应是致信孔教会,故信中也提及陈焕章),应是对孔教会诸人提出“规讽”(批评)。沈氏在收信后转给陈焕章,陈氏自道笑而置之,却引起沈氏大怒,且命其作答并公开发表。从陈氏的口吻可以看出,自己完全处于被动示弱的立场,沈氏则极为主动积极。但在完成后,二人又产生了分歧,沈氏不满足于陈氏“论君臣之义”一段,且主动代撰。陈氏则不愿出己名而发表沈氏的主张,其中关键提到“先生又不欲显其主名”,所以当时未能登报公开。而在十年之后陈氏得以刊登遗稿的方式,同时又将其与沈氏分歧的一段也一同附后刊登,藉以宣传孔教。陈氏自撰的部分刊登时也用了相同的文章名称,其在引言中接着补充:

癸丑四月,余被沈子培先生强作此书,其文甚长,先生留其全稿于家,而割出此段,欲以其所作者易之。余既不敢冒用先生至文,故概不登报,而两俱藏焉。丙辰大成节,余在曲阜,发见某君已自刊其论孔教会书,余乃屡向先生索回余当日作答之原稿刊之。奈先生均谓遍求不获,此亦一憾事也。今既登先生遗稿,故并附登此段,以见原文之一斑,而就正有道焉。

此时沈氏已经物故,可以说是死无对证了。不过要注意的是,陈焕章一贯善于夸张其词,所言未可尽信,但大体可以佐证沈氏坚持匿名的立场,以及二人在宣传策略和意见上存在分歧。

据陈焕章所言,沈、陈二人在“君臣之义”与孔教的相关问题上存在分歧,由此也可进一步推论沈氏如此低调的缘由。“君臣之义”是清遗民天然坚持的大义,而这一帝制时代的天经地义却在民国无处安顿,那么既然发起孔教会宣扬圣教,“君臣之义”在内的纲常名教自然也是遗老们参与其中的道理所在,也是其与陈焕章的合作基础。但从后来的历史来看,陈焕章虽然身为末代进士,也吃过清朝的俸禄,却对于复辟帝制兴趣不高,其用力所在更多是谋求在共和的既有框架下重新安顿孔教地位。所以这一分歧也成为1917年丁巳复辟时,清遗民与孔教会分道扬镳的根结。原来沈曾植在《答某君论孔教会书》中开篇即大谈:“东方国以君主为国性……虽治道极盛至大同,犹为君主国,中华自古无民主观念,故中华断不能成民主国体。”而陈焕章文中虽然同样在谈“君臣之义”,但却是将“君”字回归古义,以便适用于共和时代,不将其限定在“皇帝”上,信中称:“尝求诸古谊,则凡共任职事而有上下之序者,皆君臣之伦也,非独皇帝而后谓之君也。……以弟解释之,孔教之君,并无神圣不可侵犯之处。”后来沈、陈决裂之日,沈在另一通致陈的信中便明言:“至此犹畏暴徒之口,不敢言君臣,不敢言孔教,其人非不识道理,乃不识利害,不识生死耳。……足下若能持此义为宋硜,则乘此机会,正可昌明孔教;若畏懦不敢昌言,则不如早归,不谈孔教为得也。……公以孔教为职志,固明明有君臣之学也。而讳言君臣,得免悬驴头卖马脯之讥乎?”(王益知注释:《沈曾植函稿》,《近代史资料》总35号,中华书局,1965年,87-88页)因此,笔者认为或许当时真如信中明面上所讲,沈氏为免私下“质直”的议论,在公共舆论空间中引起过度的喧腾。但若是参照孔教会在创办初期的宣传行为,则是惟恐刊布得不够,故沈氏如此坚持,应与其为背后更大的政治抱负——清室复辟——所羁绊有关。自从1912年清室退位后,复辟之议始终没有断绝过,而与前文所论沈、陈二人通信几乎同一时段,1913年4月时率武卫前军驻扎兖州的张勋在“溥伟等人怂恿下,一度跃跃欲试,密谋从兖州发兵袭取济南,发动复辟”。此后6月二次革命爆发,江苏的混乱局面也成为策划复辟诸人看重的大好时机。而上海的复辟策划中心便是沈曾植的寓所,“表面上诗酒往还,实际上是密商大计”(申君:《清末民初云烟录》,四川人民出版社,1984年,72-74页)。所以在复辟暗流涌动之时,沈氏很可能确实不愿就“君臣之义”的讨论进而牵涉国体问题,避免公开卷入孔教论争这一舆论漩涡。