如同一声惊雷——西政人蒋庆

西政78级师生合影剪照,这是属于一个时代的神话

“卡车沿嘉陵江溯流而上。我对于江河并不陌生,但是当日的观感却很特别。左面高岸,右面深谷,江水浩荡,烟雾迷茫。此情此景,与卡车上一群胸怀远大、豪情万丈的年轻人当时的心情不是很相配吗?”

西政1978级学生、学者梁治平至今难忘1978年到校第一天的情形。

那一年和梁治平同时到校的还有夏勇、贺卫方、王卫国、龙宗智、江山、蒋庆、顾培东、程燎原、王敏远、陈泽宪、江必新、张穹、于安、周强……他们成为日后的俊杰。

在经过反复的求证后,他们最终得出的结论是:每个人都是一根“会思考”的芦苇。78级的质疑、讨论和争论是西政78级留给西政最珍贵的精神财富。

西政78级在校期间,正是一个拨乱反正、思想解放的狂飙时代,在人文荟萃、理想升腾的校园里,人们言必称国事、天下事,行必反思、批判,青年学子指点江山、激扬文字。

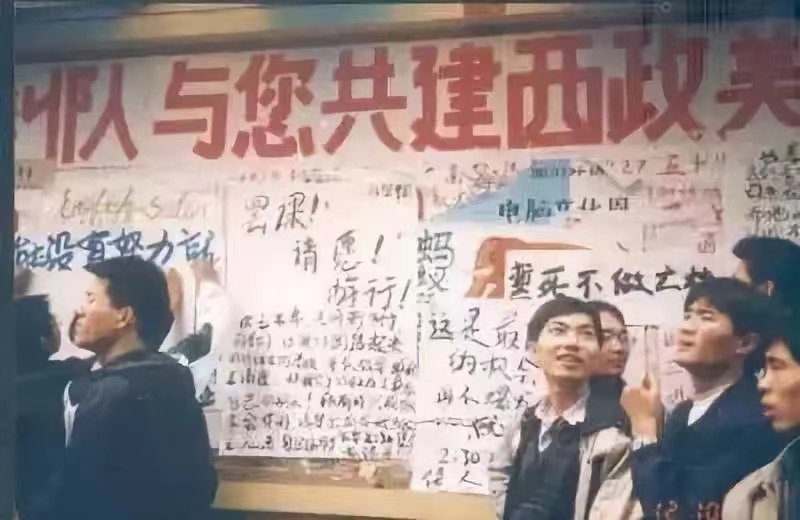

顾培东当时就在学校办了一个叫《争鸣》的墙报,是钢笔写的,直接张贴在通往教室和食堂的“必经之路”上。

在校园可看法学杂志种类稀少的当时,这些墙报后来发展成为学生自由表达思想和看法的平台,成了西政校园里一道最为亮丽的风景线。

西南政法大学近些年名声鹊起,与当年一批毕业生目前陆续登上政界、法律界高位有关。尤其是78级校友堪称群星璀灿:

有人甚至称之为“西政现象”。

……

教室外的墙壁报是西政的一道风景。对雷锋精神的反思、对《中国青年》杂志上《人生的路啊,为什么越走越窄》的探讨,在这里掀起一浪接一浪的思潮。回想起那个“个体意识觉醒”的年代,西政79级本科生、中国政法大学教授王人博说:

78级本科生、后来成为儒学学者的蒋庆的论文《回到马克思》一发表,如同一声惊雷。这篇论文质疑对马克思理论的正统认识,认为人们背离了真正的马克思主义,其鲜明激烈的观点,引得不少同学在这条通往食堂的必经之路上,端着饭碗驻足观看。

蒋庆长我五岁,贵州人,父亲是贵州省法院领导,也是根红苗正的革命后代。他本身是学法律的,但却剑走偏锋地迷恋上了哲学,先是康德、黑格尔,接着是萨特、郭尔凯郭尔、海德格尔,再后来就是孔孟、老庄、王阳明,他是一个十分单纯的儿童似的哲人,整天想的都是构建自己的思想体系,脑子里除了哲学还是哲学,没有任何形而下的功名利禄。

进校不久,他的一篇批评雷锋精神的文章,就引起了巨大的反响,他使人们开始从另外的角度去对一些早已习以为常的事物进行审视和反思。

川外78级的陈维刚(现波士顿大学哲学宗教学教授)是一位学富五车、满腹经纶的学子,他通过我的介绍与蒋庆成为了难得的谈友。经常是蒋庆、陈维刚激情洋溢地神侃,我和温晓莉、王卫国、以及川外的刘小枫等一大批同学在一旁津津乐道地洗耳恭听。

那时马克思的《1848年哲学——经济学手稿》引起了思想界的重视,蒋庆通过对这本小册子的研读,看到了两个马克思,一个是年轻马克思,一个是老年马克思,于是他一气呵成地写出了文采飞扬的长篇论文《回到马克思》。

这篇文章犹如重磅炸弹,在中国思想界和政界引发了强烈的震动,使蒋庆顿时成为了备受各界关注的“问题学生”。

有关宣传、教育部门对蒋庆叛经离道的言论十分震怒,要求对蒋庆做出诸如开出学籍的处理。而学校据理力争,坚持把蒋庆视为勇于探索真理的热血青年,并禀报上级,尽量做好蒋庆的思想转化工作。

上级转念一想也有道理,如果能够成功地转化蒋庆这种顽固不化的问题青年,那将是全国思想教育战线上的一个重大成果。

于是学校组织了七人帮教小组,由学校宣传部长高峰领衔,汇聚了西政马列造诣深、铁嘴钢牙的几名教师。帮教工作每周二一个下午,持续了两三个月,蒋庆独自舌战群儒,不仅已有的思想认识没有被转化过来,而且进而促发了更多的思想火花。

上级领导部门十分关心蒋庆的思想转化进展,他们希望西政能够提供一个转化“问题学生”的典型。然而,蒋庆是一个顽冥不化的学究,他没有认同的观点,他誓死也不会附和。

帮教小组与蒋庆的讨论、辩论,始终是在一种平等、尊重、尊严的氛围中进行的,到最后的结果是:学校尊重蒋庆保留个人观点,蒋庆不再公开发表激进言论。上级所期待的转化“问题学生”的政治卫星,始终没能从歌乐山升空。

毕业后,学校特意将蒋庆留校,领导和老师们认为,只有西政得天独厚的平等、宽容的学院氛围,能够包容蒋庆,使他尽情地去思考和构建他的形而上的精神王国。

当年的歌乐山,犹如金庸笔下的神功练场。她远离都市的浮华和尘世的喧嚣,我们这一群童男童女心无旁骛地在那里洗礼灵魂,修炼功法。

当我们离开她的时候,犹如七剑下天山,梁治平、贺卫方、蒋庆、顾培东、舒扬等一大批学友有如郭靖、黄蓉、韦小宝,个个身轻如燕,身手不凡,一套套独门独派的文化组合拳如行云流水,出神入化,剑剑封喉,刀刀见血,在中国思想文化界的圣殿里,“搅得周天寒彻”。

当时最能写的学生叫蒋庆,他前后在墙上发表过《雷锋精神与奴化意识》《回到马克思》《论毛主席的功与过》几篇文章。由于其中一些观点过于犀利,文章甚至引起教育部和司法部关注,但校方并没有对蒋庆做出任何处理。那面红砖墙前,总是站满了端着饭碗的同学,边吃边看,就着观点下饭。

如果只有校友墙上熠熠生辉的省部大员,那西政无异于西南人大,可它偏偏不是。自贵阳西行七十公里,有一地名为龙场,明代大儒王阳明曾被贬至此做驿丞。

现在那里是蒋庆的隐居之处,曾经写出《回到马克思》的西政少年,如今在龙场驿做山长。

曾官至最高法副院长的黄姓同窗二度造访于此,后一次临别时慨叹说:“人如蒋先生,必能名垂千古,至于我辈,不过过眼云烟。”未几事发,知者谓黄公一语成谶。

我们78级有个同学叫蒋庆,蒋庆同学写了一篇五万字的文章叫《回到马克思》——用自己非常工整的钢笔小楷——写完以后帖子食堂的一面墙上,后面留着一张空白纸说:请同学们阅读完以后,留下你的宝贵批评。

我那时候刚刚从农村过去,我哪知道什么叫《回到马克思》,我就知道马克思是神,把那文章看完后,我什么都不懂,就懂一条,他说:我们现在官方搞的马克思主义不是马克思主义。然后我们就在后面竭尽攻击咒骂之能事,所有的人都说:你这个人,也不把自己放在秤盘上称一称,你是什么人物啊?

但是学校领导老师对这个事情宽容处理,可以说,后来教育部在内部文件里提到了蒋庆同学的这个大字报,学校里也没有处分他。西政领导、老师的开明、包容,也使蒋庆在政治上免遭其难。

男生莫家齐、吉为民、洪绍泉三人以年青人的激情,针砭时弊,用大字报形式对当前的民主法制提出了一些大胆的探索。这三位仁兄不知受了什么鼓动,居然把三人共同署名的大字报贴到重庆闹市区的解放碑去了,一时间闹得全城轰动,学校师生叫好的有,着急上火的领导也是有的。为此事,他们得了绰号叫西政“三剑客”。

另一个男生蒋庆,因喜欢独立思考,对时尚的社会话题总有一番别样的见僻和评述。也许是他喜欢同异见者讨论交流,还有就是急于要传播自已的新思想、新观点,每每有活鲜的想法就用白纸黑字写出来示人。

因学校的建筑物太少,供他张贴的墙壁不多,于是有人在学生食堂外面的几棵不大的树之间牵了一根长长的麻绳,有什么文章作品尽可以挂在麻绳上。同学们从食堂打来一盒饭边吃边在这里选择着看,既咀嚼着物质的滋味,又领略着精神的芳杏。十分可人啊!

在麻绳上去挂纸片片的人越来越多,看的人也越聚越勤,这里形成了一个思想的集市,观点的交易中心,文章的配送站。在风中摇戈的纸片上,当时还流行自由签名,附和与反对的意见,大多是用钢笔即兴写上去的。不需要充分的论据,露个观点出来就成。这个形式很典雅,比活动有日程的所谓沙龙来得惬意得多。大家一律平等,相互不给任何压力,没有心生介蒂,更无反目成仇,似乎也没有知音难觅,知我者谁,谁主沉浮一类的天问。若结下文缘,也不必一定要邀约去杨公桥喝鸡血酒签下神圣同盟。

我也曾写过几篇文章斗胆挂了出去,殊不知很快就有人来报,说是挂在麻绳上的东西不见了,我好生纳闷,不知何故,心里还有些忐忑。事后发现是刚进校的个别新生喜欢这样的文字,干脆一把扯下来拿回去自家收藏了。听闻有此等好事,我便又犯了骄傲自满的老毛病。

蒋庆同学的文字来得冷峻,思想庄重成熟,风格显得很儒雅老到,所以我们暗地里开始将他称为“道长”。后来又先是听闻后是眼见他把贵阳美女吴芳龄同学打造成了“家里那位领导”,顿时感到蒋庆同学恐怕不光是凭借了他那身仙风道骨吧。

大概在上世纪九十年代中后期,因西海极力推荐,阅读了蒋庆、刘小枫、陈来诸公的著述。彼时特别感动于阅读蒋庆,因为他积极用世的使命感。并由此得知蒋庆是校友学长,是新儒学的代表人物之一。

回想在校的时光,却回忆不起蒋庆先生是个什么样。经西海提起食堂山墙上那篇用毛笔写就的《回到马克思》,我是清楚记得的。学生们都端着饭碗,一边吃一边读一边议论。那种有趣的盛况,今后再也看不到了。

蒋庆先生最为我们这些校友津津乐道的就是他的《回到马克思》所引起的波澜。文章引起了相关方面的高度关注。据说蒋庆曾被请进府衙接受面询。面对批评、质疑,都无惧色,一一作答,辩才无碍,尽屈侪辈。

可惜,当时盛况我们只能耳闻。似这般舌战群儒的场面,也只在中古以上的历史记载中才偶或一见。

十数年前,我与蒋兄同时就读于西南,彼时,我们相识而无往来。毕业后,大家各分东西,不通消息。直到两年之前,我们聚首北京,促膝长谈,始由相识而进于相知。

蒋兄志于学,精于思,勇于行。先曾钻研佛典,以其空寂无所寄托,转而问道于耶教,又因彼隔膜难以打通,终归于儒学。这一段心路历程不但标示出他欲行救世之志向,而且也表明了他在儒学传统中所采取立场之特殊。

蒋兄上下求索,坚持不懈,端因其内心焦虑无以平复之故。此种焦虑固然为生命的,同时亦是当下的、历史的和制度的。蒋兄遭受种种现实之压迫与刺激,不堪忍受,奋起而行,其苦痛乃是当下的,其欲疗救之创伤亦是当下的。

只是,与一般倡言“理性”,屈从“规律”者相反,蒋兄强调历史,推崇产生于历史文化中之智慧,坚信传统乃再生之源。同时,他又相信人心系于制度,对于社会问题之解决,典章制度具有不可取代之功效。

由此一立场出发,他就不但弃绝了所有出世的和末世的宗教,而且还对儒学中偏于“心性”且至今不衰的一支提出了批评。

在蒋兄看来,“心性”之学乃是“为己”之学,于政制甚少贡献。强以此学为儒学全体,即是否定儒学之政治智慧,结果在今日只能是舍己从人,“全盘西化”。

蒋兄于此特标出“公羊学”,以为“公羊学”乃政治儒学,制度儒学,为儒家政治智慧集大成者,其内蕴宏富,义理精微,足以为今人所用,重构儒学,重建中国文化。

蒋庆著《公羊学引论:儒家的政治智慧与历史信仰》(修订本)2014年再版。

在大学期间,有的学生便展现其出众的才华,按照现在的说法,这些人是“牛人”,其中更有少数人可以被誉为“大牛”或“超牛”,虽然在我读本科的时代没有这样的说法,但同样在有“大牛”或“超牛”类的学生。

在我的母校,在我读本科的期间,蒋庆无疑是“大牛”,而且是“大牛”中的“大牛”,是“超牛”。

“牛人”的证明主要是才艺的体现,例如外语、考试成绩、拿手的绝技、出众的口才等等。我知道蒋庆是“牛人”,是别人告诉的,并没有真的见到其人的“牛”处,但大家都如此说,想来总是不会错。后来蒋的一篇文章使我见识了其人的“牛”处。

七十年代末到八十年代初期有一段时间大学校园里的学术空气相当活跃,大概是压抑太久的原因,学生们显得特别的兴奋,不同的观点充满着课堂,当时虽然只有三个年级——七八、七九、八零,全校不过千人,但每个班都有自己的“班刊”,诗歌、杂文、时评、论文、小说,剧本无所不有,真正成为小小百花园地。

虽是改革开放早期,但亦显现出思想解放的端倪和锋芒,有的论文无疑是那个时代思想开放的先声。蒋庆同学的《回到马克思》就是其代表作,成为当时“新三届”(77、78、80)最具有轰动性的论文。

论文仍然以文化大革命时期最常见的方式——大字报——出现,一溜十几页一开白棱纸在墙上铺开,一手漂亮的行楷抄就(据蒋庆回忆,书法者是同班同学李大毅),很有气势,在形式上便鹤立于其他文章之上。

因位置正置于教室去食堂的必经之路,于是这篇文章又成了同学们的另一道精神“大菜”,现在已不太清楚这篇文章的细节,但这篇文章的反思性和批判姿态却给我们这些从僵化时代走过来的人们一种棒喝,让我们警醒,文章现在看来已不算前卫,但在当时无疑是石破天惊之作,敢质疑我们对马克思理论传统或正统的认识,认为人们当时对马克思的认识实际上并非真正马克思主义的真谛,我们的认识恰恰背离了真正的马克思,我们的作为就是这种背离的结果,并造成了我们时代大悲剧的发生,应当回到真正的马克思那里,回归马克思主义的原点。

我们在惊讶蒋兄的胆大的同时,也叹服蒋兄文笔之气势、架构之宏大、论证之严密,文章一气呵成,观点张扬,棱角分明,读来酣畅淋漓,十分痛快。

当然也引起了校方和官方的注意,这是完全可以想象的。

如果蒋兄沿着此批判道路前行,应该是在西方哲学、经济学、政治学或其他学科方面的有所发展,以后蒋从事儒学的研究和发展,这是我没有想到的,那时我也不了解他。

……

不知蒋庆同学是何时转向儒学专攻的,只知道蒋留校后一直很少露面,十分低调,一种传言是蒋在政治上“有问题”,属于问题人物。问题的源头就是那篇《回到马克思》的文章。

想想在那个要求思想高度统一,放弃独立思考的年代,突然有人要用自己脖子上的东西来思考,想出一些上面没有“指示”的东西,那是一种多大的反叛和颠覆,据说蒋的这篇文章已经在高层挂上号,影响很大,当时听到这样的话,总有一种身上发凉的感觉。

学校得到上级指示要对蒋进行“帮助教育”,说服他树立正确的思想观念。教育者由一些从事政治经济学和思想教育的,理论功底比较扎实的老师组成。老师们首先肯定了蒋庆同学积极的一面,愿意思考,学习努力,知识面广,基础厚实,但随后便指出其政治上还比较幼稚,对马克思理论缺乏整体的了解,没有真正了解我们所发扬光大的马克思主义,不了解当代马克思主义的形成等等。

但蒋依据马克思的原著和现实一一回应,常常使老师们无言以对,帮助的场面常常展现的虽是“三英战吕布”,而“三英”们均悉数败下阵来,我们那时的所谓理论其实是苍白无力,不能自圆的。

一些曾经“帮助”过蒋的老师心里也明白自己所处的场景就是中世纪教庭与布鲁诺的对峙,真理并不在老师一边,而是在学生一边。

时代的可笑之处在于,大声喊的时候,其实自己也不相信。毛也说过,真理往往在少数一边,但这句话,毛却往往只用在当自己是少数人的场合。这就大概就是“政治辩证法”。

正是由于蒋没有“举手投降”,所以蒋尽管留校也没有,也不可能得到重用。大多数78级的同学由于其“先发位置”,毕业没有多久就一拐弯走上了“从政”的道路。

据说,蒋在学校期间一心只读圣贤书,致力于学问,因看破红尘,而醉心于宗教——佛教、道教、基督教,仿佛一下堕入空门,四大皆空,追求救赎。

我在留校以后几乎没有见过他一面。也没有见过他发表的文章,一说是其文章已经被有关部门“封杀”,不得面世;一说是惧文字狱,而不愿成文;还有一说是追求述而不作之风格。他也不申请职称,据说现在所保留的“讲师”这一职称,还是他夫人代为申请的。总之,给人的印象蒋是不食人间烟火的“高人”、“怪人”。

后来听说蒋去了深圳,真是令人吃惊不小,一位超然于饮食男女,四大皆空之人,如何突然坠人这灯红酒绿之中?

当时的印象是,要找钱去深圳,经常可以听到纸片变金,被钱砸晕的故事。深圳是个光怪陆离之地,出差去了深圳,别人看你的眼光都有些异样,就像九十年代初期去了海南回来一样。更具有反讽意义的是,蒋先生居然去的单位竟然是党校(后来改为行政学院)!

一种解读是,真正心中有佛之人,根本不在乎环境的世俗,真可谓“心不动,一切皆不动”。

一种解读是,深圳是当时最为自由之地,观念上的约束最少,这是蒋所需要的外部环境。

许多人认为,蒋去了深圳也就基本了去了“此生”,思想已经“出家”,不会有多大作为,只为他的才华所捏腕叹息。

区区之从蒋先生游,始于求学西南政法学院时也。彼时蒋先生以深思高举之故,蛰居歌乐山房,键户读书不授课。人罕遘其面,后进如余者不知有其人也。同窗唐兄,贵州人也,有高识,先知蒋先生其人,亟称之,乃随唐兄拜访焉。

某晚至歌乐山房,见蒋先生坐拥书城之中,神凝气定。谈起学问,目若耀星,声若洪钟,滔滔如水泻不能止。伟言大句,如雷霆直下,脑气为之震荡。又如大棒大喝,俗骨旧肠为之破裂。所言多刊落俗见俗情冥契真宰之旨。当时余多不解,然觉其中必有真意,故为之怵息感动而从之游也。

后区区游学糊口于北,蒋先生卜居于南。虽天涯暌隔,然可传书而教也。且蒋先生每北上,相聚辄推心置腹,教我不倦。日居月诸,尔来倐忽愈二十载矣。平居读蒋先生书,想其为人,未尝不油然生敬重钦慕之情也。

请大家注意一下,他是在西南政法大学毕业的,他并非儒学出身,而是出自我法门,出自我西南法门。他是我大学同学,我一直认为,当着他的面是这么说,背后说的时候可能更多:他是我们西南78级的,我们西南78级素以优秀著称,而他是西南78级里面最优秀的。但是,可能他这种选择要付出很多物质上的代价,那么他现在也是在承受着这种代价吧。

另外,我们还要介绍的就是,蒋庆先生还是我们中国当代唯一一个民间活着的书院的掌门人,我们应该把这种掌门人叫做“山长”,他在我们中国最伟大的思想家之一王阳明先生悟道的贵州龙场创建了一个传统的书院,叫做“阳明精舍”。我们从余秋雨的散文中可以看到王阳明这么伟大的名字在他的家乡已经不为人所知了,他家乡的那个“阳明医院”竟然被当地人以当地方言理解成了“养命医院”!(笑声)这是一种多么大的精神上的破产,一种多么大的文化上的悲哀!蒋庆先生在一个很恰当的时间,也就是说在儒学在中国普遍复兴的时候,在我们中国开始在自己的家园里面寻找自己的精神价值的时候,又在一个恰当的地点,也就是说在王阳明先生悟道的那个地方创建了“阳明精舍”。我相信这个精舍会越来越多地对我们的中华文明、对我们的精神面貌产生日益重要的影响。

那么,我还想说些什么?我曾经对今天听众的情况很不乐观,在二十分钟以前,我得到一个电话说只有前面六排坐了人。现在来的人之多,还有人站着,这种情况出乎我的意料之外。我经常地批评厦大人没有文化,没有功利以外的那种兴趣、那种意识,这是一种极大的悲哀。然而,今天的这种情况让我感到非常的高兴,我应该承认我对厦大学生的估计有所偏差,我非常愿意看到我的这种偏差是实际存在的,我为今天大家为这样的一个题目而来,而且来得这么整齐,为厦大感到自豪!

——节选自《儒学的真精神与真价值——蒋庆先生在厦门大学的演讲》,作者徐国栋,西政七八级本科生。

(十三)

西政七八级女生少,所以,不管长得好看不好看,个个都很神气。其中的舞蹈演员,更有明星风采。一个姓梁叫婷婷的女生,黑黑的眉毛,亮亮的眼睛,红扑扑的脸蛋,说好听的普通话,穿笔挺的军装走路,那些七八级的小男生只能远远行注目礼,断然不敢靠前套近乎。

不过,男生们的歌喉大多是在盥洗室练出来的,许多人喜欢光着身子大声哼哼过时的老歌,走不走调没人在乎,高音上不去也没人为你表示遗憾,那是一个随性的敢唱的时代,学习的重压之下,你不唱歌,难道号哭会好一些吗?

歌声是我们七八级同学的一种心情的放飞,思想的释然。上课前唱,下课后唱,考试完唱,受表扬唱,挨批评唱,同学间高兴了唱,闹意见也唱,洗澡时唱,擦干身子穿好衣服、梳好了湿湿的头发还唱,这样一来,怎么不个个都是歌者世界的元素,人人都是流行好歌的喉头。

虽说西政毕竟不是四川音乐学院,但他们中间有的人真的很行。尹田教授回忆说:

有一个叫蒋庆的,男中音嗓子可真棒,浑厚圆润,发音极准,至今回想还感到余音犹在。

蒋庆慈眉善目,为人谦和,喜欢斜着肩膀走路,有人曾戏称他是有表现欲,走到哪里都要给人家明示自己是拉小提琴的。

这位当年著名的自由主义者,因为在食堂的墙壁上发表《回到青年马克思》一文而闻名全校(甚至全国?)。

他喜欢高歌“伏尔加船夫曲”,每看他唱歌时全身心投入的神态,我就会产生一种特别的敬意。

——节选自《我们的1978——西南政法学院纪事》,作者舒扬,西政七八级法律本科生。

注:蒋庆,三班,在校时“男低音”,人称“蒋哥”,其研究“异化论”,常有巨篇在墙报或油印发表。毕业后党校教授,后结庐黔山,是当代大陆新儒学创始人。

注:刘艺乒,四班,在校时人称“刘才子”。毕业后是高校教授,善长篇大论,引经据典,他通过各种数据类比,得出甲大班(一至五班)胜于乙大班(六至十班)的结论。

尹田在西政乐队的时候,贺卫方在打鼓,蒋庆是男中音,黄松有喜欢唱民歌,永远只唱同一首歌,永远只和一个女同学二重唱,永远只让尹田伴奏。

2003年10月,蒋庆先生留影于阳明精舍附近之鉴性湖畔

蒋庆,字勿恤,号盘山叟,西元一九五三年生,祖籍江苏徐州,出生、成长于贵州贵阳。一九八二年毕业于西南政法大学法律系(本科),先后任教于西南政法大学、深圳行政学院。二〇〇一年申请提前退休。

一九九七年在贵阳龙场始建阳明精舍,二〇〇三年落成。

著有《公羊学引论》《政治儒学——当代儒学的转向、特质与发展》《以善致善:蒋庆与盛洪对话》《生命信仰与王道政治——儒家文化的现代价值》《儒学的时代价值》《儒家社会与道统复兴——与蒋庆对话》《再论政治儒学》《儒教宪政秩序》(英文版)《广论政治儒学》《政治儒学默想录》《申论政治儒学》《〈周官〉今文说——儒家改制之“新王制”刍论》等,主编《中华文化经典基础教育诵本》。

相关链接