【Thomas Mulligan】东西方如何相遇?——儒家贤能政治中的正义论与后果论

东西方如何相遇?——儒家贤能政治中的正义论与后果论

作者:Thomas Mulligan(乔治城大学市场与伦理研究院),翻译 Lynn

来源:Mulligan, Thomas. (2022). “How East Meets West: Justice and Consequences in Confucian Meritocracy”. Journal of Confucian Philosophy and Culture, 37, 17-38.

摘要:“贤能政治”历来存在两种理解模式。第一种模式将“贤能政治”理解为一种治理方法,即为了社会的利益而寻求让贤能(以某种方式定义)之人担任公职。这种理解源于孔子,其讨论范围是政治职位,并且可以得到后果论意义上的证成。第二种模式将“贤能政治”视为一种正义理论,即为了按照正义的要求给予人们其应得之物,依才能进行分配。这种理解源于亚里士多德,其讨论范围是广义的社会产品,并且可以得到义务论意义上的证成。作者讨论了这两种表面上截然不同的贤能政治传统之间的差异,尤其是概念上的差异;但同时作者也指出,尽管存在差异,但东西方的贤能政治之间是彼此和谐的,二者都是某种单一的、具有说服力的“贤能政治”概念的特殊形态。

对“贤能政治”(meritocracy)的理解历来存在两种模式。第一种是将其作为一种治理方法,这种理解寻求让贤能(以某种方式定义)之人担任公职。例如,这可以通过设立与中国古代科举制度类似的公务员考试来实现。(当代与科举最为类似的可能是印度的公务员考试,它控制着进入“全印公务员系统”(All India Services)的资格;在美国,类似的考试则被广泛用于中低级市政办公室的人员安排当中。)作者将这种模式称为“东方贤能政治”(Eastern Meritocracy),对其正当性的辩护很简单:如果依据才能(merit)选择领导人,就能得到更好的政治结果,如社会更加繁荣、政策更为明智等等。这是一种后果论意义上的证成。

“贤能政治”还有第二种理解模式,是一种关于分配正义的进路。这种理解很少专门涉及政治,而是涉及对稀缺社会产品的竞争,例如我们都会遇到的(非政治性的)工作和收入。由此,我们不会因为最贤能的申请者能够生产最多的零件,就把零件工厂的工作交给他;之所以把这份工作交给他,因为这是他依据其才能应得(deserve)的。这是一种义务论——而不是后果论——意义上的证成,作者将这种模式称为“西方贤能政治”(Western Meritocracy)。

本文的目的是阐明二者之间的区别,并讨论相关的概念问题。特别是,作者认为,尽管东西方贤能政治的讨论范围及证成理由有所差异,但二者在理论上可能并不像表面上看起来那样不同,从某种意义上说,也许它们都是某种单一的、具有说服力的“贤能政治”概念的特殊形态。

一、东西方的贤能政治

罗尔斯在《正义论》中指出,如果能够做到平等的自由、机会的公平平等以及差异原则,那么就可以拥有一个正义的社会;但是,白彤东和其他当代新儒家并不以这种方式看待他们的理论:东方贤能政治者的观点似乎在于,以受到儒家启发的另一种选择来代替当今的民主实践可以带来更好的治理。对于东方贤能政治者来说,思考当今的治理实践并讨论如何对其加以改进就是其目的所在。东方贤能政治的讨论范围是政治职位。它的证成理由是后果论的:我们想让贤能之人担任公职,因为这样能够产生最好的后果(或者至少比当代民主产生的结果更好)。

白彤东提供了《论语》和《孟子》中的大量文本依据来证明其理论是对古代儒家思想的忠实继承。作者进一步补充,东方贤能政治同样是对墨家思想的忠实继承:墨家的“尚贤”主张基于明确的后果论立场寻求贤能之人担任政治职位,认为在其他条件相同的情况下,人们本质上应当得到同样的对待,通过选用最能胜任之人而不考虑其社会背景来增进国家和社会的功利。

或许令人惊讶的是,柏拉图可以被解释为一位东方贤能政治者。《理想国》中的“哲学王”之所以能够统治,是因为他们拥有适当的品格和技能,这里“适当”是说能够用来造福人民。如果采用民主进程,“国家之船”(ship of state)则可能会搁浅,因为“水手”们(民主选举的领导人)不知道如何航行,而且总是争吵不休,但是一个“真正的船长”能够让船安全到达目的地。此外,在《政治家篇》中,柏拉图提出了与新儒家思想相一致的技术官僚观点:“统治者并非是那些特意要显示其政治才干的人,而是真正科学地理解统治技艺的人。”

对于西方贤能政治者来说,情况则有所不同。西方贤能政治的目标在于建立一个正义的社会,政治是社会生活的重要组成部分,但也只是其中的一部分,除此之外还希望确保其他更日常的社会产品的公正分配,例如工作和收入;并且,西方贤能政治往往不关心后果本身,虽然很可能带来极好的后果,但这只不过是遵守义务论规则的令人愉快的副作用,与正义无关。相反,正义是为了确保人们得到其应得之物。最贤能的零件制造者依据其才能应当得到零件工厂的工作;如果因为种族、性别、外貌或其他与才能无关的特征而没有得到这份工作,那就是不公正的。

西方贤能政治以及广义上建立在应得基础上之正义论的思想先驱是亚里士多德。影响最为广泛、也最为著名的是他保守主义的贤能政治正义观,既见于《政治学》,也见于《尼各马可伦理学》:“人们都同意,分配的公正要基于某种配得。”(译者按:此处翻译参考廖申白译本;苗力田则译作“没有人不同意,应该按照各自的价值分配才是公正”,供参考)事实上,亚里士多德关于才能的道德重要性的观点,即将其作为公正分配的基础,也是柏拉图在《法篇》中所预见的(因此,柏拉图在多大程度上是“真正”的东方贤能政治者是有争议的)。

在亚里士多德之后,学界对贤能政治的正义观,以及广义上的“应得”等话题的讨论,与“平等”等议题相比渐趋沉寂,尽管“应得”曾经被康德、莱布尼茨、西季威克、G. E. 摩尔、W. D. 罗斯等人暗中提及。同样,才能在当代西方哲学中也很少被明确讨论。现在,应得已经成为一种讨论正义的进路,尽管几乎总是作为承认其他正义原则(如平等、需要等等)的多元理论的一部分而相伴出现。作者认为,正义是建立平等机会并严格依据人们的才能对其加以评判的问题,仅此而已。

尽管西方贤能政治理论内部存在显著差异,但同样也存在重要的共同点,这些共同点构成了本文的主题,并且也将西方贤能政治理论与东方贤能政治理论区别开来。最重要的是,西方贤能政治理论(1)关注社会产品的公正分配,其中“社会产品”(social goods)被宽泛地解释;(2)建立在人们应当得到其应得之物这一义务论证成的基础上。

二、概念上的澄清

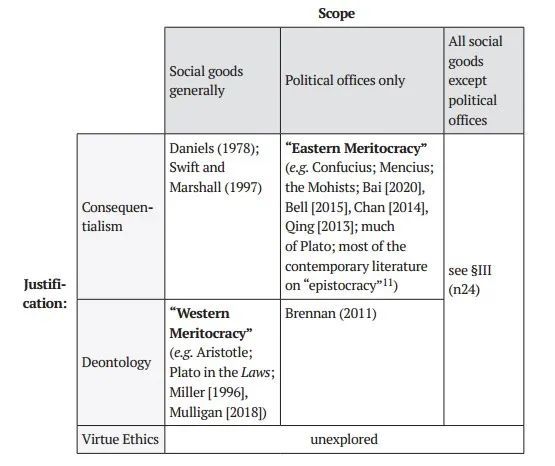

首先要明确的是贤能政治的讨论范围。显然,贤能政治与选人有关,亦即与决定谁应当获得稀缺的社会产品(比如工作)有关;然而,我们究竟在讨论哪些社会产品呢?界定贤能政治讨论范围的方法是无穷无尽的,但从现有文献来看主要有两种可能性:第一种取最大范围,即认为所有的社会产品都应当依据才能来授予;第二种则认为,只有适当的一部分社会产品——政治职位——才应依据才能来授予。在本文中,作者将简要讨论第三种补充的可能性,即除政治职位之外的所有社会产品都应依据才能来授予。其次的概念问题则涉及贤能政治的规范性证成,包括三种主要的可能性:后果论、义务论和美德伦理学。

因此,对“贤能政治”可以作如下划分:

关于这个表格,首先它并不完整,只是提供了一些特定的引用作为例证,而不是试图穷尽所有相关文献。其次,无论讨论范围如何,基于美德伦理学来为贤能政治提供证成几乎完全没有被探索过——这是非常自然的事,毕竟贤能之人就是将美德培养到很高程度的人。发展一种建立在美德伦理学基础上的贤能政治理论对哲学家来说很有前途。第三,一些哲学家在讨论贤能政治时(但不一定支持贤能政治)明确谈到了工作的分配,但这似乎只是一种修辞上的选择,而非哲学上的选择,这些观点同样适用于普遍的社会产品(包括收入等等),因此将它们放在表格的第一列是合理的。关键在于,这些观点并没有专门针对政治,而是关注作为分配正义论辩焦点的社会产品。

虽然“东方贤能政治”和“西方贤能政治”两种模式占主导地位,但现有文献中偶尔也会出现另外两种选择(表格的左上角和中间)。首先,人们可能会支持广泛基于才能的社会产品分配,但否认这是因为关注应得或遵守另一种义务论规则。相反,人们可能会按照后果论的思路进行推理,“贤能政治下关于才能的主张是出于对效率或生产力的考虑,不会支持更强意义的应得概念”。第二种可能性是只关注政治职位,并出于义务论的原因,寻求依据才能来填补这些职位,例如布伦南(Jason Brennan)认为,公民“有成为称职选民的权利”,对这一权利的尊重需要贤能政治的治理形式,在这种治理形式中“不称职或道德有亏”的人不允许投票。如果假设不称职/道德有亏的人与某些候选人相关,这就间接影响了政治职位的分配。布伦南并未主张不称职/道德有亏的人应当被排除在学术招聘之外,他只关心政治职位的分配问题。顺便说一句,人们也可能会同意布伦南关于选民不称职或道德有亏的观点,但却得出相反的结论,即这些事实要求民主政治而非精英政治。

最后一个概念性的问题。一般的东方贤能政治理论都不是用“正义”来表述的,最好被描述为一种“政治理论”(political theories)或“善治理论”(theories of good governance)。由此有人可能会想,如果不谈论“范围”问题(即一般的社会产品或仅仅是政治职位),我们就应当关注作为正义理论的贤能政治与作为“政治理论”的贤能政治。

但请考虑表格的第一列。西方贤能政治理论(中间偏左的条目)是一种正义理论,但后果论者(左上条目)或许并不这样看待自己。例如,丹尼尔斯(Norman Daniels)并不认为他所讨论的贤能政治模式与正义具有相同的论域和边界;斯威夫特(Adam Swift)和马歇尔(Gordon Marshall)也明确讨论了这一点,认为基于效率(即后果论理由)的贤能政治可能并不与正义相冲突,尤其当能够最大化增加最弱势群体所享有的社会产品时更是如此——在这种观点下,贤能政治的分配作为一种工具促进了正义,并不等于说正义就是贤能政治。

这一节的结尾,让我们来考察一下东西方贤能政治在道德规定上存在分歧的两个案例,第一个案例似乎是西方贤能政治提供了正确的道德结果,而第二个案例则似乎是东方贤能政治道德正确。

案例一。假设有一名白人求职者和一名黑人求职者在零件工厂工作,白人求职者每天可以生产9个零件,黑人求职者可以生产10个,由此认为黑人求职者比白人求职者更有能力是合理的。然而,这家工厂充满了种族主义者,所以如果黑人求职者被录用后,他的生产力将降至每天8个。

由此,东方贤能政治者会选择白人求职者而不是黑人求职者,因为可以得到更好的后果(每天9个零件,而不是8个);但西方的义务论贤能政治者会出于正义的考虑录用黑人申请者。为什么?因为黑人求职者比白人求职者更有能力,因此应当得到这份工作。作者认为后者更符合才能和贤能政治的概念。

这里,东方贤能政治者会批评西方贤能政治者违反了机会平等原则,因而这是他们不能接受的。然而,回顾一下东方贤能政治者对机会平等提供的证成理由:毫无疑问,是后果论的。无论家庭情况和其他特征如何,机会平等确保最优秀的公民能够担任公职从而为人民谋利。这通常是正确的,也是一个建立机会平等的很好理由。但是,对于那些极少数情况又该如何?假设生活在一个机会平等政策以最佳方式实施的世界里,这些政策已经产生了良好的后果;此时,我们遇到了一个案例,如前所述,种族歧视会偶然导致更好的结果。东方贤能政治者所支持的观点要求我们从事这种歧视行为;或者,至少东方贤能政治者必须对其理论目前缺乏的部分进行细微的调整(也许采用某种形式的规则功利主义)。

对于西方贤能政治者来说,事情则很简单:没有基于种族、历史的歧视,大多数时候遵守这一规则会带来好的后果,但有时不会;即使在不会带来好的后果的情况下,种族歧视仍然是不公正的。

值得注意的是,这一案例可以反过来。如今,人们经常声称,通过将申请人的种族因素纳入招聘决策,可以使劳动力“多样化”以带来更好的后果,例如高盛就认为“吸引和发展多样化劳动力对于帮助其公司增进可持续的经济增长以及金融机会至关重要”。作者认为,即使可以赚更多的钱,这样做也是绝对不公正的。基于自身的商业技能,高盛的这份工作或许对你是应得的;但基于种族,即使是部分出于这个原因,这份工作也不是你应得的。

案例二,考虑《论语》中直躬“亲亲相隐”的例子(“叶公语孔子曰:‘吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。’孔子曰:‘吾党之直者异于是,父为子隐,子为父隐,直在其中矣。’”)对此普遍的观点是,孔子和东方贤能政治者的观点是正确的:保护自己的家人,向当局隐瞒其罪行的做法是正直的(upright)——即使你知道他有罪。但另一方面,西方贤能政治者试图仅仅依据人们的才能对其加以评判,似乎会得出错误的结果。毕竟,西方贤能政治的共同目标是裙带关系,这与直躬对其父亲的做法相似。父亲是有罪的,难道他不应当受到惩罚吗?

作者指出:是的,父亲应当受到惩罚,直躬隐瞒其父亲的罪行是不公正(unjust)的。但请注意,这与孔子所说的并没有明显冲突:孔子主张,直躬保护其父亲是正直的,而不是说他这样做是公正的;换言之,“亲亲相隐”在道德上是正确的,尽管是不公正的。虽然这听起来很奇怪,但从概念上讲这是可能的,并且作者即将论证,这是完全正确的。

三、东西方如何相遇

东西方贤能政治之间的差异显而易见,但二者间的相似之处同样是惊人的。例如,首先考察来自东西方不同传统的两位代表性人物会如何反对平等。孟子认为:“夫物之不齐,物之情也……子比而同之,是乱天下也。巨屦小屦同贾,人岂为之哉?……恶能治国家?”约翰·密尔同样也反对平等(当然,这是在孟子几千年后提出的):“如果有人声称,对于每一种由社会所认可的权力,所有人都应该是平等的,我的回答是:只有当所有人在人的价值方面同等时才是这样。事实是,一个人并不同另一个人一样优秀。试图根据同事实不符的一项假设提出一种政治结构,这违背所有理性行动的规则。”

东西方贤能政治之间观点重叠的第二个例证,正如白彤东指出:“一方面,儒家的立场与福利国家的概念不谋而合,而反对自由放任主义者在政府问题上的观点;另一方面,儒家也赞成自由市场型政策,使得他们与自由放任主义者站在同一边,而与福利国家的倡导者分道扬镳。于是,他们的观点在经济政策方面与当今的左翼和右翼形成了有趣的比较和对比。”西方贤能政治也是如此。例如,作者强调的贤能政治正义论包含两个主要部分:(1)机会平等;(2)严格量能分配。左翼被建立机会平等所必需的再分配和公共支出(如教育)所吸引,但它抵制量能分配(希望促进“多样性”)——大致来说,美国左翼会支持(1)但反对(2);右翼赞同量能分配,但没有意识到家庭财富、裙带关系和其他违反机会平等的行为会如何影响分配结果——大致来说,美国右翼会支持(2)但反对(1)。借用白彤东的话来说,西方贤能政治与美国两种主要党派的立场形成了有趣的比较和对比。

考虑到这些相似之处,作者认为,或许这两种不同的传统以及表面上不同的理论共同指向一个单一的理想。为了解释这一理想何以可能,作者引入了一个“定时炸弹”思想实验:一个恐怖分子在城市中藏了一枚核炸弹,恐怖分子拒绝透露炸弹的位置,我们折磨他,但他仍然顽抗。我们还拘留了恐怖分子无辜的12岁女儿,并且相信,如果我们在恐怖分子面前折磨他的女儿,他就会透露炸弹的位置。那么,折磨这个无辜的女孩在道德上是允许的,甚至是必要的吗?

许多人会说“是的”。事实上,如果使得不这样做的后果变得足够糟糕,几乎每个人(除了顽固的康德主义者)都会同意这一做法。毕竟,如果不折磨这个无辜的女孩,那么就会有成千上万的无辜儿童死去。换言之,当一些道德决断的后果变得越来越严重时,对后果的考量会在某个时候控制道德决断。但需要注意的是,在任何时候都不觉得我们所做的事是“正义的”。即使我们认为在道德上是允许的甚至必须的,折磨这个无辜的女孩仍然是极其不公正的。

道德和正义的边界并不一致。由此得出的事实是,即使是一个完全正义的制度体系,也可能不时地要求一些在道德上不令人满意的东西。因此,在某些情况下,考虑到所有情况,要做的正确之事可能是不公正的。

在贤能政治的制度体系下,好的后果和正义很少会出现分歧。基于才能的聘用通常会带来最好的后果,后果最大化的招聘通常也意味着基于才能的聘用;给予公民应得的机会平等具有重要的社会效益,提高良好的社会效益也需要机会平等。当后果和正义在现实世界中确实存在分歧时,这种分歧往往是适度的。如果基于偏好和歧视而雇用了最有能力的零件工人,确实会得到更少的零件产出,但它们只不过是一些小零件;然而,政治职位却与此不同,因为它们的持有者所掌握的权力以及政治决策可以产生深远的后果。当谈论政治职位时,我们可能更频繁地发现自己处于一种不愉快的境地,不得不以最宽泛的道德名义进行不公正的分配,其中包括对后果的关注。

例如,假设有两位总统候选人,A和B。候选人A比B更为贤能——更加聪明、头脑更清醒、更加努力,等等。然而,A却遭到外国领导人的无端憎恨,如果A当选,将会导致一场糟糕的战争。如果B当选,和平将占上风。由此我们要问:谁应得总统之位?公正的结果会是什么?作者认为:A应得总统之位,因为他比B更为贤能,所以他应得这份工作。然而,如果我们问:谁应该当总统?答案似乎是B。以世界和平的名义,我们应该不公正地分配这个职位。

如果将这些元伦理学的考察应用于本文的区分,就会得出一种东西方贤能政治相互一致的观点。第一,正义是依据人们的才能给予其应得之物,正义不是一个多元化的概念,它是且仅是关于应得的问题。就此而论,西方贤能政治者在概念上是正确的;但与此同时,东方贤能政治者精英也并没有错,因为他们并没有提出关于正义或非正义的主张。他们只是回答了一个宽泛的问题:我们应该如何填补政治职位?二者之间并不存在不兼容的情况。其次,在政治职位这一特定语境下,东方贤能政治者主张政治职位的填补需要有助于产生最好的后果,因而通常应当依据才能来分配;但与此同时,西方贤能政治者也并没有错,他们只是说按照才能以外的某些依据来担任政治职位是不公正的,而不是说考虑到所有因素后认为这是道德上错误的。

这里并不是说,政治职位的任用应当始终关注后果,而所有其他工作都应该绝对基于才能,以便给予申请人其应得之物。事实上,这是错误的,尤其是因为一些政治职位并没有太多权力(有些仅仅是仪式性的)。因此,即使存在后果与正义的冲突,也是很小的冲突,在这种情况下正义起主导作用。这里只是解释为什么东西方两种传统会如此演变,并试图为它们的理论统一提出一条可能的路线。

由于东方贤能政治的讨论范围在历史上一直是政治职位,因而在发展其理论时一直关注贤能政治的良好后果;由于其理论的副作用可以给予人们应得之物,所以(通常正确地)认为这一理论是正义的,并且整体上对它感到满意。另一方面,西方贤能政治者主要关注工作和收入,将重点放在这些东西的分配正义上,并隐含地假设(通常是正确的)贤能政治的分配规则能够产生好的后果。这同样整体上令人感到满意。

这种元伦理学的解释与人们如何看待分配道德的实证研究相一致。实证研究(参见Mulligan 2018)当人们思考分配正义时,往往想到的是“应得”,而且只有“应得”;然而,当认为思考最广义上的分配道德时,往往会想到(1)正义/应得;(2)效率(即好的后果);(3)需要(在提升人们对分配最低兜底标准的认识方面)。

值得注意的是,我们并没有对道德这三个要素的每一部分给予同等的权重:正义/给予人们应得之物是最重要的事情,其次是关注人们的需要,再次是关注后果。虽然我们关注的是分配正义,但类似观点在其他情况下也可能成立。例如,直躬“亲亲相隐”似乎将正义与至少一项其他道德原则(即孝)对立起来,而孝在二者中更为重要。因此从最广义的道德视角来看,正确的做法是保护自己的父亲。

这一略显抽象的讨论其结果为何?首先,所有被贤能政治理念所吸引的人都应当在最大限度地扩大讨论范围这一意义上借鉴西方贤能政治。贤能政治在各种分配的语境下(也许还有其他语境)中都很有说服力,而且理论越普遍,就越有说服力。其次,我们对西方贤能政治理论的借鉴,还体现为将正义——依据人们的才能给予其应得之物——作为最首要的论点,在包括政治职位分配在内的各种分配语境中,这一点应当保持不变。正义是道德最重要的方面。因为分配正义是依据个人才能而定的,所以通常会通过给予贤能的人应得之物来促进良好的后果。与此同时,正如东方贤能政治所建议的那样,应该注意到这样一种可能性:出于极端的后果论原因,有时在政治领域很可能不得不进行不公正的分配,亦即不以才能为基础的分配。总之,东西方的“贤能政治”之间并非完全不可兼容,二者只是在关注点和历史上有所不同,需要在概念上加以分辨。