【陈以凤】撰集与传承:孔安国与《孔子家语》考论

撰集与传承:孔安国与《孔子家语》考论

作者:陈以凤(孔子研究院副研究员)

来源:《论语学研究第三辑》

《孔子家语》又名《孔氏家语》,简称《家语》,是记录孔子、孔门弟子思想言行以及诸国故事的经典文献。《家语》的成书与早期流传有一个相当复杂且模糊不清的过程,致使它在很长的历史时期内都被疑为伪书,甚至被视为伪书的典型之作遭到批判。受“伪书说”的影响,与之相关的问题如《家语》与经学大师孔安国的关系也是疑点重重,聚讼良久。而这一问题又牵涉甚广,特别是与《家语》后序的真伪等学术疑案息息相关。近几十年以来,大批出土文献相继问世,为重新认识诸多传世古籍的成书和流传情况提供了难逢的契机。借河北定州竹简、安徽阜阳木牍、上海博物馆藏战国楚竹书等出土文献的面世,《家语》的相关研究也迎来了新的局面,“伪书说”的观点渐生动摇。基于学界研究现状,本文结合新近出土的文献,踵武前贤,拟就孔安国与《孔子家语》的关系作一考证论析,不当之处,祈请方家指正。

一、《家语》“孔安国序”再考察

今传本《家语》为魏王肃所注,并附有序言,详细记载了此书的材料来源、成书过程及早期流传等情况。依据序言的文风和内容,学界一般将之分为三篇:一篇以孔安国口气撰写,被称为“孔安国序”;另一篇撰者不明,但从内容上看,写作时间明显晚于孔安国,被称作“后孔安国序”;第三篇是王肃注解《家语》时的自序,简称为“王肃序”。前两者又多附于《家语》一书后面,被通称为“后序”。“孔安国序”最早将孔安国和《家语》直接联系起来,对于考察《家语》成书问题意义重大。如顾颉刚先生曾说:“王肃伪作《家语》,赖以欺人者在其所伪造之孔安国序及孔衍表。欲辨《家语》之伪,不可不先知此义也。”此言虽意在申明《家语》之伪,但也说明了欲研究《家语》无法绕过“孔安国序”这一事实。

宋元以前,没有学者怀疑《家语》“后序”的真实性。明正德年间,何孟春注解《家语》时最早对“孔安国序”提出疑问,云:“《孔子家语》如孔衍言,则壁藏之余,实孔安国为之,而王肃代安国序,未始及焉,不知何谓。”可见何氏认为“孔安国序”是王肃代作。清代学者多承袭此说,如朱彝尊云:“安国《家语》‘后序’疑亦后人伪撰。”姚际恒《古今伪书考》说:“《唐志》有王肃注《家语》十卷,此即肃掇拾诸传记为之,托名孔安国作序,即师古所谓今之《家语》也。”而当时《家语》辨伪的代表人物范家相,不仅收录了完整的“孔安国序”,并且逐条作按语,证明此乃王肃伪作。经过范氏的论证,此序伪作几成定论。至近代,在以顾颉刚先生为代表的“古史辨派”笔下,《家语》之伪已是铁板钉钉,“孔安国序”则是王肃伪作、欺瞒世人的幌子。如屈万里先生认为“孔安国序”是为《家语》抄袭诸书、改易旧文作掩饰,它与孔衍奏都喜用“正实”两字,大概出于一手,为王肃或其徒所伪作。近三十年来,当代学者在对《家语》一书进行重新研究的同时,对“孔安国序”的真伪问题也有论及,大致可分真、伪两派,但学者们多仅是申明观点,鲜有深入探究者。有鉴于此,笔者对“孔安国序”做了详细的论析考辨。首先,考察、比勘《四库全书》《文献通考》《西汉文纪》《家语证伪》,以及日本的太宰纯本、冈白驹本六个版本之“孔安国序”的内容,得知六个版本所存在的异文多系辗转传抄所致,不关乎对其真伪的判定。其次,汇总诸家对“孔安国序”所提出的主要疑点,如“七十二弟子”之说晚出;秦始皇焚书“不燔诸子”与史实不符;序言所载“荀卿与秦之书”“高祖克秦,悉敛得之”与“吕氏专汉,取归藏之”以及“汉景帝时募求书籍”等事其他文献不载;王肃不提孔安国编辑《家语》一事令人费解。通过对这几处疑点审查论析,我们发现“孔安国序”内容上的饱受质疑之处,细而绎之,并不能成为判定其晚出或伪作的切实证据。最后,其他传世文献、出土文献及《家语》本身的记载可佐证“孔安国序”相关记载。如:《论语》中所载孔门弟子记录、整理孔子言论的事迹与序言所提《家语》编纂材料的来源若合符节;上博简《民之父母》竹简形制特征与序言所提及的竹简情况基本符合;阜阳双古堆汉墓出土简牍的情况亦在很大程度上可以证明序言所记述的《家语》材料在汉初“散在人间”,“与诸国事及七十二子辞妄相错杂”等情况。

此外,“孔安国序”对《家语》流传、成书的细节记载清晰,其他文献未有齿及,从所载一些关键细节上亦可对其作者作合理的推知。其一,序言涉及一些具体时间,为我们考察其作者提供了重要的线索。如云“元封之时,吾仕京师”,其中“元封”为汉武帝的年号,也是整篇序所提到的最后时间,故而其作者当为武帝时人,卒于元封年间或其后。而孔安国大约生活于景帝前元元年(前156)至武帝太初四年(前101)年间,与假定作者的时间契合。其二,序中详述《家语》辗转流传的过程,如:“孝景皇帝末年,募求天下礼书,于时士大夫皆送官,得吕氏之所传《孔子家语》,而与诸国事及七十二子辞妄相错杂,不可得知,以付掌书,与《曲礼》众篇乱简合而藏之秘府。”对《家语》材料的重得以及竹简的混乱情况这种细致具体的描述,我们认为只有亲历其事者才能讲得如此明白,即如胡平生先生所言:“王肃可以根据孔氏后人提供的资料写出孔氏的家世谱系和安国的生平,可是大概很难编造孔序所述‘孔子之言及诸国事、七十二弟子之言凡百余篇’简书入秦,归汉,流传的经过。”孔安国正生活于汉景帝、武帝时期,为亲历者,对这一过程有着详细了解,从时间上看此序完全可能出其手。其三,“孔安国序”云:“窃惧先人之典辞将遂泯灭,于是因诸公卿士大夫,私以人事,募求其副,悉得之。”此处作者交代了“自己”撰集《家语》的动机以及获得《家语》材料的经过。所谓“窃惧先人之典辞将遂泯灭”,显然是为彰明祖宗之业,与孔安国为孔子后裔的身份相符。还需值得注意的是,序言介绍《家语》材料是通过“私以人事”(即通过私人关系)才“募求其副”,笔者认为这种非正当途径得书的过程恐怕只有当事人清楚,别人难以伪造。

故而,“孔安国序”在历史上虽然受《家语》“伪书说”的影响流传不广,但也经历了复杂的传抄过程。各版本之间的异文乃传抄所致,并不能成为判定其是伪作的确凿证据;序言本身的内容,并无不合史实的谬误之处,也与迄今所见的出土文献毫无扞格。且序言内容的细节之处,往往非亲历其事者不能一一俱道,后人难以伪造。依照《家语》编排方法,此序当是成书之际业已完成,早于王肃之时。故而,就目前的研究而言,《家语》“孔安国序”存在较大比例的真实性要素,当为西汉孔安国所作。

我们必须注意到“孔安国序”与“后安国序”、《家语》三者的真伪不能一概而论,需要具体分析考察。“后安国序”关于孔壁出书的种类、孔安国的年龄以及献书的时间等方面的记载多有令人质疑之处,还有待深入研究。而今本《孔子家语》已非孔安国编辑时之原貌,经历了王肃注解以及上千年的辗转流传,少量的整理与改动自然难免,但这并不等于伪作,需要慎重对待、理性研究。

二、孔安国编集《孔子家语》

“孔安国序”是探讨孔安国与《家语》关系不可或缺的重要参考。近年来的出土文献多有与《家语》《说苑》内容相近者,比勘之下透漏出不少孔安国编集《家语》过程中的具体细节,使我们对于孔安国的工作有更细致的认识。下面即依据序言所载,并结合目前的出土文献资料,详加论析孔安国是如何编集《家语》一书的。

(一)材料搜集

“孔安国序”载:

元封之时,吾仕京师,窃惧先人之典辞将遂泯灭,于是因诸公卿、士大夫,私以人事募求其副,悉得之,乃以事类相次,撰集为四十四篇。

孔安国此段自叙虽文字不多,但信息丰富,介绍了他编集《家语》的缘由,收集原材料、撰集等工作的过程。由序言前面所述:

吕氏专汉,取归藏之,其后被诛亡,而《孔子家语》乃散在人间。好事者亦各以意增损其言,故使同是一事而辄异辞。孝景皇帝末年,募求天下礼书,于时士大夫皆送官,得吕氏之所传《孔子家语》,而与诸国事及七十二子辞妄相错杂,不可得知,以付掌书,与《曲礼》众篇乱简合而藏之秘府。

可知汉初“《孔子家语》原简”的状况是:其先散在人间,与他书妄相错杂,后入秘府,由“掌书”负责掌管。而此时孔安国正于京师任谏大夫,知悉此事,“窃惧先人之典辞将遂泯灭”,出于对孔氏祖业的珍爱,“私以人事募求其副”。通俗地讲,他是通过非正当途径得到“家语”原材料的,求取过程可谓颇费心思。故而这一搜集过程虽寥寥数语,但不难让读者体会到孔安国身为先圣苗裔、传承家业的使命感和责任感。

(二)整理编辑

“孔安国序”没有记载孔安国整理《家语》材料的详细情况,目前结合出土文献学界对此方面的研究有所推动。如宁镇疆先生指出:出土文献如阜阳双古堆1号木牍章题中所载不仅与《孔子家语》的相关篇章大致对应,更与《说苑》十分接近,三者比较,显露出《家语》存在诸多改动、重组的痕迹,而这种改动当出于孔安国之手。不过原来存于传世文献的老问题依然困扰学界,甚至由于出土文献的加入而变得复杂起来,如传世本《家语》与《说苑》所记内容有诸多互见之处,而定州八角廊汉简《儒家者言》和阜阳双古堆木牍既有与《家语》相近者,也有与《说苑》相近者,究竟是谁抄袭谁的争议之声一直不绝于学界。笔者认为,客观而言,四者的材料应该有共同的来源即先秦时期孔门弟子对孔子言行事迹的记载。基于此前提,并参照学界相关研究成果,我们通过将《家语》与《说苑》、阜阳双古堆1号木牍章题比较,认为孔安国对原材料的整理编辑工作,主要包括以下三方面。

其一,改动文字,剪裁材料。

首先,《家语》在称号上为避讳作了改动。与《说苑》及阜阳双古堆1号木牍章题相比较,《家语》所载多有不同。如下表所示的两例:

-7.png!article_800_auto)

从上表来看,三者内容相近或相同,但在称呼上阜阳双古堆木牍和《说苑》都称“仲尼”,惟《家语》称“孔子”,笔者认为这当是孔安国对原材料作了改动。因为对于孔安国等孔子后裔来说,直接称孔子之字“仲尼”是为不尊。另外,通读《家语》全书,我们发现书中只有一处提到“仲尼”,即在《家语·本姓解》在介绍孔子的家世、生平时云:“……生孔子,名丘,字仲尼。”而此处也是出于介绍的客观需要。这一点更证明书中改称“孔子”,是孔安国为先人避讳的表现,也说明他在整理《家语》时作了文字上的改动。

其次,《家语》在内容上有所省略。

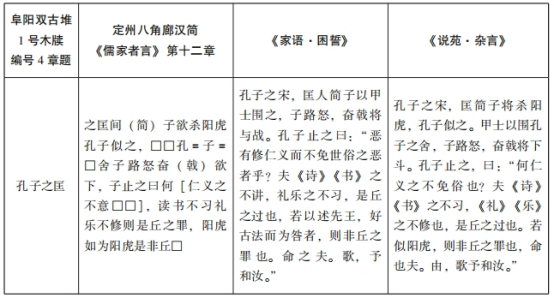

阜阳双古堆木牍、定州八角廊汉简、《家语》、《说苑》皆记载了孔子被匡人围困之事,列下表以示之:

仔细对比它们同中有异,差异有二:一是在第一句中,出土文献阜阳木牍章题与《儒家者言》简文都是“孔子之匡”,而传世文献《家语》《说苑》均为“之宋”。据学者考证,正确的说法应该是“之匡”。二是出土文献《儒家者言》与传世文献《说苑》,它们的记载都不止一次提到了阳虎,但是《家语》却根本没有言及。相形而下,《说苑》与简文更接近,所述更合理。原因在于《家语》只说“匡人简子以甲士围之”,却没有说明围孔子是因为简子欲杀阳虎,而孔子貌似阳虎。这样看来,如果说上述五种文献有共同的材料来源的话,那么很明显改动可能性最大的是《家语》。此处《家语》故意隐去阳虎,其原因或如宁镇疆先生的解释,杀阳虎就要引出杀孔子,这显然于“尊”不“讳”。孔子是孔安国先祖,在孔氏后裔心中的形象高大,格外受尊重;而阳虎却是鲁国史上劣迹不少的反面人物,名声极差。在孔安国看来,二者自然不可相提并论,为维护先祖形象,故刻意将其“长似阳虎”的细节删去。此处与上述鲜称“仲尼”一例,意图相同。

其二,润色语句,解释说明。

如上所言,阜阳木牍与《家语》《说苑》内容互见,同中存异,除了上面所列的改动称呼、剪裁材料外,还能显露出孔安国对个别文句的润饰与诠释,这从下举数例中即可见得。

由语言比勘可见,《家语》更为精致详细。如,阜阳双古堆1号木牍编号27章题:“子路持□孔子=问曰。”此章与《家语·好生》篇的记载相对应,其文为:“子路戎服见孔子,拔剑而舞之。”同时《说苑·贵德》篇也有同样的记载,其文作:“子路持剑,孔子问曰。”三者对比,可以看出《家语》中多了“戎服见孔子”“拔剑而舞之”的形象描述,较之木牍与《说苑》简单的“持剑”二字,更为生动。

又如,阜阳双古堆1号木牍编号29章题记载了孔子赞论晏子送曾子言之事:“曾子问曰□子送之。”《家语·六本》和《说苑·杂言》有更为详细的记述。

《家语·六本》载:

曾子从孔子于齐,齐景公以下卿之礼聘曾子,曾子固辞。将行,晏子送之曰:“吾闻之,君子遗人以财,不若善言。今夫兰本三年,湛之以鹿醢,既成,啖之,则易之匹马。非兰之本性也,所以湛者美矣。愿子详其所湛者。夫君子居必择处,游必择方,仕必择君,择君所以求仕,择方所以修道。迁风移俗,嗜欲移性,可不慎乎?”孔子闻之,曰:“晏子之言,君子哉!依贤者固不困,依富者固不穷,马(蚿)斩足而复行,何也?以其辅之者众。”

《说苑·杂言》载:

曾子从孔子于齐,齐景公以下卿礼聘曾子,曾子固辞。将行,晏子送之,曰:“吾闻君子赠人以财,不若以言。今夫兰本三年,湛之以鹿醢,既成,则易以匹马。非兰本美也,愿子详其所湛,既得所湛,亦求所湛。吾闻君子居必择处,游必择士。居必择处,所以求士也。游必择士,所以修道也。吾闻反常移性者欲也,故不可不慎也。”

比勘之下,可以明显看出《家语·六本》的语句更精美,经过了充分的润饰,整体内容更清晰深入。如记晏子所言,以“游必择方,仕必择君”,“择君所以求仕,择方所以修道”作类比,指出“迁风移俗,嗜欲移性,可不慎乎”,从而突出了“君子居必择处”的重要性。而《说苑》的记载“(君子)居必择处,所以求士也。游必择士,所以修道也”,虽也形成对仗,但“游必择士”与“所以修道也”缺乏必然的联系,从整体上说也不如《家语》的表述层次分明,更为深刻。

在具体内容上,《家语》还有不少解释说明。如阜阳双古堆1号木牍编号20章题“孔子=行毋盖”,对应《家语·致思》“孔子将行,雨而无盖”一句。同时《说苑·杂言》亦有相关记载:“孔子将行,无盖。”三者比较,可知木牍章题与《说苑》更为接近,而《家语》多出了“雨”这样的背景说明。

又如,阜阳双古堆1号木牍编号41章题为:“孔=见季康子。”《家语·子路初见》记载:“孔子为鲁司寇,见季康子,康子不悦。”而《说苑·政理》中载:“孔子见季康子,康子未说,孔子又见之。”三者对比,木牍章题与《说苑》开头语句完全相同,而《家语》却增加了对当时孔子身份背景———“为鲁司寇”这样的解释性说明。

再如,阜阳双古堆1号木牍编号46章题“孔子=之周观太庙”,此章见于《家语·观周》,文曰:“孔子观周,遂入太祖后稷之庙。”《说苑·敬慎》则记载为:“孔子之周,观于太庙。”此处也是木牍章题与《说苑》的表述更为接近,《家语》将“太庙”解释为“太祖后稷之庙”。

由上述几例可知,孔安国在编辑《家语》材料时不仅对行文加以润色,而且增文补史进行了说明,便于读者了解事情发生的背景。

其三,重组材料,合并章节。

阜阳双古堆1号木牍章题多是每章的开头几个字或者本章内容的概括语,将它们与今本《家语》对比,还可发现两者篇章分合的不同。

阜阳双古堆1号木牍编号19章题为:“子路行辞中尼敢问新交取亲。”此章题见于《家语·子路初见》之文,谓:“子路曰:‘由请终身奉之,敢问亲交取亲若何?’”但在今本《家语》中该部分却并非独立成章,在这句话之前还有一些语句。同时《家语》此章的内容又分别见于《说苑·杂言》第34章、35章。而阜阳双古堆1号木牍编号44章题为“子路行辞中=尼=曰曾汝以车”,正好与《说苑·杂言》35章的内容相对应。由此可知,对于“子路行辞孔子”之事,阜阳双古堆1号木牍和《说苑》都分为两章记载。在定州八角廊汉简《儒家者言》中亦有相关的记载,整理者将之分作两章。因对孔子的称呼不同,一称“中(仲)尼”、一称“孔子”,笔者认同分两章的主张。为清晰考察四者异同,特列下表:

对比表中四者,可知区别有二:其一,章节分合上,除《家语》外,其他三者都是分为两章的。并且从阜阳木牍章题的编号(19与44)看,这两章相隔较远。而《家语》的一章涵盖了他书两章的大意,显然此处孔安国对材料进行了合并。大概他认为两章都是以“子路行,辞于仲尼”开头,形式相似,故合而为一。其二,文字表述上,《家语》与其他三者也不同。木牍、汉简和《说苑》都是“新交取亲”章在前,“赠汝以车”章在后,《家语》正好相反。宁镇疆分析《家语》此处颠倒顺序是有特殊考虑的,理由是:“赠汝以车”章前置就有明显的统摄后章的意味,并且增添了“汝所问也,在五者中矣”“由请终身奉之”等承前启后的语句,使得合并以后的章节更像“一章”。此解释比较合理。从内容上看,原来两章中孔子的答话都涉及“忠”“信”“礼”,确实具有相通之处。应是孔安国发现了两章形式相似、内容相通,将之合并为一章;在合并过程中还作了精致的改动修葺,如调整顺序、增加过渡,使得合并后的新章节逻辑清晰、文通字顺。

另外,宁镇疆通过将出土文献与传世文献对比,还列举了《家语》其他几个合并章节的例子。如《家语·六本》篇“吾死之后”一章是合并《说苑·杂言》的第32、46章而成,《家语·致思》篇“孔子谓伯鱼曰”一章将《说苑·建本》的第14、15章进行了合并,《家语·六本》篇“回有君子之道四焉”一章由《说苑·杂言》的第29、30、31章合并而成。由此不难看出,孔安国整理《家语》文献时,还作了章节重组的工作。而将合并前后的章节比较,我们发现孔安国基本上是把内容相通的两章或三章进行合并,并且在合并中还增加了过渡语,使整章浑然一体,其高超的编辑手段,令人叹服。

(三)编次集录

对《家语》原材料编辑之后,孔安国开启了汇编成书的工作。“孔安国序”道“以事类相次,撰集为四十四篇”,其中“以事类相次”是孔安国编集《家语》所遵循的一个原则,即按事情的类别排列章节次序,从而使整书的顺序符合一定的逻辑。深入考察《家语》一书四十四篇之排列,确实如此。从整体上看,《家语》之编排是将从秘府得到的《家语》材料的副本整理所得的篇章置前,其他材料所得的篇章附后。具体说来,即如张固也、赵灿良所指出的那样:今本《家语》四十四篇,其中前三十七篇为弟子所记孔子言行,实为全书之主体。第三十八篇《七十二弟子解》介绍孔门主要弟子,第三十九篇《本姓解》介绍孔子家世渊源,第四十篇《终纪解》叙述孔子去世。后三篇与后世在书末附以作者生平等材料的做法极为相似,具有全书附录的性质。后面多出的《正论》等四篇记载孔子言论的文字,原因在于吕氏所传本与“诸国事及七十二子辞妄相错杂”,又因“与《曲礼》众篇乱简合而藏之秘府”而发生新的错杂,孔安国将这些错杂的材料汇编为后四篇,附于全书之末。如此看来,孔安国是基于《家语》原简在秦汉间的流传过程来编排全书整体篇目顺序的。

就具体各篇排列的次序来看,《家语》一些相邻篇章之间也存在着内在的联系,或者说有内在的逻辑。如《家语》第一篇《相鲁》讲孔子仕鲁之事,第二篇《始诛》写孔子任司寇之事,两篇都是讲孔子执政于鲁的情况,故前后相连。又如,第十八篇《颜回》记载了颜回与孔子、孔门弟子的言论交谈,第十九篇《子路初见》杂记了孔子与弟子子路、宰与、子贡的对话,第二十篇《在厄》记载了孔子在陈、蔡险恶处境中与诸弟子的对话,第二十一篇《入官》记载了子张向孔子的请教询问之事,第二十二篇《困誓》记述孔子与弟子子贡、子路在困境中的言谈行为。这几篇所记主要是孔子与弟子的对话以及弟子的言论、表现,故而在书中集中连续排列。

凡上所述,不难看出孔安国基于“以事类相次”的原则,对《家语》原材料进行了重新编次,分别将记载孔子的言行、孔子弟子们的论说、孔子家世、孔子临终情况的篇章进行排列,使各篇之间有着鲜明的内在逻辑。需要注意的是,毕竟《家语》原材料经历了曲折的流传过程,与《曲礼》乱简相杂,有些材料不好归属,使得孔安国在编辑《家语》的过程中确实存在生硬拼合的情况。如《执辔》篇,他将“子夏问生人万物气分”章、“子夏问易”与前面“论政”两章材料合为一篇,两者内容不类,明显有杂凑的嫌疑。但是可以肯定的是,孔安国的编次工作一定是尽心尽力的,进行了认真的分析梳理,努力使这些材料按顺序相排符合一定逻辑,保存了孔子与早期儒学的重要文献资料。

《家语》成书后,孔安国又撰写序言附后,除详细介绍此书的流传、编集等情况外,还特别说明了他对材料舍弃之理由———“自别属《曾子问》”“本不存乎《家语》”,并说“将来君子不可不鉴”,提醒读者注意。整个序言将《家语》一书的历史和自己所做的工作娓娓道来,正类似当今作者或整理者为说明写作原委所作的前言或者后记,成为我们今天了解《家语》流传和成书的宝贵资料。

基于上面的考述,我们再反观序言中的“撰集《家语》四十四篇”一句,此中“撰集”二字意味深长。它强调了《家语》之成书并不是简单的材料汇集,更有“撰”的成分在内。从前文所述我们得知孔安国在文献整理工作中,非常用心地改动称呼、润色语句、解释背景,同时还剪裁材料、合并章节、增加过渡语,而这些也正是他“撰”之部分的具体表现。经历细致编撰的过程,成书后的《家语》文字表述清晰细致、章节组织有机统一,篇目排列井然有序。

三、《孔子家语》的流传与汉代孔氏家学

孔安国所撰集的《家语》的流传过程,见载于书后所附的“后安国序”之“孔衍奏言”和“王肃序”中。“孔衍奏言”称:

臣祖故临淮太守安国建仕于孝武皇帝之世,以经学为名……安国为之今文读而训传其义,又撰《孔子家语》,既毕,会值巫蛊事起,遂各废不行于时。然其典雅正实,与世所传者不同日而论也。光禄大夫向以为其时所未施之,故《尚书》则不记于《别录》,《论语》则不使名家也。臣窃惜之,且百家章句无不毕记,况《孔子家语》古文正实而疑之哉?又戴圣近世小儒以《曲礼》不足而乃取《孔子家语》杂乱者,及子思、孟轲、孙卿之书以禆益之,总名曰《礼记》。今尚见其已在《礼记》者则便除《家语》之本篇,是灭其原而存其末,不亦难乎?臣之愚以为宜如此为例皆记录别见,故敢冒昧以闻。

此份奏言摘取于“后安国序”,核心内容为上书汉成帝“辨《家语》宜记录别见”。对于孔衍的奏言,学术界素有真、伪两种看法。清人范家相在其《孔子家语证伪》一书中力辨其属王肃伪作。今人不同意这种观点,如魏玮在《〈孔子家语〉“三序”研究》中对范氏所列辨奏言为伪的证据,如博士(孔衍)之奏不见于他书,《汉书·艺文志》并未记载有此奏事,孔衍不可能见刘向《别录》等一一作了反驳。考诸史实,范氏辨其伪是受《孔子家语》“伪书说”影响所致,所列伪据多难以成立。笔者认为整个“后安国序”不一定可靠,前文亦有论及,但所录孔衍奏言内容在当时应有官方存档,向壁虚构的可能性较小,其内容与其他史料所载汉成帝刘向校书之情况相符合,还是比较可信的,当为“后安国序”作者如实录入。奏言言辞恳切而激愤,透露出孔衍对安国所传孔家学术的珍视与厚爱,以及对刘向《别录》未著录《家语》的气愤与不满。孔衍高度褒扬了《家语》一书,笔者认为此书既为上呈成帝的奏章,其言必严谨慎重,不敢虚称。

由此奏言又不难知《家语》成书后的命运,其在汉代与其他的孔家古书(《古文尚书》《古文论语》《古文孝经》)命运相似,都没有被立为官学。而在“孔安国序”中孔安国自叙称撰集《家语》的缘由是“窃惧先人之典辞将遂泯灭”,其保存先人遗产,传承家业的意图显而易见。故而在立学官无望后,为避免“先人之典辞将遂泯灭”,我们认为孔安国肯定将它遗于子孙,即如《尚书序》所言的“传之子孙,以贻后代”。“王肃序”载:“孔子二十二世孙有孔猛者,家有其先人之书。昔相从学,顷还家,方取已来。”又《连丛子》记载孔长彦、孔季彦的学术活动时,云:“家有先人遗书,兄弟相勉,讽诵不倦。”两者皆言孔家有“先人之书”在内部传承,《孔子家语》当为其中之一,而孔长彦、孔季彦、孔猛也当是《家语》传习者。据学者考证孔猛为孔季彦之孙,而王肃也正是通过孔猛而得孔家之书。他得书后,发现其中与自己所论“有若重规叠矩”,十分欣喜,认为是“今或者天未欲乱斯文,故令(孔猛)从予学,而予从猛得斯论”,进而为《家语》作注,并将之公布于世,最终使《家语》广泛流行开来。此书家传的历史也由此结束。亦可知,《家语》一书从西汉孔子第十二世孙孔安国到三国时期的孔子第二十二世孙孔猛一直传习不息,有着久远的孔氏家传过程。

李学勤先生于1987年在《竹简〈家语〉与汉魏孔氏家学》一文中指出,在“汉代儒学定于一尊之后,孔子后裔一家出过若干人物,有的受封袭爵,有的仕宦显贵,也有一些世守家学,成为一个学派……学者中最早的一个是孔安国……此后有些人传习他的学术”。由此论可知,孔安国与汉代孔氏家学的兴起和发展有密切的关系。汉代孔氏家学内容丰赡,传习今、古文《尚书》,世修古文经书,教育宗族子弟,呈现出一派兴盛的面貌。孔安国对《家语》的撰集与传承无疑属于汉代孔氏家学中的重要内容。

《家语》全书四十四篇,包括与孔子有关的各类小故事数百个、孔子语录数百条,是现存记载孔子事迹与言论最多的文献。尽管或如“孔安国序”所云,其非“正实而切事者”,而且“属文下辞往往或有浮说”,但毕竟材料传自先秦,渊源有自。王承略先生对此书作了较详的评价:首先,《家语》保存了某些独一无二的文献资料,是研究孔子、孔子弟子及先秦两汉文化典籍的重要依据。其次,《家语》保存了比较准确可靠的文献资料,可以对传世的其他典籍匡谬补缺,具有足资参考利用的史料价值。复次,《家语》保存了一大批比较原始的文献资料,有许多地方明显地胜于其他相关古籍,具有重要的版本、校勘价值。杨朝明先生称其为“孔子研究第一书”,并作了高度的评价,说:“《家语》不仅是专门的孔子儒学的记录,而且在规模上也超过了儒家‘四书’中的任何一部。与《论语》的简略相比,《家语》有完整的场面;与《大学》《中庸》作为专题论文相比,《家语》中的思想更为全面;《史记》记录了孔子事迹,但《家语》的记录时代更早,内容更多,更加准确。”《家语》的重要学术价值也从侧面凸显了孔安国的历史功绩。他撰集《孔子家语》为后世研究孔子和儒家思想保存了丰富而宝贵的文献资料,其以家学形式传承《家语》亦为孔子思想的传播、孔氏家学的发展做出了重要贡献。

综上所论,孔安国作为汉代孔氏家学和两汉经学史上的重要传承人,其与《孔子家语》的关系有赖于出土文献的佐证,得以明晰。由“孔安国序”推论,孔安国从秦、汉初流传的“孔子之言与诸国事、七十二弟子之言”的原简副本以及相杂的“《曲礼》众篇”的竹简中整理出四十四篇,“以事类相次”,撰集成书,又特作序言介绍成书原委,并以家学形式流传于孔家内部,直至三国孔猛时。而今本《家语》已非孔安国编辑时的原貌,经过了王肃注解以及上千年的辗转传抄,少量的整理、改动、增损自然难免,但这并不等于伪作,需要慎重对待、理性研究。

责任编辑:近复