【虞万里】《蜀石经集存》序

|

虞万里作者简介:虞万里,男,西元一九五六年生,浙江绍兴人。现任浙江大学马一浮书院讲席教授,曾任上海社会科学院历史研究所研究员、上海交通大学特聘教授。兼任《经学文献研究集刊》主编。著有《榆枋斋学术论集》《榆枋斋学林》《上博馆藏楚竹书<缁衣>综合研究》《中国古代姓氏与避讳起源》《文本视野下的诗经学》等。 |

《蜀石经集存》序

作者:虞万里

来源:《蜀石经集存》序言

汉、魏、唐、蜀、北宋、南宋和清代的七朝石经,虽然都以碑石爲载体,但其文本、字体、经传、碑式,与镌刻时的标准文本、通行字体、书写阅读习惯相应,都有一定的变化,形成各自的特色。孟蜀广政石经的特点,一是帖式形态的小型碑石,与汉、魏、唐大型碑石不同;二是经传并刻,以经文大字、注文双行小字面目呈现,亦与汉、魏、唐石经的单刻经文不同。帖式形态便于椎拓装订和翻阅,经传并刻则便于亟速理解经文。这种石刻形态,并非一蹴而就,它是在充分吸取前代阅读习惯和文本书写形态逐渐变化和发展到一定阶段的基础上形成的。回溯前三种石经的形制和与之相应的经学文本形态的变化和发展,可以深刻地理解蜀石经的特点。

熹平石经刊刻时,纸张已经发明,然经典文本的书写仍处于简帛阶段。简牍书写经典起源很早,延续时间却很长。汉末经师郑玄晚年注释《三礼》时,所见所取文本仍都是简牍;与其年代相先后,熹平石经刊刻之偶发起因是有人刮削改写兰台简牍文字以合私家文本,是其所取所据文本亦爲简牍,可以互证。现今出土的战国、秦汉儒家简牍长度一般多在汉尺一尺(二十三点五厘米),长者达四十多厘米,一简字数或多或少。汉制规定书写经典用二尺四寸简,武威《仪礼》汉简长度在五十五厘米左右,与汉制相符。汉简《仪礼》每简字数由六十多字到一百二十字不等,虽有编线四道,但文字却通栏直下,唯编线处空开不书。推而广之到所有儒家简牍,一律直书到底。稍前于《仪礼》简的马王堆帛书《周易》等也是通栏直下。从某种视角而言,汉石经是书写经典标准简牍形制的直接投射,所以,熹平石经虽高二米有余,仍是每行七十多字通栏直下,显示出简牍时代的常规书写形态。用二尺四寸简牍书写经典,字大而疏者约容六十余字,小而密者可达一百多字,将之置于当时的几案,允在头不必上下过大移动而视线可以扫视、阅读的范围内。但若将字形放大到八分,翻刻到通高二米多、宽一米许的石碑上,矗立于太学前,碑式整体虽尚属匀称,而抄录、摹写必须抬头观顶端之字,下蹲看基石之文,存在一定的不便。这种不便受制于诸多的历史因素,是时代的局限。

六七十年后曹魏镌刻三体石经时,纸张是否已普及到可以随意书写所有经典,尚不敢断言。魏武帝曹操和鲁肃“手不释卷”之“卷”,是简牍、绢帛还是纸张,现也无法指实。但石经以古、篆、隶三种字体书写经文二十字,形成六十字一行,是残石呈现的实际形态。溯其成因,碑石高广与熹平碑式近似,两种石经并立于太学讲堂之前,容易导致思维趋同。因此,无论经典的书写是否已用纸张,可能都无法改变三体石经直行而下的镌刻样式。其有限变化,即一行中字数的多少——汉魏石经每行相差十多字,很可能取决于古文和篆体字形狭长的缘故。汉魏石经的碑式文本,可供士子校覈、摹写、抄录,却不便于影拓后展读学习,故《隋志》所载一字石经、三字石经多少卷,似乎已是经剪裁割裱后的卷帙,而具体却很难质指。

纸张的稍稍普及,当在曹操和鲁肃之后数十年,左思的长篇巨制《三都赋》写成之际,皇甫谧作序以高其声价,文士竞相传抄,造成洛阳纸贵。纸贵须从两方面看,一是文章高妙,值得抄读摹写,于是抄写者衆,二是西晋时纸张确实还不如后世易制易得。两晋时书写纸张的高广尺寸,当然因地因时因具体情况而无法划一。现今流传的敦煌儒家经籍写卷,有的残损严重,有的不标示尺寸。相对而言,书写工整的敦煌佛经写卷大致高度都在二十五厘米上下(波动于二十四至二十七厘米之间),偶有窄至二十厘米,宽至三十厘米者。书写工整的佛经一般每行多容写十七字左右,而相对草率的儒家经典如伯二五二九《毛诗故训传》,抄写率尔,每行二十一至二十八字不等,抄得较爲工整的如伯二五三〇《周易注》,则每行基本控制在十五字,也有十三至十四字者。伯二五二三《春秋左氏传集解》每行十四至十七字不等。所以唐代的写卷高度和每行容字似当以佛经经卷爲基准。高度不超过三十厘米的纸张,是窄于古代书案的宽度,而每行以十七字爲基准而稍有上下增减,既是成人手肘上下移动书写的距离,也与书者目测距离控制限度相应。

唐石经矗立于西安碑林已近一千二百年,今实测其碑高二一〇厘米,文字书写高度约二〇二厘米。上下分爲八栏,每栏高二三至二三点五厘米,每字高二厘米,宽一点八厘米,字距一厘米。每碑宽度不一,大致在九十一到九十四厘米左右。唐石经处于纸张已经普及,书册制度已经形成的大和(文献中太和、大和并出,本文一律改爲大和)、开成间,其文本依仿六朝以来盛行的书册和写卷形态,分层横行,从右至左书刻,应是情理之必然。唐石经碑式清人王昶和魏锡曾等都有过记载,侯金满经实地考察和深入研究,在前人研究基础上又有更深的认识,并作出明晰的描述:唐石经整碑分成八栏,每行平均十字,碑式布局以经典的篇卷爲单位,即每卷(篇)字数以每行十字横书而得出一卷(篇)之总行数,而后将一卷(篇)总行数依整碑所分八栏平分,得出每卷(篇)在整碑所占行数,从右至左横书镌刻。每卷(篇)字数多寡不一,故其在上下八栏的碑石上所占行数也不相同。由于每碑碑石宽度恒定在九十一至九十四厘米左右,一般容三十五到三十七行,最多不超过三十九行,故按照经典篇序依次书写镌刻,就会产生某一卷(篇)文字由上一碑横跨到下一碑的情况。又因某些经卷文字过多,因此亦出现横跨两碑、三碑的现象。他推测这种分层横书跨碑形式,与中古的书册制度有密切关系。(侯金满《唐石经碑式与中古书册制度关系探微》,《文献》2021年,第4期)从唐石经分层横书的碑式形态,可以推测当时的影拓技术已经成熟,因一经椎拓,即可黏连成旋风装,极便翻阅研习。当然,这种镌刻形态与帖式刻石孰先孰后,尚须有更多的实物来证实。蜀石经确是明显的帖式刻石,尽管它与丛帖的兴起与先后关系也需要进一步研究。

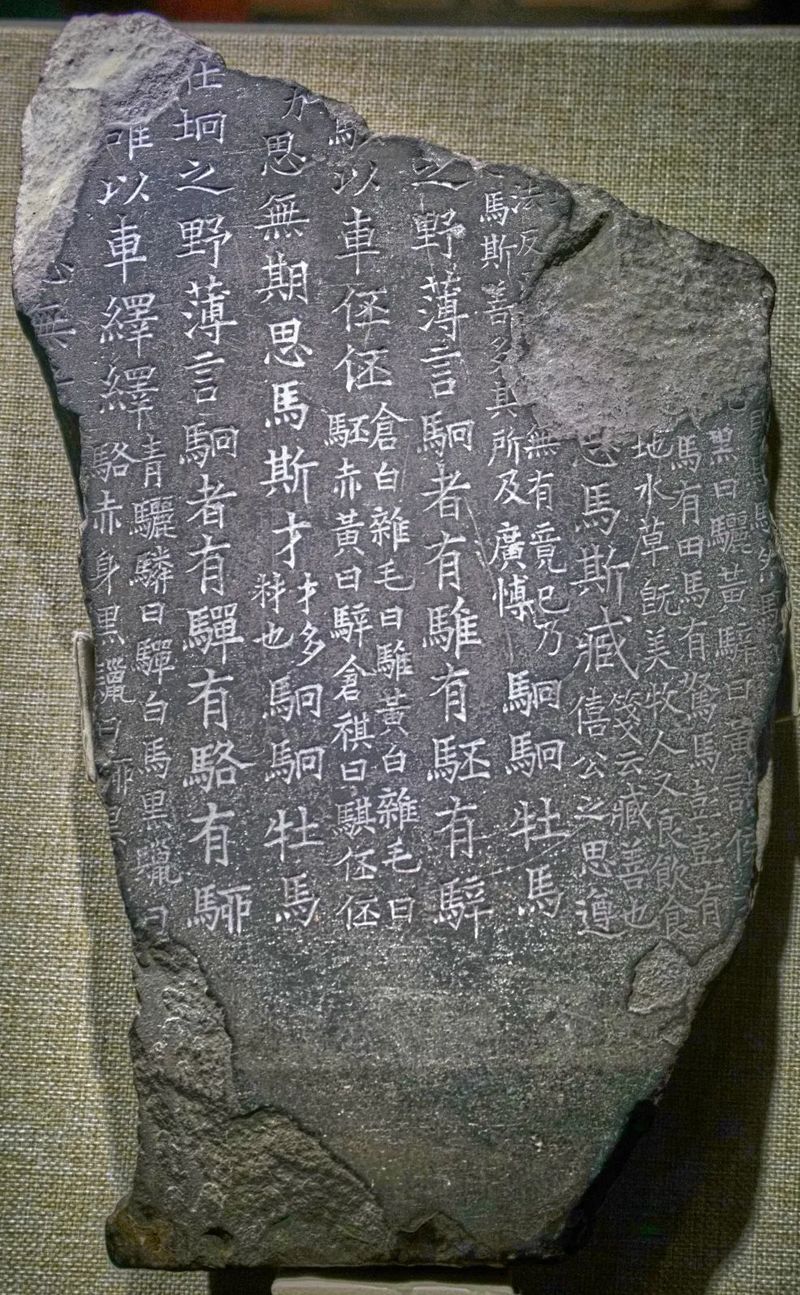

据王天然研究,蜀石经“原石书刻部分长约九十厘米,纵高约三十厘米,计入四边留白则整石约长一米、纵高约半米”,“蜀石经《毛诗》原石一面约容三十七行,大字满行十四字,小字满行二十字左右,单排布局,双面书刻”。(王天然《蜀石经形制謭识》,《文史》,2019年,第三辑,中华书局)与唐石经相较,蜀石经纵高三十厘米,每行大字十四字,一字亦在两厘米左右,可见唐、蜀石经同样作爲石刻碑版,阅读、观赏须有一定距离,故字形大小相仿。唐石经每行十字,蜀石经每行十四字,殆因唐石经整碑高大,蜀石经碑式相对矮小,阅读时站立距离须有远近差别,故行容字数略有多少;且蜀石经还夹有双行传注小字,故大字不宜过密过小。这样推测,是基于与中古写卷每行十七字比较而得。我们阅读写卷距离,一般要近于观赏碑刻的距离,对象近,视线控制力强,字形不妨略小,对象远,视线控制力弱,字形必须略大。结合五代北宋版刻而言,每行在二十一二字左右,这是书卷可以随意凑近阅读,字形允许更小一些的缘故。如果这种推测有一定道理,则唐、蜀石经字体大小和每行容字多少都是当时策划者和工匠深思熟虑而定出的碑式。唐石经每栏上下相距仅二厘米左右,而蜀石经则约近十厘米,此则因唐石经整碑要容纳八栏,没有多余的空间,而蜀石经单栏横行,就美观起见,也须上下留足边框。

四种石经碑式沿革变化如上,而文本之衍化则更爲复杂。

先秦儒家经典文本,在秦汉之交时,先后由篆文转写成隶书,转写过程中不免产生误认或错写,流传过程中更增磨灭与残泐因素。逮及孔壁和山巖屋壁之六国古文写本显世,校覈隶书今文本,可以看出很多因误认、磨灭和残泐而造成的错譌与经师牵强附会的说解,刘歆、班固谓“后世经传既已乖离,博学者又不思多闻阙疑之义,而务碎义逃难,便词巧说”,当即指此而言。六国古文固然可以校正今文经本的某些错譌和臆说,但因其字体奇形多变,难以辨认,同样带来很多识读上的困难,以致经师仍不得不揣度文义,用自己方域中同音和近音来推求与文义相合的古文正字,此一过程就经师主观层面而言是“汉读”,从字与字造成对应、构成异文的客观而言则是“通假”。不同的汉读和通假形成不同的文本,不同的经师爲自己的汉读文本所作的解说即是不同的师说。经师各以不同的学说传授,形成汉代的师法和家法,最终导致五经博士的增立。各师法间师说和文本凭借官学逐渐固定,但在经义上互有歧义甚至相左,在一定程度上妨碍了通经致用政策和策略的施行,于是需要召开石渠阁和白虎观会议来统一经义。石渠阁和白虎观两会虽在某些经义上取得官方的一种倾向性意见,却并未消弭各家文本的异同,所以才会有削改兰台简牍文字之举。熹平石经选择七经中一家作爲主要文本,而将同一经的其他家法文本异文经校勘后刊于碑阴,使无论研习哪一家师法的人都有一个可依凭的标准文本。从这个意义上说,熹平石经之刊刻,是汉代今文经本在皇权指导下走向统一的第一步,它是在十四博士和官学外的衆多家法上进一步确立了以申培《鲁诗》、梁丘《易》、欧阳《尚书》、大戴《礼》、严彭祖《春秋公羊》爲主的今文本系统。可惜的是,随着刘汉与曹魏政权的兴替,经学也由今文经转向古文经。刚刊立不久的熹平石经转眼成爲明日黄花,被三体石经替代。三体石经以古文、篆文和隶书三种文字刊刻,其古文的来源一直有争论,其实,不仅古文的来源需要检讨,连篆文和隶书文本的选取也必须追溯,它是古文本的篆隶对应转写,还是另有一种用篆隶书写的古文经文本的配合?只是出土残石有限,暂时无法比较研讨。但有一点可以确定,曹魏既然刊立古文经,必然是依据当时官学经师公认的、有目共睹的古文经文本。

今古文经学的兴替,导致今文经文本的逐渐散佚甚至失传。但尽管文本先后散佚、失传,其文本中的某些语词、文字仍会被无意混入或有意替代到通行的古文经文本中。因爲魏晋以后虽然古文经盛行,但今、古文经的对立已泯灭消解。纸张的渐行普及,原来裹粮从师的读书形式也相对改变,除在官学中求学,个人也可通过日益普及的传抄文本独自学习。无论是国学师受还是个人研读,经师和学生都可能根据所能见到的今古文经本选择适合于自己对经典理解的文字作解,这并非是篡改经文,而是改有所本,即有前代经师文本依据。作出这种判断的证据是,《毛诗》在东汉中后期开始盛行,字形由隶转楷,至两晋以后几乎独行天下。隋唐间陆德明《经典释文》收录《毛诗》音义者十七家,录存近一千组异文。这些异文除楷书点画之异外,有用毛传传文替代而产生的异文,有用郑笺笺文替代而产生的异文,也有用王肃注文替代而产生的异文,有的异文竟和《韩诗》相同,证明择取三家《诗》文字入《毛诗》之情况确实存在。颜之推《书证》篇列举河北本、江南本、江南旧本、俗本,以及《释文》和《五经正义》所举官本、定本等异同,可以想见民间随手所抄,信手而改,不断产生异本,而官方则不断校勘,努力规范,冀望形成统一文本的历史境况。进入唐代,颜师古有定本,孔颖达有正义本。但孔氏《正义》单行,不与所疏文本合一,故《正义》仍然无法规整官本和民间文本。开元、干元、贞元三朝都曾校勘经典,大历间张参校勘后书于国子监讲论堂东西厢,宝历时齐皞、韦公肃再校而书于木版,至郑覃于大和初年重新校勘,而后书丹刻成开成石经。郑覃所校,其取舍不必一定符合汉魏经师文本,但应是代表唐代官方校勘的,从颜、孔之后,历经张参、齐皞、韦公肃已还的“定本”。这个定本的经文在大和和大和以前写本散佚殆尽的前提下,无疑成爲严可均所说的“古本之终,今本之祖”。

唐石经作爲“古本之终”略如前说,其作爲“今本之祖”,首先要辨析的就是后唐长兴年间由冯道、李愚发起刊刻的九经印版——即北宋国子监版的蓝本,与孟蜀刊刻的广政石经之关系,以及两者的祖本问题。因爲长兴九经印版刊刻时间在前,广政石经的镌刻过程在后,从有竣工记载的广政七年(944)一直到北宋末年方始刻成。所以一般论蜀石经者,多先述长兴刻本刊刻过程,接叙蜀石经的刊刻,给人的印象是,蜀石经是依据长兴刊本而刻。此当略予辨证。

刊版九经始刻于长兴三年(932),据《册府元龟》和《五代会要》所记,它的经文是以“西京石经本”——即“今本之祖”的唐石经爲底本,注文则是请研习专经的博士儒徒将写本上的注文勾稽移置到相应的经文下。其注文文本来源史书缺载。长兴版九经中《周礼》刊成于后周广顺三年(953),所附刻的《九经字样》刊成于后晋开运三年(946),可知前后长达二十余年。蜀石经系蜀相毋昭裔捐俸金所刻,其所据文本,曾宏父《石刻铺叙》“孝经一册二卷”下记云:“孟蜀广政七年三月二日右仆射毋昭裔以雍京石本校勘。”所谓“雍京石本”,当然是开成石经,以开成石经作爲校勘本,可见原本与长兴版取开成石经经文雕版者不同。长兴版是开成石经原文,而蜀石经仅是以开成石经校勘。开成石经是郑覃在大和本基础上校勘后上石镌刻,蜀石经无论取何种写本爲底本,其在取开成石经拓本校勘过程必有去取,两者不会完全相同,这或许就是晁公武校勘后有三百二科之异的缘故。

蜀石经经文与长兴版来源略异,已可证两者无承袭关系。若再从政治和地理上考虑,五代割据的政治形势,各自爲政,且从后唐的洛阳到孟蜀的成都,相去遥遥一千多公里,不可能洛阳刻成一经,传送到成都再翻版上石。当然,从时间上看,长兴雕版在前,广政刻石在后,蜀石经镌刻经传受到长兴刊版的影响不无可能。毋昭裔年轻时借《文选》遭受白眼,其刊刻《文选》《白帖》之类亦在情理中,而捐资刊刻九经经传这种浩大工程,很可能是长兴刊版的消息在十多年中传到了成都。笔者曾经这样思考,蜀石经最先刻成的是《孝经》《论语》《尔雅》三经,时在广政七年三月至七月。此三书是蒙学必读,符合毋昭裔发愿让天下读书人有书读的初衷,也与刊刻《文选》《白帖》相应。其《周易》刻成于广政十四年(951),前此数年长兴版《九经字样》刻成,冯道、李愚的九经计划已昭然若揭,若消息传到成都,自会激起毋昭裔更大的宏愿,索性将三经外其他诸经一并续刻以成一功,此虽属推测,却不无可能。

无论蜀石经之镌刻是否受到长兴刊本的影响,所要确定的是,蜀石经的注文从何处得来?回溯唐石经及其前身,张参校勘九经书于泥壁,齐皞、韦公肃校勘书于木板,都只是经文,无注文。但从陆德明《经典释文》所载分析,六朝到唐初,广泛流传的儒家经典多已是汉魏经师传注合一之本。敦煌残卷所出,亦以经传、经注合一本爲多,偶有单经本,大多爲民间读书人抄书自用。再就孔颖达、贾公彦等所作《正义》分析,既解经文,亦解传注,显示出六朝“义疏”体盛行之后,经典与汉魏经师的传注常态下已不再分开。所以,唐石经虽只镌刻经文,其每经大题下仍注明汉魏经师的姓名,如《易》“王弼注”“韩康伯注”、《书》“孔传”、《诗》“郑氏笺”、《周礼》《仪礼》“郑氏注”。《礼记》虽将《御删定礼记月令》置第一,题“集贤院学士尚书左仆射兼右相吏部尚书修国史上柱国晋国公林甫等奉勑注”,而《曲礼》以下仍标“郑氏注”,帮助由张参到郑覃所校勘的九经也是经传合注本,只是镌刻石经时,取经文书丹上石。由此可证张参、齐皞和郑覃校本都是一脉相承的经传合一本,亦即大和写本必定是经传合一本。唐石经刊成于开成二年(837),下距朱温移易唐祚尚有六七十年之久。尽管文宗之后唐朝一直在走向衰败,但举世瞩目的大工程石经刊成后拓本颁布各地自在情理之中。至于张参、齐皞、郑覃在相继校勘写本时,是否对传注文字进行校勘,或虽校勘而不经意,今难以推测。但经他们校勘后的大和写本在此后的数十年中会传播开来,至少各路藩镇和地方政府能够获得的机率很大,当然在传抄过程中也不免走样。退一步言,即使地处西南边陲的成都当时未获得大和经传写本,爲了镌刻石经工程,从各种渠道去寻觅,也在情理之中。成都离长安近而离洛阳远,所以从民间渠道获得可能要比官方交涉更简捷。

当然,经传合一本既从隋唐以来都已传遍各地,偏西的成都地区原来就有也完全可能。但北宋赵抃于治平元年(1064)出知成都,作《成都记》,谓毋昭裔“依大和旧本令张德钊书”,绍兴年间的席益作《府学石经堂图籍记》,说毋昭裔是“按雍都旧本九经”,赵氏、席氏都亲见蜀石经,深知蜀石经爲经传合一本,“雍京石本”是不附传注的经文本,如果赵氏“大和旧本”、席氏“雍都旧本”仅指不附经文的“雍京石本”,至少词义上无法包容毋昭裔所刻的经传合编的蜀石经。又因由长兴本经补刻、翻刻的北宋国子监本是来源于雍京石本即唐石经,是宋人的一种常识,所以赵、席两人都用一“旧”字,点明毋氏所用是大和写本而不是石本,大和旧本、雍都旧本是经注合一写本,而不是只有经文的“雍京石本”。晁公武说“蜀人之立石”,“而能尽用大和本,固已可嘉”。晁氏亲与石经之事,固是明白人,他不用“雍京石本”或“石经”一词,而用“大和本”,假如他的大和本是指石经本,与长兴本所据相同,毋氏的举措也就不那么“可嘉”了。王应麟也说:“伪蜀相母昭裔取唐大和本琢石于成都学官,与后唐板本不无小异。”王氏后文即举晁公武《石经考异》三百二科和张的《石经注文考异》四十卷。在近五十余万字中有二百三十个异文,只能是“小异”,而注文的异文可以达四十卷之多,真的“不无小异”。可见王应麟说毋昭裔所取的“大和本”确实是指经传、经注合一的大和旧写本,即赵氏、席氏之“大和旧本”和“雍都旧本”,亦即由张参到郑覃一脉相承的校本。毋氏取大和旧本,校以“雍京石本”,或改或不改,所以和完全取开成石经爲底本的长兴雕版本有差异。如果毋昭裔直接取开成石经经文上石,曾宏父就不可能记其“以雍京石本校勘”,晁公武明知其用开成石经经文,则与长兴监本所取相同,再组织人员去校勘两者异同,尽管也有意义,但意义似乎不大,因爲校出的异同也就是两者在摹写上石刊刻过程中与唐石经的差异,且无法判定是非。再进一步追究,晁氏之时,唐石经的拓本取用方便,他何以不直接取唐石经拓本去校蜀石经和长兴监本,以直接显示两者与唐石经的异同是非?其之所以要以蜀石经校长兴版,正因爲蜀石经用大和旧写本,是唐石经的母本,可以追溯雍京石本以前的文字样貌。所以雍都旧本九经、大和本,都是指郑覃据以校勘上石的大和旧写本。

由上所述,蜀石经是毋昭裔取大和时经传合一的写本,校以开成石经经文,爲避免开成石经分栏跨碑写刻的纷乱,采取了单栏帖式的形态刊刻。但由于没有成立一个机构有序的专门管理,校勘、书写不精,以致颇多纰缪。

蜀石经残石(现藏四川博物院)

蜀石经单栏横书,经传兼刻,所以累累千余石,宋代曾爲专辟石经室以储。晁公武之后,曾宏父、赵希弁都曾专门述及。及入元之袁桷有诗说“草堂旧咏迷陈迹,石室残经卧落晖”,则元初石经已圮毁堆积,任余晖斜照而无人顾及,入明而石不见存,并拓本亦希觏。后人对如此体量的蜀石经之亡佚,有过各种推测,钱大昕认爲亡于蒙元破蜀陷城,近代因清乾隆时福康安修城,掘城址曾获残石,二十世纪三十年代在拆除城垣时又发现残石若干,故马衡认爲是修筑城垣时以爲石料。王天然认爲修筑城墻发掘所得残石数量过少,与成千块碑石差距太大,指出应考察两宋成都府学的旧址,可能曾就地掩埋。笔者认爲三种推测都有可能,并不矛盾。蒙元入主中原,世祖于至元十五年(1278)四月庚辰,曾听许衡建议,“遣使至杭州等处取在官书籍版刻至京师”,有轻便的版片,就不必去搬运笨重的石片。推想战乱之际,铁蹄践踏,石经被推倒摧毁,累累如石丘,故袁桷能亲见其堆卧在斜阳之下。既然石经已凌乱堆积,无法椎拓利用,而修城需要石料,取而用之,就像北魏冯熙、常伯夫先后爲洛州刺史,毁汉魏石经“以修建浮图精舍”一样,上下千载,心理相同。石材始终是修筑的基础材料,筑城是利在民衆,取用废弃的石经更属理所当然。至于发掘所得太少,或当年筑城所取不多,则寻找、探勘成都府学旧址,便成爲研究石经者的一种冀望。

二〇二三年十一月写于马一浮书院

(本文见于上海古籍出版社出版《蜀石经集存》,引用请以正式出版物爲准)

《蜀石经集存》

虞万里主编,王天然编著

责任编辑:近复

作者文集更多

- 【虞万里】训诂起源与传播形态 04-13

- 虞万里 著《文本视野下的诗经学》出版··· 04-13

- 【虞万里】《石经研究文献集成》序 07-26

- 【虞万里】王锷《礼记注》定本序 07-10

- 【虞万里 徐兴无】由《礼记注疏长编》··· 07-03

- 【虞万里】经典的集解、集说和长编 ——··· 06-26

- 经典研读社第二期,虞万里主讲《诗经》··· 05-25

- 【虞万里】《蜀石经集存》序 01-21

- 虞万里 著《中国古代姓氏与避讳起源》出版 08-26

- 【虞万里】中国经学的经典文本与思想内涵 05-23

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行