【阿帕德·绍科尔采】我们的思想荒漠

我们的思想荒漠

作者:阿帕德·绍科尔采 著 吴万伟 译

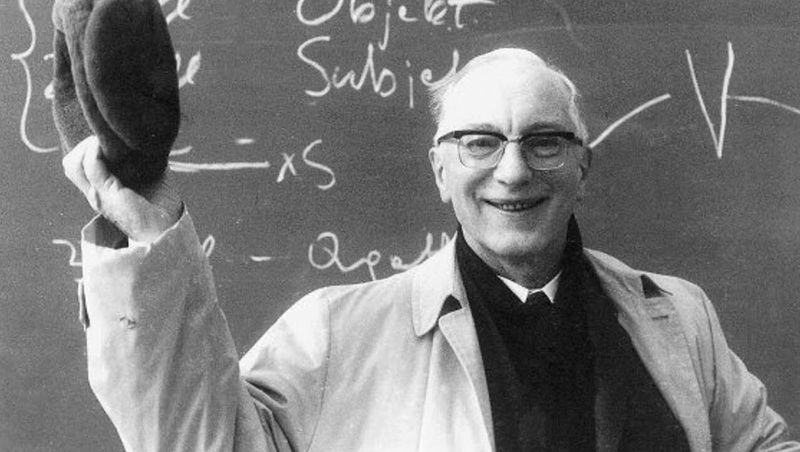

埃里克·沃格林( Eric Voegelin)

最发人深省的时代中最发人深省之处在于我们仍然不肯动脑子思考。

----马丁·海德格尔

从思想上看,我们现在不仅仅生活在荒漠中。荒漠是一种虚无。我们当今的确沉浸在虚空之中:网络的虚空;更广泛地说,讨论很多和哀叹不已的“公共空间”的虚空;首先是媒体---现在已经越来越多地出现在网络上,也成为虚拟的虚空。我们非常聪明但并不智慧的科学家们现在渴望说服我们,相信生活在绝对虚空的空间里,几十年前,这个想法还仅仅是科幻小说中的场景呢。[1]

这个虚空是最大的荒漠,它在沙漠滋生蔓延,没有什么能够如此有效地生产一个完全开放的和公共媒体的荒漠。这个虚空是伟大的平等者,在这个虚空中,人人都能讲话,在这个虚空中,这种讲话的结果不仅取决于个人的品质和功德,而且取决于模因传染的盲目过程---但是,或许正因为是盲目的,它们能够被聪明和无情者利用人性的弱点来谋取私利---我们和阿格尼斯·霍瓦特(Agnes Horvath)一样将那些人称为骗子、小丑、寄生虫---是邪恶的许多形态。[2]

生活在虚空中意味着完全成规模的文明危机,正如沃格林(Voegelin)等人(比如匈牙利思想家贝拉·哈姆瓦斯(Béla Hamvas (1897-1968) 或者当今时代的约翰·安纳森Johann Arnason))很早时间就预言过的结果。

谈到“文明的危机”对很多人来说,尤其是那些相信进步的人来说简直就是一种诅咒。但是,相信进步就是这样的一种信仰,对长期的历史演变轨迹有所了解的任何严肃的学者都非常清楚,相反的情况是真实的:唯一不可避免的历史“规律”是衰退。存在突然的、有限的阶段,几乎是无法解释的繁荣和增长奇迹,就像在埃及、古希腊米诺斯克里特岛(Minoan Crete)、雅典、罗马、或者形形色色的“文艺复兴”阶段等地出现的情况那样。但是,这些事件,在经过了短暂的或者偶尔有些更长的繁荣之后不可避免地产生缓慢的和无法解释的衰败过程。对此过程的著名记录就是历史学家吉本的《罗马帝国的衰亡史》,这是现代历史学的奠基性的经典著作。他的“历史哲学”在下面的段落中变得透明清晰,或许---这样的命题必然会发生---并非没有过分或越轨之物:“在蔓延十个世纪的阶段里,破坏在缓慢和悄悄地进行中,这场破坏的对象是支撑那些庞大机体(意思是古罗马)的基础。”[3] 现代性的历史学描述当然需要自己的吉本---虽然这在至少若干世纪里是不会出现的---剑桥思想史学派的成员之一约翰·波考克(John Pocock)的名为《野蛮和宗教》的六卷本工程当然是个重要指标,它在这个方面强调了吉本永恒的当代意义。这本著作是当今历史学的最重要贡献之一。

本文是旨在这方面取得些微进步的系列文章中的第一篇,通过探索当今的思想荒漠、造成这样“虚空化”(voidification)的理由和解决问题的可能办法。

荒漠探索者

沃格林是我们文明危机的主要诊断者,通过他提出的“现代诺斯替主义主题,和我们思想荒漠的相关探索者通过破坏语言产生的东西等等,这种情况后来就进一步加剧突飞猛进。但是,本文不是从恢复他的主要相关观点开始的,我们假定这些东西是大部分读者都非常熟悉的,而是要试图建立起他与某些常常被归类为相反阵营的思想家的直接联系,如果不是公然的敌人阵营的话,焦点主要集中在马丁·海德格尔和米歇尔·福柯身上。[4] 接着重点关注重要的和至今仍然影响力很大的荒漠化力量---马克思的观点以及以“法兰克福学派”为代表的当今延续者。

最早探索我们时代荒漠的哲学家之一是海德格尔,他早在1939-40年的时候就注意到第二次世界大战的必然结果是荒漠化和浩劫。到那时,海德格尔早已超越了他与纳粹的调情,这是非常不幸的和愚蠢的错误,它比其他任何东西都更清楚地暴露了他的低贱出身和后来眼中判断错误的倾向性。在他看来,“荒漠是所有存在决定的可能性的堆积和扩散。提前进入和只是缓慢打开自身的荒漠成为消耗掉尼采思想的隐蔽的藏身之所,虽然有各种反对意见,荒漠仍然有其必要性。”(2017: 12)这个荒漠是浩劫的结果,“精致生活和文化追求领域之内的各种破坏已经进一步恶化,比更庸俗的生活领域的关切更加糟糕。”(36).[5]

但是,有关文明危机与现代性联系起来的问题化论述的沃格林-海德格尔轴心可以加上米歇尔·福柯(Michel Foucault)而扩展成为三方轴心。沃格林和福柯本来可能在1979年秋天的遭遇并没有发生,原因在于沃格林身体微恙,这是保罗卡林格拉(Paul Caringella)告诉我的。关于海德格尔,对福柯来说,他是核心人物,虽然这一点不是广为人知,甚至遭到否认。故事的大部分没有被讲述出来,在此有相关性。有关福柯的第一批书之一是1982年出版的休伯特·德雷福斯(Hubert Dreyfus(1929-2017))和保罗·拉比诺(Paul Rabinow)的合著,是与巴瑞·库伯(Barry Cooper)论福柯的书同一年出版的---这个课题是沃格林建议作者进行的。“第一批书”常常是最好的,在这个案例中也是,但是,德雷福斯和拉比诺拥有真正的优势,在进行其课题研究的时候有机会亲身接触福柯。德雷福斯现在多被认为是人工智能的主要“祸根”,是美国主要的海德格尔研究学者之一,他告诉我,他在这本书中对他的核心兴趣在于显示福柯在写作《词与物》(the Order of Things)时是多么密切地依靠海德格尔。但是,一旦书稿交给了出版社,拉比诺打电话告诉他必须删掉有关海德格尔的讨论。明显的理由是拉比诺刚刚得到消息,说海德格尔与纳粹有染。这个故事很重要,因为无论当时还是以后德雷福斯都没有任何兴趣重新评估他在海德格尔问题上的评价---虽然他和拉比诺一样有很多的理由担忧海德格尔可能深度卷入纳粹。但是,拉比诺想“纯净化”福柯如此多,竭力抹去海德格尔的痕迹,以至于他拒绝承认对福柯的著名“最后采访” (1994, IV: 696-707)。其中福柯明确讨论了海德格尔对他的主要影响。保罗·拉比诺(Paul Rabinow (1944-2021))是个优秀的人类学家,在伯克利当教授40多年。他的书《制造 PCR:一个生物技术的故事》(Making PCR )在理解当今生物技术发展的背景方面非常有帮助作用,包括新冠病毒措施。鉴于我们长期的交情,我在2020年邀请他接受我的采访(IPA),有关他的书的当代意义,但他拒绝了,说他已经在书中讲述了他想说的一切。

思想荒漠永久化的若干理由

虽然如此,真实世界(准)的沙漠是一回事,思想沙漠是另外一回事。真实世界的困难多种多样,甚至过分的艰难,哭号常常只能强化性格和刺激人们付出更多思想上的努力。为什么这种情况现在显然没有在发生?或者,至少,为什么是现在的努力,甚至是最具善意的努力----因为多数努力总是善意的----都是虚弱的、让人误解的和降到从属地位的?

这里我提出有三个要点作为回答----至少作为可思考的建议。首先,沙漠或者虚空不同于艰难。后者是强加在那些卷入者和必须遭遇者身上的某些实质性的、具体的挑战。但是,沙漠是并不激发任何回应的虚无,只能吸收人的能量,将碰到的一切都变成毫无意义的东西。核心议题是当一个紧迫的问题并不消失时,虽然不能被解决,它能够转变为永久性的、持续性的、不可能消除的不适---解决办法或许是字面意义上进入沙漠,它就就像其他东西一样被“沙漠父亲”解决了。这接近很早以前阿拉斯太尔·麦金泰尔(Alasdair MacIntyre)提出的观点,有关回归圣本笃会士修道院生活的必要性,他知道他要说的意思,因为一段时间他曾经有深度熟悉我们时代的主要沙漠化因素---马克思主义。我已经谈论过这个东西,使用的术语是“永久性的阈域”,而阿格尼斯·霍瓦斯(Agnes Horvath)用的是相关术语“阈限的虚空”(liminal void),这里我将不进入这种争论,本文的议题之一是在它还没有这么具有压倒性时思想上遭遇“沙漠化”的失败。

这导致第二和第三点,两者密切联系在一起。第二点是我们现在的全球性沙漠拥有深刻的思想性质,还有一个矛盾性的活力源头,那就是最广义理解的媒体,可追溯到“沉思默想”的观点尤其是所谓的“必要性”。媒体是现实,我们都阅读,观察、讨论它,越来越多地几乎很难再做其他任何事;但是,那是非真实的现实,因为我们在任何媒体上遭遇的任何东西都不是真正的现实,只是现实的表现,通常是采用各种形式在舞台上表现出来的东西,因此不可避免地和难以提取地改变了我们对现实的认识和我们的判断意识。但是与此同时,恰恰因为它,与媒体有关的一切从它的舞台表演到它的接受都是思想活动,因此当媒体创造出我们现实的沙漠时,它同时也创造了我们思想潜能的沙漠,让沙漠化成为全球性和整体性的东西。更糟糕的是,我们的占支配地位的思维方式通过将其理想化和意识形态化仅仅支持这种沙漠化,宣称这样的媒介化构建是必要的,甚至除了思想本身之外没有任何别的东西。两个最糟糕的意识形态辩护形式是建构主义,这可以直接追溯到康德哲学,构成其基础方面之一;黑格尔哲学,以及没有即刻体验的观念,一切都经过协调中介,宣称现代思想的两大奠基人之父---因此,监狱大门在我们的荒漠化中已经关闭,这当然是个悖论,因为监狱是封闭的世界,沙漠是宽广的开放的虚无,但是两者结合起来构成我们现在的状况,那就是在两个新冠病毒防疫措施之间摇摆----让诱捕和荒芜彻底完成。

第三个要点与前面的内容密切相关,关心的是马克思的恶劣影响,虽然再次有差异。我在本文中将不提供针对马克思的立场采取标准的反对立场,假定一切都与自由市场经济、代表性的自由民主、技术进步等吻合。正好相反,从一开始,遵从马克斯·韦伯(Max Weber)很长时间,我接受马克思注意到“在丹麦这个国家有些已经烂透了”时是非常正确的。问题不在这里,但是,对此问题,马克思给出了非常错误的甚至致命性的错误,他提出的解决办法也是完全错误的,因此马克思和马克思主义悲剧性地误导了任何来试图解决我们面对的真正问题的努力;结果,大部分面对和克服沙漠化的努力只能进一步加剧沙漠化的趋势。

马克思的问题

马克思及其追随者的问题是三重性的。最重要的是思想方面。马克思没有提供任何方法逃出标准的、主流的、科学主义理性主义。这能够用一种非常简单的方式显示出来。众所周知,马克思宣称,他是仅仅将古典德国哲学的见解尤其是黑格尔的观点、英国的政治经济学,尤其是李嘉图,还有空想社会主义尤其是圣西门往前推进了一步。但是,因此问题在于,他自己也承认,马克思接受作为起点的,对于那些严肃认真试图辨认出当今现代性中各种问题的人来说,恰恰是那些应该被视为有问题的途径。关于现代哲学,马克思不仅依靠黑格尔,而且采取一种机会想当然的态度对待培根、笛卡尔、康德或者现代科学理性主义的整个谱系。真正的异议者,不仅仅是批评家则有帕斯卡尔(Pascal)、维科(Vico)、斯莱尔马赫(Schleiermacher)、克尔凯郭尔(Kierkegaard)、尼采(Nietzsche)和狄尔泰(Dilthey)仅列出最重要的人物---不是马克思和马克思主义者。关于政治经济学和经济学,正如皮埃罗·斯拉法(Piero Sraffa)显示的那样,马克思的途径以李嘉图作为起点,接受其整个视角,除了试图显示出如何在李嘉图的理论边界内,人们能够展示出剥削的在场。但是,这或许是案例,如果有人并不接受李嘉图的途径作为起点,而是展示提供一个途径理解人类生活及其关心是非常不够的,那么,马克思的所谓改善就丧失了任何利益---只是构成“若干表面的涟漪;它们不过是儿童戏水池里的风暴而已”,正如福柯在接近对李嘉图的总结性评估末尾时候在1966年时说的那样。[6]。关于圣西门,问题更加严重,如果考虑到涂尔干是圣西门的超级粉丝的事实,直接延伸到涂尔干(Durkheim)及其社会学。这个议题不仅局限于“乌托邦社会主义”而且包括“社会科学”的观念本身。圣西门是非常复杂的虽然极其有问题的思想家和个人,他的核心观点传播到孔德(Comte),再传播到社会学,接着到社会科学,到现在成为司空见惯的常识是,为了研究社会生活和人类,人们必须遵循“自然科学”的奴隶般路子。但是,这显然是荒谬无意义的,因为只有当我们作为人能够理解和研究其他人;依靠中立的棱镜和“客观的”方法研究社会生活的义务等同于开处方,佩戴扭曲的、放大的或者缩小的眼镜在我们的社会生活中,而不是依靠我们自己的感觉和我们后来的理解等证言,遵从双重的“感觉”意义。通过明确依靠黑格尔、李嘉图和圣西门,仅仅试图去改善他们,马克思非常清晰地表明在思想上,其观点是乏味的、陈腐的和总体上不相干的。但是,他用其他方式弥补了这一点,这解释了他的持久影响力---虽然他的著作产生了更大、更严重的问题。

激情满怀的批判的陷阱

马克思的观点的“批判”性的第一个关切是他对现代世界的权力的无情攻击。但是,这个词本身,尤其是马克思使用的方式也有它自己的严肃问题。首先,“批评”作为一个活动当然并不是从马克思开始的,而是从康德---从19世纪初期到中期,即哲学的创立阶段。但是,康德并不是完全与从前的哲学探索模式格格不入,相反,吻合一条演变路线,洛克的白板、笛卡尔的怀疑、培根的事实上攻击任何生活在他之前的人的努力,假装一切都全新开始----但是,之前不是很多。因此,正如人们越来越多地意识到的那样,恰恰是这种“批判态度”作为现代性问题的思想核心和“批评批判”带着其明显的循环,当然无法推动事物的前进。

真正需要的东西是某种别的东西,而不是提供另外一种对现代性的“激进的批判”。这可能是另外一个重要却很难回答的问题,其中一篇小文章不可能提供一个答案---除了给出这个方向的若干指标。比如,对理解的探索,或者首先,现代性究竟是什么;其次,探索对问题的适当构建,这是一个与给出正确答案同样重要的任务,对此,韦伯使用的术语是“研究问题”(Fragestellung)。福柯创造的词汇是“问题化”(problematization)。第三,不是假装扫荡一切人,最后给出普遍适用的新思想基础,而是在对现代和现代主义思想的许多肆意攻击之后,试图恢复过去留下的思维模式中的无论什么作为基础。

相反,马克思成功地获得了这样的效果,因为他在已经有问题的批判态度上的过分激进化之外还添加了一种无限的激情----尤其是涉及到政治变革的可能性以及另外一场革命的可欲性之时。[7] 这种激情都在负面发挥了作用,无论是谁,如果不加入我们的阵营,简单来说那就是在服务于可能有意识地服务于当权者或者拥有巨大影响力的人的利益,而且是为了获得奖励。马克思“社会化”了康德有关“根本恶”的已经误入歧途的思想观点,隐含的意思是所有主要机构和前现代权力的持有者无论是教会还是国家、贵族阶级、资产阶级和任何人都在阴谋反对“大众”,使其继续维持无知愚昧的状态,因而是“根本恶”,积极地看,它刺激了追随者,为他们命名为先锋派和“地球上的新盐”,为未来尘世的天堂做准备。

在上文段落中包含的大部分观点,有关马克思主义是世俗的宗教和政治上的弥赛亚主义是众所周知的。但是,或许还没有被意识到的是,适当地说,是其取得巨大成功的理由。这是因为马克思的大部分批评家---除了重复同样的问题态度之外,对从前批评家的批判进行批判,一直持续下去直到无限----他们本身也非常乐意政治和经济现代性,虽然或许赞同马克思的观点,在通往充分的现代性和“历史的终结”的本来可能光荣的道路上的确存在一些困难,但这样的困难只是暂时性的,由于转型或者调整“过程”。但是,这不是真实的情况:现代性的问题是机构性的和根本性的;但是,这是本文的核心要点---这样的观点成为实际上根本不可能持有的观点,因为成功,马克思取得成功是激进批判和无限热情的结合。马克思和马克思主义的最严重问题在于这个途径,虽然在思想上贫瘠,却能够垄断主流现代性之外的异议观点。

我将在本文中阐明的是一个非常微妙的动态过程,其中,马克思和马克思主义越是在思想生活中站稳脚跟,用激进批判和无限热情的结合诱骗那些认为当今存在问题的人们,他们越来越多地将每个人都置于根本不可能的位置上:要么坚持承认现代性的问题是严重的,因而采取一种马克思主义内部的或者接近马克思主义的立场;要么得出一个结论,加入马克思主义者的群体是不可能的,因此两者都勉强接受,没有任何东西是如此错误,标准的主流现代性,同时受制于马克思主义左派的指控,他们站在队伍里面排队,因为他们的懦弱,与当权者达成了妥协,这个指控变得越发强大,因为它煽动起长久萦绕在心头的内疚感。我在本文中并不是要说提出支持或者反对某个道德主张,而是尽可能远地指出机制的本质,依靠这个机制,采取一种承认主流现代性的问题深度的立场,但是无论如何不接受马克思和马克思主义的立场。

但是,甚至这也能变得更加糟糕:由于马克思和马克思主义的思想规范性,其依靠主流科学主义理性主义、德意志唯心主义和英国政治经济学,曾经在学界,他们能够宣称他们拥有公正的、正确的、合理的立场,与全球现代性的其他异议者“非理性的”和“右翼”立场形成对应。这个观点最初是由卢卡斯(Lukacs)在《理性的废黜》( Dethronement of Reason)中提出的,它谴责每个有价值的途径和从前世纪的观点是“非理性的”,在我们这个时代被哈贝马斯(Habermas)完美化,他试图让这两个世界都变成最好的:一方面,作为“最后的马克思主义者”,与此同时是现状理性主义者康德派自由主义者的本雅明(Benjamin)。

在我看来,正是这种总体处境产生了我们的思想沙漠。

加速思想荒漠化背后的推动力量:法兰克福学派

虽然如此,这个结果绝非不可避免。这种快速蔓延过程必须由某些人启动,然后被另外一些人抽打加速,接着还有其他人。这个短文不能勾勒出马克思主义在思想界崛起并占支配地位的历史,只是提出若干评论而已。

首先,虽然有马克思主义在社会和人的科学上,尤其是在社会理论有巨大影响力,能够产生那种支配地位的主要人物是非常少见的。其中有两位让·保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)和乔治·卢卡斯(Georg Lukacs)是我在从前的著作中((Szakolczai 2005: 420, 2022: 137-41))更详细地讨论过的问题,而且在那里指出了若干典故,涉及到他们的性格,我不愿意在本文中说得更准确。在此,我更愿意就第三个群体“法兰克福学派”说几句话。这个术语几乎成为“批判理论”的同义词---另外一个具有严重问题的术语。

法兰克福学派在我们时代产生了巨大的影响力,在全世界的社会理论方面;它甚至可以被称为登上王位(ascendancy)。作为学派重量的标志,在最近的一次国际社会理论家小组的会议上,现行组织者明确无误地宣称这是一个社会小组而不仅仅是批判理论。的确如此,虽然“第一代”的大部分具体的个体会员绝非在我们时代得到普遍阅读的人。当今,很少有人在咨询马尔库塞(Marcuse)、恩斯特·布洛赫(Ernst Bloch)或者艾瑞克·弗洛姆(Erich Fromm)的作品,甚至阅读阿多诺的作品也比从前少多了,他们当然没有“优雅迈入老年”。这个学派最著名的人物是尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas),他当然是受到广泛讨论和阅读的人,被认为是自由派哲学家,至少代表了哲学建制派的某些部分---除了他认为,系统性地重复的主张,他是最后一位马克思主义者---我认为不是这样的,除非是作为单纯的挑衅,这是值得思考一番的话题。虽然如此,无论如何,哈贝马斯有非常严肃的不同意见者,在德国,在欧洲和其他地方,很多异议者提出了对他的观点非常严肃和根本性的反对意见。因此,人们能够非常严肃地挑战法兰克福学派的思想重量的公正性。远非真正思想的动力室,它更像一种气球。因此,它应该被戳破。但是,什么阻止了这样的行动?是什么维持了这个气球一直在漂流?!

回答这样的问题需要了解法兰克福学派的真正历史,而不是被炮制出来的偶像化(或理想化)传记---正如已经被有趣的学派边缘人物雅各布·陶伯斯(Jacob Taubes)暗示的那样,沃格林和他有过很频繁的通信。朝向这个趋势的若干场景这里可以提一下---仅仅以逸闻趣事的方式。第一个涉及到持续不断地反复提到媒体干扰。媒体和现代阶段的思想史之间的紧密联系仍然是一个值得探讨的话题,在我猜测可以一直追溯到康德,他的名声更多源于他的媒体参与活动在其哲学著作中。法兰克福学派事实上自创立起,就得到媒体的强力支持,至少是部分媒体,虽然现在事实上被所有媒体,作为空前的思想先锋。这种联系等待阿恩特·聂比奇(Arndt Niebisch)做出的那种研究,艺术上的某些先锋派运动与媒体有着天生寄生性的关系,意思是说,它们只是作为一种力量通过媒体而存在的。

第二个要点涉及法兰克福学派自创立时刻开始和最高层的“资本”圈子之间极其令人困惑的紧密联系。这个学派是菲利克斯·何塞·威伊(Félix José Weil)通过他的父亲富商赫尔曼·威伊(Hermann Weil)资助的,此人在过去一个世纪的早期是世界上最大的谷物贸易商。通过乔治·索罗斯(George Soros)当今思想界发挥的类似的和闯入性的角色,我们能够明白这个要点更大的权重。

如果我们添加法兰克福学派及其“批判理论”推崇的那种马克思主义的一个具体特征是弗洛伊德的观点被纳入进来---难怪它常常被称为“弗洛伊德-马克思主义”,批判理论和“金融资本主义”的最高层圈子之间这样令人困惑的联系得到进一步的说明。经典的社会民主党人当然是马克思主义者,比当代对等物更甚,但是他们对弗洛伊德没有兴趣,对性别和性政治没有兴趣---他们当然愿意有实际上的确考虑过这是资产阶级的花招。将马克思和弗洛伊德联系起来绝非不言自明的:它可能通过“压迫性的假设”来完成,或者资本主义产生的剥削这种论证来完成,得到压迫性的国家机器的帮助,正如弗洛伊德讨论过的那样,等同于或者类比于性压迫。但是,将弗洛伊德纳入马克思主义批判的核心公然忽略了弗洛伊德有关欲望的观点逐渐在现代“资本主义”中扮演核心角色,其他因素还有广告和消费者需求的崛起;弗洛伊德的侄子爱德华·伯尼斯(Edward Bernays)是现代广告和市场营销方面的核心人物。从这个角度看,资本主义的激进批评家及其超级资本主义支持者的怪异勾结获得一种新角度,他们的汇合点是古典欧洲文化或者西方文明的破坏,无论是靠政治革命还是性别革命或者性革命,与之联手的还有技术革命,基于从前的、联合的、经济的科学革命。这不是鸡毛蒜皮的小事,不能被简化为“极端右派”的“阴谋论”---另外一个媒体花招。

存在一个具体的案例,将法兰克福学派置于社会理论的核心的持续不断的努力能够被追踪和追溯,这再次涉及到米歇尔·福柯(Michel Foucault)。福柯当然受到尼采和海德格尔的影响,他的主要阅读体验,那些过去是现在仍然是法兰克福学派的诅咒。他逐渐仅仅对鲁舍(Georg Rusche)和基希海默尔(Kirchheimer)的著作感兴趣,认为他们是《规训与惩罚》(福柯的著作---译注)的先驱。接下来的著作《性史》第一卷明确无误地是反对“压迫性假设”而写出来的,焦点集中在魏玛共和国(Wilhelm Reich),法兰克福学派的弗洛伊德-马克思主义背后的一个主要源头。但是,自从某个时刻,存在一种明显的压力在福柯身上要讨论法兰克福学派,将其自我与他们的写作联系起来,它通过重复列举法兰克福学派在与他关系密切的那些思想流派而与其融合起来。

但是,这从来没有等同于和法兰克福学派观点的严肃和持久的接触。除了清晰的公共记录,福柯著作和短期作品缺乏任何实质性提及法兰克福学派,还存在两个不那么著名但很重要的指标。首先,虽然福柯拥有该学派若干成员的若干著作,它们最多被匆匆翻阅,阅读了前面几页之后就被丢弃了---这不仅和福柯拥有一生致力于探究印欧文明之共同意识形态的乔治·杜梅齐尔(Dumézil)的一架书形成鲜明的对比,而且与他拥有的来自伽达默尔和有关伽达默尔的一些书也形成对比;这些书都被他实质性地多次查阅。其次,他从来没有真正尊重过哈贝马斯的著作。这尤其显得引人注目,因为实际上存在一个庞大的产业在试图建立起两者之间的联系,将他们放在一起考虑,作为当今“批判理论”的耀眼明星。但是,这是另一个气球,这个气球被法国哲学家、社会学家、思想史家迪迪埃·埃里蓬(Didier Eribon)献给福柯的第二本书戳破了,书的题目是“米歇尔福柯及其同代人”。

1983年3月,哈贝马斯真的被邀请在法兰西学院做了系列演讲,有反复出现的流言说是福柯邀请的。但这种说法并不真实。哈贝马斯是被福柯的朋友历史学家保罗·韦纳(Paul Veyne)邀请的。而且不仅不是福柯邀请的---当福柯得知保罗·韦纳邀请的哈贝马斯之后,他愤怒不已:“瞧,你怎么能邀请他?”[Mais enfin, qu’est-ce qui t’a pris de l’inviter!]” (Eribon, 1994: 290)他的行为证实了历史学家保罗·韦纳即刻做出的反应的描述。福柯没有出席哈贝马斯的任何一次演讲。他保持了礼貌,向哈贝马斯致敬,三月7日早上进入挤满了人的房间,从后门进入教授专席区,但接着“利用演讲开始前的嘈杂时刻悄悄离开了房间,回到了他的办公室。”(290)事实上,福柯那时候有更好的事情要做,而不是听哈贝马斯的演讲,因为他在准备自己要在法兰西学院的演讲,是对柏拉图的讨论。三月2日的演讲专门讨论柏拉图的“申辩篇”,作为哲学直言(parrhesia (勇敢说出真相)的例子,而3月9日的演讲,这是1983年课程的最后一次演讲,他显然在认真准备而不是听哈贝马斯演讲的,讨论的是从政治到哲学直言的转变,从雅典执政官伯里克利(Pericles)到苏格拉底的转变,焦点集中在“有追求真理的勇气”存在无论是在古代还是现代哲学,与之对应的是真理被贬低为科学的问题,最后是以对公元前5世纪古希腊哲学家和修辞学家,著名的智者高尔吉亚Gorgias的研究作为结束。

我没有见过哈贝马斯也没有听过他的演讲,但是见过法兰克福学派的“第三代”的主要人物亚历克斯·霍耐特(Alex Honneth)。那是在2013年5月他获得萨莱诺大学(the University of Salerno)荣誉博士学位的场合。正如预料到的那样,他的演讲没有任何兴趣---他没有提到一个让我思考的观点,这只能证实亚历山德罗·皮作尔诺(Alessandro Pizzorno)做出的类似判断,此人见过霍耐特多次,试图与他深入谈论承认问题,这是皮作尔诺的核心兴趣和确立霍耐特威名的源头。但是没有能听见任何有趣的或者有意义的观点。这些要点,正如有关福柯和哈贝马斯的内容一样,不是闲聊,而是告诉我们整体性的判断,这是必须被传达出来的东西。如果皇帝不幸地没有穿衣服,就必须有人把真相说出来。

回到福柯,韦纳宣称福柯只是感到恼火,当哈贝马斯在场的时候,而且“因为他的会议的要领而更加恼火。”(Eribon 1994: 291).他在1993年6月20日写给埃里蓬(Eribon)的信中进一步描述了福柯和哈贝马斯在1983年3月7日共进晚餐的场景。按照韦纳的描述,福柯不邀请哈贝马斯是不可能的,但是他们的对话具有“冷冰冰的礼貌”的典型特征。(291)但是,一旦他们开始讨论哲学话题,这是必然发生的,潜在的冲突就浮上表面了。在哈贝马斯说完一句话,福柯首先沉默不语,接着发出灿烂的鲨鱼般的咧嘴笑,问到,“那么,或许我是无政府主义者。”(291-2)

虽然人们可能试图将哈贝马斯和福柯之间的交锋对抗局限在性格特征问题上,不用扩展到整个法兰克福学派----甚至似乎就是走的这条线路---这是不可接受的。我认为福柯从来没有对法兰克福学派的观点表现出严肃的兴趣。积极的呼应只能有两个原因:迎合他的某些主要的尤其是美国左派对话者的坚持,另外就是试图辨认出可以成为伙伴的迹象,缓解他的孤独。

还有一个最终的真正终极性的证据重复提到法兰克福学派是空洞的能指,这是福柯从来没有真正为其成员命名的东西;他只是笼统地谈到法兰克福学派。他从来没有提及弗洛姆、恩斯特布洛赫(他有此人的一些书籍)甚至阿多诺----一个非常严肃的省略。他提及霍克海默(Horkheimer)一两次,没有任何具体所指---但霍克海默被认为是该学派的创始人;提到好几次马尔库塞(Marcuse),不仅否定的,属于共和国的边界,是提出“压迫性假设”的“罪魁祸首”。福柯公然称赞的唯一与法兰克福学派有关的---或许错误地(信条中的彼拉多(Pilate古罗马犹太总督)的反面是马克斯韦伯(Max Weber)。

但是,这里我们进入另外一个困局:他最重要的声明在出版的《福柯读本》中是删掉了的,福柯宣称“如果尼采让我感兴趣,这只是因为对于韦伯来说尼采是绝对决定性的,虽然一般来说这种话是不说出来的。”[8] 该书的编辑保罗拉比诺告诉我,他不记得原因是什么了。福柯经常求助于的法兰克福学派的唯一名字是哈贝马斯。为此,我们回到上文讨论过的要点。作为结论,将福柯与法兰克福学派联系起来不仅是误导人的而且是不相关的,就像从前将其纳入到列维斯特劳斯(Lévi-Strauss)实施的结构主义努力一样,他是公然反驳的:如果他使用了单词“结构”,那是在杜梅齐尔[9]的意义上。

最大的问题和损失是大量善意的思考已经被浪费在空洞的平庸问题上,更糟糕的是先锋派的建议,法兰克福学派的建议。这不是全部;在法兰克福学派的恶劣影响下,由于康德、黑格尔、马克思、弗洛伊德的联合影响,甚至仁慈和智慧的人非常系统性地逐渐认定任何不同意他们观点的人都存在不可告人的恶毒意图。

这导致一系列的问题。谁在系统性地支持法兰克福学派的空洞理论,强行将它们喂塞给那些寻找理解我们生活的世界的真正和系统性困难的人,与此同时强迫那些对这些观点并不感兴趣的人继续满足于类似的甚至更加平庸的“实证性研究”和“理性选择理论”,加入到寻求资金支持的竞争中?这些观点在一方面是思想平庸的,在另一方面勇敢面对良好的感觉和思想。或者仍然用其他的话,进入问题的核心,他们有兴趣维持这种思想沙漠,在思考人类情感、联系、社会生活的沙漠化的一种平行线,现在通过新的“魔法词汇”有关人工智能、机器学习等等,加上越来越相互联系起来的电信技术和生物技术的新发展而被提升到一种新水平?

啊,有人的确如此,他们是谁---他们的影响力的源头是什么?这是非常明显的,一方面是最公开的大众的,一方面又是绝对隐蔽的。

荒野上的呼喊

正如本文一再说明的那样,沃格林不是唯一在荒野上呼喊的人。虽然如此,如果有类似媒体的话比如《沃格林评论》(VoegelinView),这种媒体仍然是少数。人们可能纳闷理由是什么,那是沃格林总是保持的两条腿,在欧洲和在美国,因此在某种方式上,在两个地方都觉得像在家一样自如自在,以至于少数人如果其他任何人还能保持表演的状态----当然不是尼采,韦伯、海德格尔、福柯,甚至不是贝特森(Bateson)。因为各种各样的理由:他从前的同事和学生的一再坚持。

无论情况如何,我们当然是在这里,生活在沙漠、虚无和荒野中,无论是在思想上还是其他方方面面,不仅在思想上,无论我们在这里称为全球现代性、后现代性---或者更准确地说是超级现代性---后世俗主义、后真理社会或者任何其他带有“后”前缀的词汇,荒谬地全国最大的骗子或者别的什么东西。而且,我们周围的任何力量,学界的、机构的、基金资助、政府部门、非政府组织,受到所有媒体、公共的、专业的或者社会的,试图说服我们相信应该放弃我们的心智、我们的判断、我们的感觉和我们的名词、我们的独立思考---在用心(帕斯卡尔)思考的意义上,加入这个或者其他现有视角和预制件那样的思想视野和政治地图。作为人类,我们当然必须属于许多“承认的圈子”(皮作尔诺),从朋友和家人开始,向外延伸到更广泛的吻合和精神领域。

但是,作为思想存在,人的真正的差别和人心,甚至人的存在,我们能够仅仅属于柏拉图大概在2400年前几乎单枪匹马独自完成的东西:对那些继续思考和反思发生在我们身上的事情的人,拒绝将我们的灵魂出卖给任何恶魔或者我们周围的恶魔。

参考文献:

Dreyfus, Hubert L. and Paul Rabinow (1982) Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago, IL: University of Chicago Press.

Eribon, Didier (1994) Michel Foucault et ses contemporains, Paris: Fayard.

Foucault, Michel (1970) The Order of Things, New York, NY: Vintage.

___ (1994) Dits et écrits 1954-1988, 4 vol-s, Paris: Gallimard.

Gibbon, Edward (1910) The Decline and Fall of the Roman Empire, 6 vol-s, London: J.M. Dent.

Heidegger, Martin (1977) “What Calls for Thinking”, in Basic Writings, New York, NY: Harper & Row. [1953]

___ (2017) Ponderings XII-XV: Black Notebooks, 1939-1941, Bloomington, IN: Indiana University Press.

Horvath, Agnes and Arpad Szakolczai (2020) The Political Sociology and Anthropology of Evil: Tricksterology, London: Routledge.

Alasdair MacIntyre (1981) After Virtue: A Study in Moral Theory, London: Duckworth.

Niebisch, Arndt (2012) Media Parasites in the Early Avant-Garde: On the Abuse of Technology and Communication, London: Palgrave.

Pocock, J.G.A. (1999-2015) Barbarism and Religion, 6 vol-s, Cambridge: Cambridge University Press.

Rabinow, Paul (1996) Making PCR: A Story of Biotechnology, Chicago, IL: University of Chicago Press.

Szakolczai, Arpad (2005) “Moving Beyond the Sophists: Intellectuals in East Central Europe and the Return of Transcendence”, The European Journal of Social Theory 8, 4: 417-33.

___ (2022) Post-Truth Society: A political anthropology of trickster logic, London: Routledge.

Taubes, Jacob (1997) La teologia politica di san Paolo, Milan: Adelphi.

Walsh, David (2011) “Voegelin and Heidegger: Apocalypse without apocalypse”, in Lee Trepanier and Steven McGuire (eds.) Eric Voegelin and the Continental Tradition: Explorations in Modern Political Thought, Columbia, MO: University of Missouri Press.

注释:

[1] See the cover page of the October 2023 issue of Scientific American, “Will Humans Ever Live in Space?”.有关科学家缺乏智慧的讨论,请参阅:格雷戈里·贝特森(Gregory Bateson)的著作及其女儿的相关文章,Mary Catherine Bateson, ‘Daddy, can a scientist be wise?’, in J. Brockman (ed.) About Bateson, London: Wildwood House, 1978.

[2] See Horvath and Szakolczai 2020. 书评请参阅:the February 29, 2020, issue of VoegelinView, by Tom Boland.

[3] See Gibbon, vol, III, p.425.

[4] For a recent contribution to VoegelinView in this direction, see “The Crisis of Modern Philosophy” by Tom Marven, September 22, 2023.

[5] Concerning the Voegelin-Heidegger connections, see in particular the 2011 essay of David Walsh, reproduced in VoegelinView, April 5, 2012.

[6] See Foucault (1970: 262).

[7] About the “enthusiasm” of Marx, see Agnes Horvath, “(Without) the Reason of State, with the Autonomous Technicality of Disease Prevention”, VoegelinView, November 6, 2021.

[8] See the interview of 20 April 1983, with Hubert Dreyfus and Paul Rabinow, Foucault Archives, D250(8)*.

[9] See for eg. Foucault (1994, II: 635-6).

作者简介:

阿帕德·绍科尔采(Arpad Szakolczai),《沃格林评论》编辑部成员,爱尔兰考克学院大学(University College Cork)荣休社会学教授。著有《喜剧和公共空间》(Routledge, 2013); 《小说和当代社会学》(Routledge, 2016); 《永久边界和现代性》(Routledge, 2017); 《走入虚空》(Routledge, 2018与阿格尼斯·霍瓦斯(Agnes Horvath)合著)、《从人类学到社会理论:重新思考社会科学》(CUP, 2019,与比约恩·托马森(Bjørn Thomassen); 《政治社会学和恶魔人类学:花招》(Routledge, 2020, 阿格尼斯·霍瓦斯(Agnes Horvath)合著); 《后真理社会:骗子逻辑下的政治人类学》(Routledge, 2022); 《作为方法的政治人类学》(Routledge, 2023).)

译自:Our Intellectual Desert by Arpad Szakolczai February 1, 2024

Our Intellectual Desert - VoegelinView

【上一篇】【基兰·塞蒂亚】哲学是自助手册吗?——寻找现实的智慧

【下一篇】【西奥多·达林普尔】温柔之死