台湾学者杨儒宾:大陆新儒家的“光谱”应更广

|

杨儒宾作者简介:杨儒宾,男,西元1956年生,台湾台中人,台湾大学中国文学博士。历任韩国外国语大学讲师,现任台湾清华大学中国文学系教授。著有《儒家身体观》《异议的意义:近世东亚的反理学思潮》《从<五经>到<新五经>》《1949礼赞》《儒门内的庄子》等。 |

台湾学者杨儒宾:大陆新儒家的“光谱”应更广

来源:凤凰原创

时间:孔子二五六六年岁次乙未九月廿二日癸未

耶稣2015年11月3日

【导言】2015年10月31日,知名学者、台湾清华大学杨儒宾教授应邀出席在千年学府岳麓书院举办的“中国经学与中华民族精神”国际高层论坛。会议的间隙,杨儒宾先生接受了凤凰网国学频道主编柳理的专访,就两岸新儒家今年的相关争论、儒家对于当下中国社会的作用、以及传统文化的复兴等问题,畅谈了自己的见解。以下是访谈实录:

杨儒宾先生接受凤凰国学专访

凤凰国学:最近我注意到台湾学者李明辉先生与“大陆新儒家”学者的辩论比较激烈,很想听听您对此的看法。另外,“大陆新儒家”是不是真的像李明辉先生说的那样,有一种“儒家的沙文主义”?

杨儒宾:老实讲我是不知道,他(李明辉)那篇文章主要针对大陆的几位新儒家学者,我不知道他实际上指的是那一些人,还是说大陆的一些儒学关怀者,或者说整个大陆有弥漫着一种比较强的民族主义思想,老实讲我不是很明确地知道他指的是哪个。我想,他之所以这样想,背后是有一种观察,可能是跟大陆最近兴起的民族主义有关。而某些新儒家学者的理论,背后带有民族主义的一些关怀——民族主义通常就牵连着反西方,所谓的“沙文主义”,不晓得是不是这个意思。台湾跟中国大陆反帝出来的历史脉络,我想真的是不一样。从台湾的观点来看,可能会觉得民族主义太强不是好事,把“西方帝国主义”都当成一整块,或者把中国大陆当成儒家唯一的“体”,可能会出问题,我猜可能是这样子。

凤凰国学:对于李明辉先生从今年年初起的几次发声,“大陆新儒家”的反应“炮火”来得比较猛烈。台湾的新儒家,从唐君毅、徐复观、牟宗三先生那时候走过来,历史相对久一些,而大陆的新儒家,有人说是“自我加冕”,您怎么看?

杨儒宾:很抱歉,来之前我没有做仔细的研究,虽然是有读过他们的文章,但“读过”你也知道不一定就能记得那么清楚。记得当时是有这种说法,有人讲大陆的新儒家是在“自我加冕”。但是我不知道,像陈明他们这些人是不是自封为“大陆新儒家”,我估计可能不是。因为陈明、蒋庆这些人有共同的价值取向,人家自然而然的就把这个标签贴在他们头上。而这个标签会流行起来确实是有它的道理,因为中国现在是需要一些儒家代表人物。一些人提出儒家的命题,跟大陆的现实政治会有一些牵连,然后就被人贴上这样一种标签。“大陆新儒家”可能是别人叫响的,但我估计他们可能没有反对这个标签的意思。

大陆新儒家的“光谱”应该更广

凤凰国学:从一个台湾学者的角度,您怎么看蒋庆、陈明等学者所代表的“大陆新儒家”,他们能够代表大陆新儒学的整体方向或者趋势吗?

杨儒宾:我想他们能够代表一部分人的情怀,因为他们基本上把儒家当成一个“教”,具有很强的精神价值。所以他们有一定的代表性,这个我不会怀疑。而且基本上我是肯定的,我认为有这样的人出来是好的。但是关于整个儒家兴起,我想它的光谱应该辐射更广。你看有些在学院从事哲学文化研究的人,他可能有一些儒家的情怀,但他没有打着这样的一个招牌,没有站队。举个例子,像陈来、郭齐勇这些先生,你说他们算不算儒家?我相信,以我对他们的了解,这些先生应该对儒家是有相当浓厚的情怀,那么他们算不算“大陆新儒家”?除了那些打出相当响亮口号的人之外,中间还有相当大的“光谱”,比如说在民间推动读经的一些人,赞助文化活动的民间企业家,三教不分的信仰者等等,我相信中间还是有很多过渡的地带。所以陈明、蒋庆这些人是不可能代表大陆儒家完整的面,我相信这是可以确定的。

凤凰国学:您刚才说的,大陆新儒学的“光谱”是很广的,它牵涉很广。但“大陆新儒家”这个提法好像是来自方克立先生,您同意他的说法吗?

杨儒宾:方克立先生您也知道,他是左派的立场。我印象中没有错的话,早期要了解海外新儒家,他是很重要的一个推手。但是他做这样一种研究,我相信很大程度上是抱着提防的心态:要了解,但是要提防。所以当他提出“大陆新儒家”一词时,我相信他的意思是说,海外已经影响到中国大陆,所以大陆也有一些新儒家,他当时的提法可能还没预设到“大陆新儒家”跟“海外新儒家”这样的分化,而是指出一种现象:新儒家在大陆有它的影响力。我想他可能是指出这样的一种现象,详情要请方先生自己回答才算数。

你看早期的像蒋庆他们这些人,确实是受到海外新儒家的影响,当时他们应该也没意识到要跟海外新儒家区隔。海外的新儒家,他们关注的面很广,从内圣到外王,也就是从所谓的心性儒学到政治儒学,事实上这两个版面都有照顾到。随着客观情势的转移,现在慢慢发展出在大陆研究儒学的这些人,他们认为应该对所谓的政治儒学赋予更大关心。也是在这样一种关注的转移中,海外新儒家跟大陆新儒家,好像当中就划出一条线,我想这当中很多是值得讨论的。

凤凰国学:这是不是也因为两岸半个多世纪以来的隔阂所产生的一些影响?

杨儒宾:我想主要不是这种隔阂。因为经过了这一二十年,大陆研究儒家的学者,看海外的东西是一点困难都没有,他们有很多的管道可以取得资料,对海外新儒家的了解是不会有问题的。我想主要是因为整个政治局势不一样,三十年前他们刚接触到海外新儒家的时候,当时中国刚改革开放没多久,所以相对之下,他们对传统文化在海外的保存,有一种很强烈的向往,我相信我们可以找到很多的例子看得出来。

但是经过这三十年的时光,台湾的、海外的整体的吸引力老实说变得不是那么大。相对之下,中国起来了,传统文化,尤其是儒家,被张扬起来。而且这次是上上下下一起动员,共识很高。一方面是官方真的是需要儒家,这非常明显。你看这种趋势,当中国起来(崛起)到一定地步的时候,“中国”的意象要传到海外去,到底要提供什么样的价值?这个问题不可能不出现。官方上来说,“中国起来”当然意指现代的中国代表中国,但“中国”是什么?总不能老是笼统地讲这是“中国特色”,当然这种话可以讲,但这种话很笼统、很苍白,到时还是要具体落实到你的软实力在什么地方:除了政治、经济、军事上以外,你还有什么东西没?这时候你只能数中国传统文化,所以只能广设孔子学院,而不会广设毛泽东学院。传统文化更落实一下,那么就得从儒家算起。

所以不管你喜欢不喜欢,整个情势就逼得儒家在当代中国不可能不扮演重要的角色。这是从客观的情势,从上跟下,确实都有这样一种情怀。儒家在当代中国,它要扮演怎样一种更积极的角色?我相信这是一个大的结构。因此说,在大陆有儒家情怀的人,很自然而然的,就会对儒家在政治事务上扮演更积极的角色有所期待,我想他们是有这样的情怀,最主要是因为这种局势的改变。

凤凰国学:这就引出来一个问题,现在说的大陆新儒家,在主张上与民国时期的新儒家,像梁漱溟先生、熊十力先生、马一浮先生等等有什么关系?

杨儒宾:我有一种直觉的感觉就是,现在大陆这些新儒家,跟民国新儒家是有一些关系,但好像康有为扮演的角色是更重要。

相对之下海外的新儒家,1949年以来他们在海外的发展,他们是很蓄意的在建构,从哲学的理论上建构,怎样在台湾现实的基石下,落实儒家的理念。我说的这样感觉还是笼统,因为他们在纯粹哲学建构花的工夫非常大,而且我认为基本上是产生了实质的政治影响,这点是我跟大陆的一些新儒家研究者判断不一样的地方,他们有意无意地划分了政治儒学跟心性儒学,认为海外新儒家是心性儒学,大陆这边是政治儒学。我想应该不是!

徐复观与牟宗三

1949年以来的台湾,经过六十多年的发展,你可以看到台湾的民主政治其实是新儒家跟自由主义者共同推动的结果。新儒家的“外王”重建,实际上是一个政治活动,很明显的,像张君劢,他是中华民国的宪法的制订者;徐复观,他跟反对运动的关系非常密切。而且还有一个很重要的,就是徐复观他们把日据台湾时期反对日本帝国主义的那些人——1945年台湾光复以后,国民党不太信任但事实上有很强代表性的那部分台湾本土人——徐复观先生他很努力地就跟这些人联接。从徐复观到牟宗三,他们在建构,在提出他们的民主理论。所以你如果把台湾新儒家跟自由主义者对比来看:现在大家都认为自由主义者像殷海光、像连震、像胡适,他们当然是有影响。可是老实讲,他们的影响大多是推动民主,可在理论的进步上实际上没有多大的贡献,他们只是根据民主清单,说国民党你要解除报禁,解除党禁,你要解除什么什么,一一列出。可是相对之下,像牟宗三、徐复观,甚至像唐君毅,他们是有提出新的民主理论的。他们使得整个儒家在当代多出来一些关于民主政治的理论。

而且我认为,还有更重要的,就是在1949以后,到海外的自由主义者跟这些文化传统主义者,在民主与传统文化的关系上面,两者和解了,取得共识。一开始他们是摩擦的,最后发展的结果,反而是很多的西方派赞成新儒家的观点。他们认为民主政治这一条线,绝对是儒家要有的,是现代中国要有的。你不能说它来自西方,天生就有帝国主义的DNA,有比较合理的机制,你就不能跳过去。当然,民主不能只是这样,台湾新儒家强调的就是民主一定要有民族文化的内涵,中华民族的文化内涵,这个内涵在整个民主政治里面非常重要。不管在理论的建构上,或者在实际政治的影响上,新儒家在台湾事实上是发挥了相当大的作用。

儒家对当下社会的作用毋庸置疑,目前是最好机会

凤凰国学:您说的非常好。那么今天我们看儒家文化的思想土壤,如果把儒家主张再一次作为国家社会的核心价值观,能不能让科学或者民主的花结出健康的果呢?

杨儒宾:这个问题,最直接的当然是从牟宗三的“民主开出说”里面来谈的。在儒家的土壤上到底能不能开出民主科学,我想或者应该这样子问:到底民主科学跟儒家的价值有什么冲突?我想民主科学与道家、佛家距离是相当的远,两者的关系不好谈,当然有人不赞同了。民主科学有很多种解释,事实上已经很多人提到了。

所谓中国的现代性,要溯至宋朝,也就是从宋明理学兴起开始。理学兴起非常重要的一个机缘,就是从绝世离俗的佛教的中世纪世界观走出,强调“道”要在世界里展开。所以理学最基本的设定乃是所有的“物”都是“道”的展现,换言之,任何职业的人都可以在具体的生活上面找到通向“道”的途径。朱熹讲“格物穷理”,其实意思就是这样。任何一个人你要正视“物”本身的真实性,你只要通过格物穷理,都可成圣。这里面首先是个认知的活动,理学家当然最后不只是说认知活动,他认为这种认知的活动最后都是与宗教的救赎有关系,都通向豁然贯通的性天境界。现代的一般人不会接受这种观点(认知活动与宗教的救赎、自由的通道有关),这是包括胡适他们都不接受的,但恰恰这正好是理学家跟近代科学的一个很大的差别。朱子(朱熹)最重要的洞见,他使得任何一个现实的人都可以透过自己的工作找到一个安身立命的力量。你看他的认知格式,他的这种世界图像,认为世界无一物没有它的理,物本身有了终极的根本意义。我认为这种对世界的肯定、对物的肯定是比所有的科学的活动更厉害,在科学与宗教间找到联系点,也可以说给科学更根源的基础。所以这一点,大概没有人会认为朱子这一套是反科学的。

朱熹

再说民主,我想相关性是很明显的。我们现在讲东方有现代性,中国有现代性,这个一般就提到,从宋代以后确实有相似的社会环境。为什么《孟子》在宋代以后就变成那么重要的经,它以前不是经。因为《孟子》是讲每个人都有成圣的条件,人皆可以成尧舜嘛。由这样一种道德上的人格主义转到民主上,道德主体变成政治主体,一直转不过去,可这种需求一直有。后来到王阳明、到泰州学派,要求始终在;为什么到明末会有黄梨洲(黄宗羲)的《明夷待访录》、唐甄的《潜书》等,你可以看到黄梨洲、唐甄很彻底地批判中国的政治制度绝对不行,天下是每个人的天下嘛。原则上,政治的主体要转到每个“有良知”的个人上来。这种民主思想的发展,后来因为“亡天下”而没有再进一步了,被满清打断了嘛。但是你可以看到晚明这些民主思想都是从儒家发展出来的,不是受传教士的影响。所以这种民主的因素在中国并不是太奇怪的,它一直都有,而且有很强的需求,到最后只是说它怎样落实到政治。

这里有个很有趣的故事,乾隆皇帝读到程伊川“天下治乱系宰相”、强调士大夫当以天下为己任的言论时,他就大怒,说你以天下为己任,那我皇帝算什么?事实上,像宋初时候的范仲淹、王安石、程伊川,他们当时就真的认为“士当以天下为己任”,相当程度上认同我跟皇帝共同治理天下。那个时代是孟子学相当流行的时候,加上科举制度的推行,每一个人都有这种共治天下的机会。你看那时的科举制度,社会阶层的流动是很明显的,相当大程度的文官,包括宰相那么高的官员,都是从底下阶层上来的。所以确实在中国的文化脉络底下,真的可以看得到有一种比较符合我们希望的那种现代思维,那种民主思维的趋势我认为当时就是有的。很多人讲中国那些王朝比较专制,特别是明清;可是话说回来,一方面明清的皇帝权力越来越大,但是相对之下,中国的社会也越来越大,形成了乡绅社会,社会大于国家,这也是从宋代以后慢慢形成的。

凤凰国学:最近大陆对传统文化越来越重视,包括正面肯定家风、家训、乡贤等对社会的建设作用。那么,儒家对当下政治的影响力到底有多大?就民间来说,儒家的复热会不会对社会治理的功效越来越大呢?

杨儒宾:我认为儒家如果在当代复苏,需要面对一个很重要的问题。现在中国崛起,假如兴起太强的民族主义,我觉得很危险。通常民族主义是被压迫者的武器,有侵略即有反抗,有反抗即有民族主义,帝国主义是现代的民族主义之母。但是现在已经没人想说要侵略中国了,现在的中国已经不是挨打的国家了。

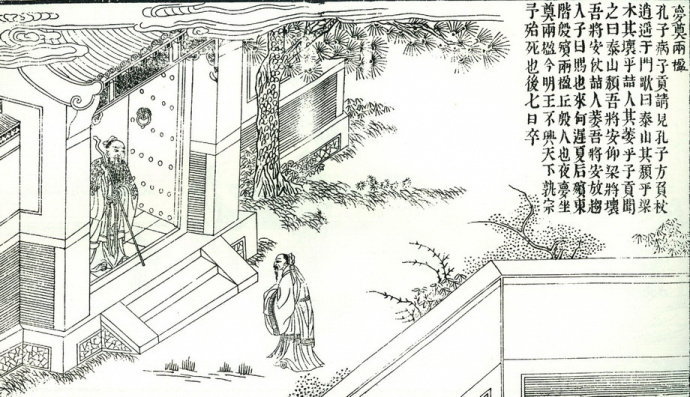

孔子临终梦奠两楹,曰“予始殷人也”(资料图)

前一两年因为有一大国老是借普世价值之论,行干涉他国内政之实,所以大陆有些人士反对“普世价值论”。我认为不妥,我说孔子就是普世价值主义者。孔子是殷人,他的家族跟殷商有极密切的联结,虽然后来逃到鲁国去,即使过了几代人,他们跟殷商后裔的宋国关系还是很密切。孔子可能长于宋,他的妻子也是宋人。可是孔子相当了不起的就是,他虽然是殷商后裔,但他自己跨越了民族的仇恨、界限,他找到了从殷商到周的文化联结,反而从民族的纠结中找到认定的普世价值,从礼乐文化中找到仁的价值,他认为自己继承的是周公,“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周”,他找到了自己认定的普世价值。

我根本上非常反对从民族主义来看待儒家的复兴。你如果把儒家的价值变成只对中国人有意义,那么在同一个儒家文化圈的韩国、日本、越南等,你如何去说服他们?自己划下了界限,人家为什么要加入你这个民族主义国家的文化阵营呢?

另外,现在中国的问题不是谈民族主义的时代,而应该谈中国贡献给世界怎样的价值,提出一种可以跟17到19世纪民主、自由、博爱、反帝等同样高度的普世价值,应该把儒家放到这个高度。从这个角度看,儒家如果到现在还有意义的话,应该回应世界,回应西方的民主制度。对于西方民主制度出现的问题和不足,儒家应该从哪里提供贡献。从这种前瞻的观点考量,我认为目前恰恰是儒家最好的机会,是儒家可能提供最大的贡献的时机。

孙中山先生手书“博爱”(资料图)

当代西方的民主出现了问题,已不仅是学术理论上的问题,这个事实上已经从新闻上看得到了。西方的社会事实就是把民主自由建立在那种纯粹以法理为中心的个人主义上面。举个很现实的例子,同样是发生金融危机,在东方你看亚洲金融危机时,韩国的百姓把自己的财产拿去捐献,那些老教授公务员工资都打了九折,但是没有人抗议,虽然他们骂政府也骂得一塌糊涂,可是对于政府(的做法)依然接受,大家共体时艰。可是你看希腊,要减一毛钱他们公务员都不愿意,这个是有问题的。怎么一个国家的债大家都不愿意承担呢?这个例子不是单例,症状很多,比如说犯罪现象在欧美就多一点。最近德国法兰克福学派的霍耐特主张:民主发展到现在,是出了些问题,需要更根本地反省到民主的基础,以前只讲积极的自由、讲消极的自由是不足的,还要讲社会的自由。就是说怎么让一个社会或者人相互有一种共感的能力,如果每一个都划清界限讲自由,在法理的框架下保障个人的权利,这个虽然是必要的,但是,有很大的问题。

个人对社会对公共的责任,还是需要的,而且要很自然的。所以民主制度讲到最后,会牵涉到的不可能只是法律的问题,还牵涉到文化风格,还有根本价值体系等问题。儒家就有这种相当强的符合当代社会的这种需求。从理论上来看,儒家特别讲究仁爱,这种仁爱就是讲相互之间关系的,这是儒家最基本的关怀。人的完成永远和人伦的美满一齐完成,人伦的一方受损了,我们也跟着受损。“相偶性”是“仁”的内涵,代表文化体系的“礼”也是“仁”的一环。儒家的“仁”和“礼”关系很紧密,虽然在历史的发展过程中这种关系也会受到破坏。儒家的这种道德的设想,是人与人、人与社会的连接很密切。所以这种情怀下,就使得儒家不太容易产生苍白的孤感的那种个体。这在传统中国大陆在韩国在港台都是这样的。

还有一个很值得留意的观察点,显示儒家提供社会自由、或者成为社会共识是有得天独厚的条件的,就是儒家价值作为一种人民必备的基本修养,从汉代以后逐渐成为了中国的共识。即是你是佛教徒道教徒,即使你有任何的宗教信仰,可大家都会认为儒家的这种修养是大家的共同修养。明末耶稣教会到中国来,他们也认同儒家的教化功能。你看台湾的读经运动,对读经运动帮助最大的,是佛教道教,许多寺庙借场地给读经运动用。南怀瑾、净空等这些佛道中人出的力量非常大。所以说在台湾把儒家经典作为教材,有人反对,但绝对不会是佛教道教中人,反而是一些政治意识形态的狂热者。如果在欧洲把《圣经》编入教材,那可不得了,别的教就要反对了。所以这就显示了儒家的这些东西让大家产生共识非常容易,对外的话至少可以使得社会更润滑。所以说儒家的这一套,我不会怀疑它对当下社会的作用。

杨儒宾,1956年生,台湾台中人。毕业于台湾大学,历任韩国外国语大学讲师,日本东京大学、九州岛大学及美国威斯康新大学访问学者,现任台湾清华大学中国文学系教授。

(本文经杨儒宾先生审定并独家授权凤凰国学发布,未经许可,请勿转载。文字整理:杨亢、周家琛、丁梦钰、闫瑞华、李志明;摄影:周家琛)

责任编辑:雅晴

【上一篇】【才让多吉】慈善立法不应管制个人网络募捐

作者文集更多

- 杨儒宾著作集 《儒家身体观》《从〈五··· 01-21

- 【杨儒宾】体用相待的本体论——道体论儒··· 11-24

- 杨儒宾 著《原儒:从帝尧到孔子》出版 08-05

- 杨儒宾教授《恍惚的伦理——先秦儒家工夫··· 10-08

- 杨儒宾教授《飞翔的精神:巫的工夫论》··· 09-27

- 杨儒宾《绝地天通:人如何出现于历史的··· 09-17

- 未蹑天根岂识人 :杨儒宾老师 “理学工··· 03-13

- 台湾学者杨儒宾:大陆新儒家的“光谱”应··· 11-03

- 【杨儒宾 祝平次】《儒学的气论与工夫··· 11-27

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行

微信公众号

儒家网

青春儒学

民间儒行