【王奇昌 金炳镐】对中国的民族与宗教区别的再讨论

对中国的民族与宗教区别的再讨论

作者:王奇昌 金炳镐

来源:《广西民族研究》2015年第3期

时间:孔子二五六七年岁次丙申四月廿六日甲寅

耶稣2016年6月1日

内容摘要:中国的民族与宗教有着密切联系,但两者有着很大的区别,且不能混同。在理论层面,民族更多的是基于历史,并没有天然的排他性,同时民族身份具有相对稳固性;宗教更多的属于思想领域,排他性较强,同时个体可以自由选择宗教信仰。在实践层面,假如将民族与宗教混同起来,就会忽略中国相当多民众不信仰宗教、不少民族内部有多种宗教信仰的事实,并与宗教信仰自由政策有一定背离,可能不利于和谐社会的构建及引导宗教与社会主义社会相适应。

关键词:民族 宗教 区别 和谐社会

Reconsideration on Differences between Ethnic Group and Religion in China

Wang Qichang, Jin Binghao

Abstract: There is a close association between ethnic group and religion in China; however they can’t be confused because of differences between the two. Firstly, ethnic group in China has no natural exclusion and tends to based on historical foundation, while having a relatively stability. Secondly, religion mainly belongs to ideological field and has more exclusion, while individual has unrestricted freedom to transfer religious belief. Therefore, it is wrong to confuse ethnic group with religion on the practical level, having no regard for the fact that quite a lot of people do not believe in religion. Furthermore, it can’t accord with freedom of religious belief, and threats to the construction of harmonious society and the guidance of religion to contemporary society.

Key words: Ethnic group; Religion; Difference; Harmonious society

对于中国的民族与宗教关系而言,学界多关注两者的密切联系[1],虽然注意到二者不能等同,但对二者的区别研讨并不是很多。在这其中,一些学者例如朗伟(1988),叶小文(1997)、周建新(2000)、秦裕华(2005)、龚学增(2007)、王颖(2008)、佟春霞(2010)、万明钢(2012)、张中复(2013)、扎西龙主(2014)等,从两者的历史渊源及前景、对社会的控制力以及与之相关的身份、认同等方面的差异进行了较为详尽的探讨[2]。不过介于一些地区出现某些宗教极端势力试图强化特定民族与某种宗教联系的新情况[3],从营造和谐社会和积极引导宗教与社会主义社会相适应角度系统探讨当前中国的民族与宗教的区别实属必要。基于此,笔者尝试结合两者的属性[4]以及现实情况,对该问题重新论述之。

一、理论层面民族与宗教的区别

从理论上而言,不能将民族与宗教混同。在笔者看来,两者至少有以下区别:(1)民族多关乎历史,而宗教多关乎个人的信仰,因此个人无法随意选择、转换民族身份,但可以相对自由地选择、转换宗教身份。(2)宗教信徒往往通过宗教组织而结合在一起,宗教组织内部普遍有分层的存在,对于佛教、天主教、伊斯兰教更是如此,而民族成员则多没有统一的组织,内部也很少有因血统的纯正程度等因素而产生的分层。(3)虽然不同宗教的情况并不一样,各种宗教的教义均具有或多或少的排他性[5]。介于当前宗教对信仰者的重大影响,这种排他性容易引发信仰不同宗教者之间的冲突,但民族没有天然的排他性,不同民族之间除了历史上素有积怨的情况外并没有天生的冲突。

需要说明的是,大多数中外学者都承认宗教的排他性。至于宗教宽容的产生,也更多的是由于外部环境的变化而不是宗教自身的原因。贝格尔指出,“在竭力对其领土实行垄断控制方面,新教徒和天主教徒一样凶狠”,宗教宽容是特定宗教无力控制局面的结果。[6]笔者曾做过一些归纳,在此就不赘述[7],本文侧重于论述第一、二点区别。

(一)民族身份和宗教身份的个体选择度

论及民族身份和宗教身份在个体选择度上的区别,首先要从定义谈起。现代意义上的民族(nation)概念诞生较晚,而且对于其定义一直争论不休。[8]按照安东尼·史密斯(Anthony Smith)的说法,对民族概念的定义可分为强调客观因素的和强调主观因素的。前者以斯大林的定义为代表:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”后者以本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)定义为代表:“它是一种想象的政治共同体——并且,它是被想象为本质上有限的(limited),同时也享有主权的共同体。”在他看来,这些定义并不完善,因此建议采用如下定义:“具有名称,在感知到的祖地(homeland)上居住,拥有共同的神话、共享的历史和与众不同的公共文化,所有成员拥有共同的法律与习惯的人类共同体。”[9]

这些定义有很大的差异,不过从中也可以得出:民族多关乎历史。自然,历史“可以被选择、失忆与重新建构”[10],历史渊源也往往难以考证,同时人类历史上不同群体的交往、通婚融合也颇为复杂,这导致两种情况:一是不同的民族往往很难截然分开,霍布斯鲍姆就有“假使区辨民族差异像赏鸟一样简单就好了”的感叹[11];二是个体在不同的情况下可能选择不同的民族身份。但是,建构、个人的选择并不是随心所欲的。例如,曾对世界产生重大影响的蒙古族的族源是众说纷纭的争论题目,但争论者基本上是依据历史文献、语言学、考古学和人类学资料,虽然这些资料如何解读存在很大争议。[12]王明珂曾指出,汉藏之间、汉与非汉之间实际上有一个漂移、模糊的群体边缘[13],但可供身处其中的人们选择的民族身份仍是有限的,在特定民族身份时也需要对历史的建构。

宗教的现有定义同样存在很大分歧。但不管何种定义,都如赵中辉所言:“定义极难下,但多少总与超自然有关,及论及生命终极意义者。”[14]与民族相比,宗教多关乎个人的信仰,个体可以随意选择、转换自己的宗教信仰。按照约翰斯通的说法,宗教定义大致可以分为侧重宗教会做什么的功能性定义和侧重宗教是什么的实质性定义[15]。虽然人类社会很早就有了宗教,特定宗教也会有着深厚的历史底蕴,例如佛教的经文、建筑往往会经历千年而犹存,忽必烈也有“朝代更易已不知其几,而天师剑印传子若孙尚至今日”之感叹[16],但个体在理论上可以在任何时候选择、转换自己的宗教信仰而不受历史的束缚。宗教信仰自由政策也为世界绝大多数国家所承认,并以法律加以保护。

(二)民族和宗教的组织与分层

上面列出的民族的几种定义都强调民族乃人们共同体的一种形式,但民族的组织程度往往没有宗教的组织程度高。虽然有宣称代表某一民族的文化组织、政治组织,但一般而言其成员不可能包括该民族所有成员。与之形成鲜明对的是,宗教往往是将全体成员或部分成员组织起来,成为不可忽视的社会团体。虽然基督教[17]等宗教的组织形式相对松散,但也有一定的组织。而天主教历史上就以组织严密著称,现今仍是组织研究的重要考察对象。

另外,民族内部一般而言并无分层的存在,但宗教内部的分层则是明显存在的。对于民族而言,纯正、非纯正的区分在某些民族中间有一定影响,但这只是个别案例,而且在现代社会中并无地位的差异。宗教则不同。许多宗教群体宣称在神或上帝面前人人平等,但宗教历史上除了对信仰者与非信仰者、被拯救者与不被拯救者作了明显区分外,还对群体自身之内进行了分层:第一种是对先知和一般信徒、宗教领袖与追随者进行区分,第二种是依据对宗教规范的忠实程度对追随者进行区分。[18]

对于第一种区分而言,先知和宗教领袖往往被给以赞美和崇敬。在历史上的一些时期,先知和宗教领袖还拥有相当大的世俗权力。就是到了今天,罗马天主教皇的训谕和绝罚仍对信众有着强大的影响力。而在中国,门宦制度仍在西北地区广泛存在,“教主”多为世袭,“口唤”(指示)制度仍有一定影响。[19]

对于第二种区分而言,在宗教内部往往给那些被认为“更为圣洁、更为知识、更有奉献”以相当高的声誉,但他们一般没有权力。至于那些被认为是“不虔诚”者,往往会遭受到来自宗教内部的压力,其程度则由全国范围或局部地区的宗教气氛浓厚与否等多种因素决定。

二、中国语境下民族与宗教的现实区别

上面所列出的三种区别在中国同样存在。但中国又有自己独特的国情特别是民族识别政策,使得个体民族身份是高度确定的。另外,虽然很多论者多关注中国民族与宗教的紧密联系,但随着时代的发展,多种宗教信仰共存于一个民族、无神论者和漠不关心者在各个民族的广泛存在都是不容忽视的现象。

(一)民族身份的高度确定与宗教身份的可转换性

民族一词传入中国之后,其意义有了明显的嬗变。特别是在民族识别之后,关于其译名的争论一直持续到现在。[20]而且据民族识别亲历者的回忆和后来学者的研究,当时并没有完全套用斯大林的民族四特征理论,自我意愿就是重要的考虑因素。[21]但不管学者对民族识别作出何种评价,民族识别之后的个体民族身份的固定是确凿无疑的。自1990年国家民委发布了《关于中国公民确定民族成份的规定》之后,更是如此。

与民族身份的固定相比,个体的宗教信仰则是可以转换的。所谓的本土宗教道教也不是一开始就有的。不少汉族民众信仰的佛教也是在东汉时期引入内地,后来才逐渐成为中国的本土化宗教。在历史上,蒙古族、藏族、维吾尔族等少数民族的主体宗教信仰也经历了较大的变迁。蒙古族曾经信仰萨满教,但逐渐接受了藏传佛教。藏族原来受苯教影响很大,后来藏传佛教占据了优势。[22]作为维吾尔族重要来源的南疆绿洲居民也曾经信仰佛教等多种宗教,对此《大唐西域记》有着生动的记载。至今南疆仍存克孜尔千佛洞和柏孜克里克千佛洞。而当前往往被视为“洋教”的基督教也为一部分中国人所接受。基督教多次入华,逐渐在中国站稳了脚跟。新中国成立之初基督徒约70万人[23],2003年达到了约1,600万人[24]。而根据中国社会科学院世界宗教研究所课题组2008-2009年的调查估算,中国内地现有2305万人(已受洗者1556万人,占67.5%,未受洗者749万人,占32.5%)[25],六十年间增长三十多倍。在这其中,既有汉族信仰基督教,也有少数民族信仰基督教。

(二)多种宗教信仰在一个民族内部的共存

在当今中国,多种宗教信仰在一个民族内部的共存非常普遍。姑且不论汉族,这种共存现象在少数民族中间也非常普遍。认为某个民族只信仰一种宗教既不合乎历史,也不合乎现实。且不说历史受儒学和佛教影响很深的朝鲜族有大量民众信仰基督教。就是通常被认为普遍信仰藏传佛教的蒙古族中有多种宗教成分共存,而普遍信仰伊斯兰教的维吾尔族的日常生活中中也有其他信仰成分的存在。

且不说内蒙古自治区之外的蒙古族,内蒙古蒙古族的宗教信仰状况也是多元的。除藏传佛教,基督教、伊斯兰教等宗教都有分布,传统的萨满教信仰也一直延续不断。敖包崇拜、九纛祭奠、祖先崇拜特别是成吉思汗崇拜也有相当影响。在阿拉善左旗及相邻地区、巴彦淖尔市,还有数千名信仰伊斯兰教的蒙古族。他们讲蒙古语,使用蒙古文,与其他蒙古族一样过农牧业生活,但信仰伊斯兰教,清真寺也由蒙古族的神职人员主持日常宗教活动。[26]

维吾尔族的情况稍微特殊一些。萨满教、佛教等历史上曾经信仰的宗教基本上不复存在[27],但仍有不少遗存。据有关学者的研究,被隆重庆祝的诺鲁孜节源自祆教;不少地区的维吾尔族仍有拜树祈子的风俗,一些树木例如长在喀什噶里(《突厥语大辞典》的作者)墓的古树被认为是能够治疗某些疾病的神树;维吾尔族仍有拜火的习俗,一些地方在结婚迎亲时仍要举行“拜火仪式”。[28]事实上,不少维吾尔族姓名中的阿依(月亮)、尤丽吐孜(星星)、古丽(花),也应该属于原始自然崇拜的残余。而在一个南疆村庄,一些村民在每天晨礼结束后还会走出清真寺排成一长排,集体面向东方即太阳的方向捧手祈祷,这应属于太阳崇拜的残余。该村民间为人驱邪治病、占卜、解梦、相面的“巴克西”就相当于古时候的萨满,他们为人祛病消灾时所跳的“皮尔洪”舞实际上就是古代的萨满跳神舞。[29]

(三)不信仰宗教者在各个民族中的大量存在

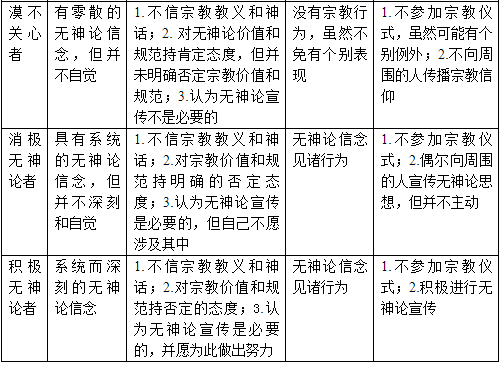

与世界上其他国家不同,中国在宗教信仰上的一个显著特点就是不信仰宗教者或对宗教淡漠者的广泛存在。外国学者对于如何根据宗教信仰划分民众有过一定的探讨。马太·多冈对宗教信徒以外的民众采取的是不信者、无所谓者、怀疑者、无神论者的区分体系[30]。前苏联学者德·英·乌格里诺维奇则根据“意识的一般特点”、“意识的经验特征”、“行为的一般特点”、“行为的经验特征”等因素将民众划分为积极无神论者、消极无神论者、漠不关心者、动摇者、信徒、虔诚信徒六类。笔者比较赞同他的划分方法,下面的《成年人信仰划分表》就是笔者在其《世界观群体示范类型学》基础上加以改动而成[31]。

成年人信仰分类表

(注:只要个体具备某一群体的多数特征就可以划入该群体。)

具体到某一宗教,也会有漠不关心者、动摇者、信徒、虔诚信徒之分。在现代社会,虽然不少民众的日常生活受到宗教的影响,但并不是宗教信徒。不少蒙古族民众就认为藏传佛教只是一种传统,自己并不信仰。[32]另外,还需要考虑到无神论者在中国的广泛存在。就是在宗教有着重大影响的藏族、维吾尔族中间也有不少共产党员。他们是藏族或维吾尔族,但并没有信仰宗教。

三、在中国不对民族与宗教进行区分的风险

如上所述,民族与宗教存在着相当差别,不对民族与宗教进行区分既忽略相当多民众不信仰宗教的事实,也忽视了宗教与冲突的一定关联,并且推动了民族与宗教的合一,不利于和谐社会的构建,不利于引导宗教与当代社会相适应。在一些宗教极端势力正在采用各种手段极力扩展宗教在特定民族的影响的今天,更是需要将民族与宗教区分开来。

(一)不利于和谐社会的建构

长期以来,学界往往认为虽然世界范围内与宗教相关的冲突并不少见,但中国的宗教之间一直是和谐的。不过这一观点并不完全符合事实,也遭到一些学者的质疑。刘廷芳认为中国历史上“佛教入华起几多儒佛之争。回教入华,奉教者与非奉教者界限之森严”,并提出“现在国内各种融合各教的运动是否因为各教本身衰弱,不能独立引入的结果?或是中国民族真富于‘选集’的趋向?”的疑问。[33]唐君毅则认为中国历史上存在着宗教战争:“太平天国,可说是变相的基督教与儒教之战争。而义和团则是民间的道教与基督教之战”。 [34]他进而指出,如今台湾地区也有宗教之间的冲突:“台湾近年来,亦有各教信徒锐增的情形,其中亦有基督教与佛教的冲突。”[35]

应该说,这些质疑并非毫无道理,我们不能认为在当代中国就没有爆发宗教冲突的可能。姑且不论边疆地区历史上发生的与宗教直接相关的冲突,如西藏地区的苯教与藏传佛教之争、新疆地区伊斯兰化过程中喀喇汗王朝和佛教诸王国的百年战争,内地也不能就没有与宗教直接相关的冲突。这有大量的事例可为佐证。例如,学界对苏四十三事件的性质有很大争论,但可以肯定起因与伊斯兰教中的新教、老教之争有关。[36]特别是到了晚清时期,在清政府基本上约束不住基督徒等诸多因素的作用下,中国的基督徒就与非基督徒产生了不少矛盾乃至冲突。在20世纪90年代,宁夏还出现了因宗教纠纷而导致的回族内部流血冲突,数十人死亡,政府被迫出动大量警力,将冲突双方一律缴械,并付出了大量的努力,才制止了冲突。[37]换而言之,在中原王朝的历史上,由于王权比较强大及其强力控制,宗教之间相对相安无事。这并不意味在中国宗教之间、宗教信徒与非宗教信徒之间的和谐就会自动实现。

与此同时,从世界的情况来看,20世纪90年代之后民族主义思潮在世界范围内抬头,但民族的建构过程也往往蕴含着社会冲突的风险。虽然中国的民族关系基本上是好的,历史上也有广泛而深入的交流,不像国外一些地区的民族之间历史积怨颇深,但绝不能掉以轻心。在默顿看来,宗教所谓的维系作用其实更多的是对更大的团体团结的破坏。[38]如果将宗教与民族结合起来,就更容易强化边界意识。有研究者就指出基督教强化了部分朝鲜族民众的边界意识。[39]中国民族呈大杂居、小聚居的局面,边界意识的加强绝非好事。更重要的是,当前中国正处于矛盾相对多发期,社会矛盾的“触点”增多、“燃点”降低,与民族相关的冲突、与宗教相关的冲突也开始出现。如果再主动推动民族与宗教合一,就为若干冲突的发生提供了群体基础,不利于和谐社会的构建。

(二)不利于积极引导宗教与社会主义社会相适应

积极引导宗教与社会主义社会相适应(以下简称“积极引导宗教”)是中国共产党解决宗教问题的重要指导方针之一。积极引导宗教是很有必要的,对于此点学界讨论颇多,笔者就不赘述。但积极引导就绝非易事,毕竟宗教属于意识形态,很难引导;再加上宗教与社会主义意识形态存在一定张力,一些国外势力也一直没有放弃利用宗教干涉中国内政甚至颠覆社会主义中国的企图,这也增加了积极引导的难度。可是,不对民族与宗教进行区分极易加强宗教的地位,会将特定宗教变成某个或某些民族的事情,从而使得支持宗教界人士和信教群众“努力对宗教教义作出符合社会进步要求的阐释”、“同各族人民一道反对一切利用宗教进行危害社会主义祖国和人民利益的非法活动,为民族团结、社会发展和祖国统一多作贡献” [40]的工作遇到很大的阻力。

而且当前各个群体都比较重视自己的传统文化。如果将民族与宗教混同起来,可能会产生两方面不良影响:一是面对宗教的消极方面,一些人也会打着维护民族传统文化的旗号来拒绝改变;二是政府会出于维护传统文化等多种考虑在政策上对宗教加以倾斜,如在经济上加以投入、赋予宗教界人士一定的政治地位,这会变相地加强宗教的影响力,促进民众倾向于宗教。有研究者指出,少数民族优惠政策使得包括四川不少从前自称汉人而称上游村寨人群为“蛮子”的人群认同为少数民族或攀附少数民族身份,虽然他们的选择也有一定的依据[41]。一旦特定宗教在学理或政策上被视为某一群体的特征或符号,也有可能产生类似的效果,使得上面所提到的一部分“虔诚信徒”和“信徒”可能走向狂热,“消极无神论者”和“积极无神论者”受到更大的压力。

需要注意的是,在一些地区如新疆,宗教保守主义的思潮有所扩大,部分宗教极端分子开始向不信仰宗教或者宗教信仰比较淡薄的民众施压,并逐渐演化出“见面不握手,有病不看望,有事不帮忙,过节不拜访,死后不送葬,相互不结亲”的六不手段。[42]不得不承认的是,这些年来个别维吾尔族民众的生活在这些做法的影响下开始改变。2013年的一些报道表明,南疆个别地方一些人以伊斯兰教的名义禁止维吾尔族传统歌舞,婚礼上唱歌跳舞也被禁止。[43]妇女也蒙上了面纱,一些年轻人留着本应年长者才有的胡须。[44]这无疑是在强化维吾尔族与其他民族的边界。如果不对民族与宗教进行明确区分,就不利于有效遏制这种现象,从而不利于各族人民团结一致共同建设社会主义。

1982年中共中央第19号文件指出:“一定要善于具体地分析各个民族和各种宗教的不同情况,善于体察民族问题与宗教问题的区别和联系。”无论是理论上还是现实中,民族与宗教都有很大区别:民族多关乎历史,没有天然的排斥性,是相对固定的;宗教多关乎个人信仰,具有排他性,个人可以自由选择;随着时代的发展,特定民族的成员可能有多种宗教信仰,也有不少成员是无神论者。与此同时,当前我国当前正处于矛盾相对多发期,需要努力实现社会和谐及平稳发展,尽力化解矛盾、减少冲突。从世界范围来看,民族、宗教都有很大影响,但不少冲突也因民族、宗教而起或与其相关。特别是虽然宗教可以促进社会和谐,但也容易在不同群体之间特别是不同民族之间强化边界乃至制造冲突,因此不能主动推动民族与宗教的合一。而且当前一些地区确实也出现了将特定信仰与某个民族结合的情况。基于此,在无论从理论上还是实践上都需要对民族与宗教加以区分,否则很可能会不利于在多种宗教并存、多个民族杂居的中国建构和谐社会,也不利于积极引导宗教与社会主义社会相适应。

【作者简介】

王奇昌(1982-),男,蒙古族,河南南阳人,内蒙工业大学讲师,硕士生导师,中国社科院宗教所博士毕业,主要从事民族理论及宗教学原理研究,呼和浩特(010080)。

金炳镐(1950-),男,朝鲜族,黑龙江延寿人,中央民族大学教授,博士生导师,首届全国高等学校教学名师,主要从事民族理论、民族政策、民族关系研究,北京(100081)。

【注释】

[1] 以牟钟鉴为首的一批学者对此着力甚多。参见牟钟鉴主编:《民族宗教学导论》,北京:宗教文化出版社,2009年版。

[2]参见朗伟:《略论民族与宗教的区别和联系》,《西藏研究》,1988年第2期;叶小文:《当前我国的宗教问题——关于宗教五性的再探讨》,《世界宗教文化》,1997年第1期;周建新:《中国穆斯林身份界定的两点问题讨论》,《回族研究》2000年第1期;秦裕华:《区分民族文化认同与宗教认同》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》,2005年第2期;龚学增:《民族与宗教关系述要》,《西南民族大学学报(人文社科版)》,2007年第1期;王颖、秦裕华:《关于新疆民族文化认同与宗教认同》,《新疆大学学报(哲学•人文社会科学版)》,2008年第6期;佟春霞:《从宗教意识的淡化管窥民族认同——以湖南桃源县回维村翦姓维吾尔族为例》,牟钟鉴、赵宝明主编:《西北民族论丛》第7辑,北京:中国社会科学出版社,2010年版,第287-297页;万明钢、高承海:《宗教认同与民族认同对民族交往态度的影响——基于藏族、回族和东乡族大学生的数据分析》,《西北师大学报(社会科学版)》,2012年第5期;张中复:《历史记忆、宗教意识与“民族”身份认同——青海卡力岗“藏语穆斯林”的族群溯源研究》,《西北民族研究》,2013年第2期;扎西龙主:《民族与宗教:重叠,或包含,或超越?——兼谈“藏回”的民族身份认同》,《青海社会科学》,2014年第4期。

[3]参见阿扎提•苏里坦:《坚持以现代文化为引领弘扬维吾尔族优秀传统文化》,《新疆日报》,2013年8月13日,第1、2版;乌斯曼•斯马义:《打着宗教幌子反对艺术 就是反对人类文化》,《新疆日报》,2013年8月23日,第1版;艾力提•沙力也夫:《传承维吾尔族开放包容、吸收借鉴先进文化的优秀品德》,《新疆日报》,2013年8月30日,第1版。

[4]民族、宗教都为复杂的社会现象。本文侧重论述区别。关于民族、宗教属性的系统论述,可参见金炳镐:《民族理论通论》,北京:中央民族大学出版社,2007年版;吕大吉:《宗教学通论新编》,北京:中国社会科学出版社,1998年版。

[5] 不同宗教的情况并不一样,但都具有一定的排他性。下面的“民族的非排他性与宗教的排他性”部分有详细的论述。

[6] [美]彼得•贝格尔著,高师宁译:《神圣的帷幕——宗教社会学理论之要素》,上海:上海人民出版社,1991年版,第161页。

[7] 详见王奇昌:《温情的幻想——从宗教学的角度看<身份与暴力:命运的幻象>》,《世界宗教研究》,2011年第5期;王奇昌:《从宗教社会学的视角看宗教与社会相适应》,《世界宗教研究》,2012年第5期;王奇昌:《此市场非彼市场——对宗教市场论的再讨论》,《世界宗教文化》,2014年第3期。

[8] [英]霍布斯鲍姆著,李金梅译:《民族与民族主义》,上海:上海人民出版社,2000年版,第2页。

[9] [英]安东尼·史密斯著,叶江译:《民族主义——理论、意识形态、历史》,上海:上海人民出版社,2011年版。其中斯大林民族定义的译文参照《斯大林全集》第二卷,北京:人民出版社1953年版,第294页;安德森的译文参照[美] 本尼迪克特·安德森著,吴叡人译:《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,上海:上海人民出版社,2005年版,第6页。

[10] 王明珂:《羌在汉藏之间——川西羌族的历史人类学研究》,北京:中华书局,2008年版,《前言》,第4页。

[11] [英] 埃里克·霍布斯鲍姆著,李金梅译:《民族与民族主义》,上海:上海人民出版社,2000年版,《序言》,第5页。

[12] 亦邻真:《中国北方民族与蒙古族族源》,《内蒙古大学学报(哲学社会科学版)》,1979年Z2期。

[13] 王明珂:《羌在汉藏之间——川西羌族的历史人类学研究》,北京:中华书局,2008年版,《前言》,第10-11页。

[14]赵中辉编:《最新实用神学名词辞典》,台北:基督教改革宗翻译社,1983年版,第318-319页。

[15][美]约翰斯通著,尹今黎、张蕾译:《社会中的宗教——一种宗教社会学》,成都:四川人民出版社,1991年版,第24页注1。

[16]宋濂等撰:《元史》,北京:中华书局,1976年,第4526页。需要说明,有学者认为天师剑印应是晚唐五代时期才出现的,不过她也承认天师剑印传至今日足见其传承之久。参见吴真:《正一教权象征“天师剑”的兴起与传说》,《华南师范大学学报(社会科学版)》,2014年第3期。

[17] 这是狭义的基督教用法。现在中国内地学界更倾向于用“基督宗教”来通称基督教和天主教。所以本文不采用“基督新教”这一说法,而使用“基督教”一词。

[18] [美]约翰斯通著,尹今黎、张蕾译:《社会中的宗教——一种宗教社会学》,成都:四川人民出版社1991年版,第234页。

[19] 李维建:《2009年中国伊斯兰教概况和对近年来中国伊斯兰教门宦的分析》,金泽、邱永辉主编:《中国宗教报告(2010)》,北京:社会科学文献出版社,2010年版,第69-88页。

[20] 纳日碧力戈:《“民族”百年回眸》,《广西民族研究》,2002年第6期。学者普遍认为,找不到合适的英语词汇来翻译中国的“民族”一词。在诸多学者的呼吁下,Minzu一词开始被逐渐采用。例如,中央民族大学一开始被翻译为“Central University of Nationalities”,现在则为“Minzu University of China”。

[21] 参见费孝通:《关于我国民族的识别问题》,《中国社会科学》,1980年第1期;马戎:《中国的民族问题与20世纪50年代的“民族识别”》,《西北民族研究》,2012年第3期。

[22] 对于苯教是不是佛教,学界仍有争论。参见李菁:《西藏、藏传佛教的真实与传说——专访中国人民大学国学院副院长沈卫荣》,《三联生活周刊》,2013年第34期。不过苯教即使属于佛教,也与现在所说的藏传佛教有很大差别。

[23] 王作安:《中国教会发展中面临的挑战》,《中国宗教》,2006年第2期。

[24] 王作安:《宗教的社会责任:以我国内地基督教为例》,《中国宗教》,2003年第12期。

[25] 中国社会科学院世界宗教研究所课题组:《中国基督教入户问卷调查报告》,金泽、邱永辉主编:《中国宗教报告(2010)》,北京:社会科学文献出版社2010年版,第191页。

[26] 宝贵贞:《近现代蒙古族宗教信仰的演变》,北京:中央民族大学出版社,2008年版,第143-195页。

[27] 南疆的且末县在20世纪初期,仍有少量佛教徒活动。参见且末县地方志编纂委员会编:《且末县志》,新疆人民出版社,1996年版,第461页。

[28] 姚维、阿依先·肉孜:《新疆维吾尔族民俗中的多元文化要素——兼谈宗教的社会功能》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2004年第4期。

[29] 张国云:《维吾尔人宗教生活的人类学考察》,博士学位论文,中央民族大学,2006年,第39-46页。

[30] [法]马太·多冈著,任琦译,:《西欧宗教信仰的式微》,《国际社会科学杂志(中文版)》,1996年第3期。

[31] 参见[苏]德·莫·乌格里诺维奇著,王先睿译:《宗教学引论》,上海:上海人民出版社,1992年版,第157-159页。

[32] 中国社科院2010年国情调研重大项目“我国的边疆稳定与民族团结”项目组:《关于我国的边疆稳定与民族团结的调研报告——基于对内蒙古、西藏、新疆三个自治区的实地调研》,内部资料,2011年,第49页。

[33] 刘廷芳:《为本色教会研究中中华民族宗教经验的一个草案》,张西平、卓新平主编:《本色之探——20世纪中国基督教文化学术论集》,北京:中国广播电视出版社,1999年版,第345页。

[34] 唐君毅:《中国人文精神之发展》,桂林:广西师范大学出版社,2005年版,第277页。

[35] 唐君毅:《中国人文精神之发展》,桂林:广西师范大学出版社,2005年版,第280页。

[36] 参见胡山:《苏四十三起义说辩》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》,1989年第3期;马志荣:《再论苏四十三事件的性质》,《西北民族研究》,1993年第1期。

[37] 叶小文:《当前我国的宗教问题——关于宗教五性的再探讨》,《世界宗教文化》,1997年第1期。

[38] [美]罗伯特·K.默顿著,唐少杰等译:《社会理论和社会结构》,南京:译林出版社,2008年版,第102页。

[39] 李海淑:《宗教认同与民族认同的互动——以延边朝鲜族自治州朝鲜族基督教为个案》,牟钟鉴、赵宝明主编:《宗教与民族》第4辑,北京:宗教文化出版社,2006年版,第194-203页。。

[40]江泽民:《论宗教问题》,《江泽民文选》第3卷,北京:人民出版社,2006年版,第387页。

[41] 王明珂:《羌在汉藏之间——川西羌族的历史人类学研究》,北京:中华书局,2008年版,第285页。

[42] 莫红梅:《多民族国家视域下的公民身份与国家认同》,《教学与研究》,2010年第9期。

[43] 乌斯曼•斯马义:《打着宗教幌子反对艺术 就是反对人类文化》,《新疆日报》,2013年8月23日第1版。

[44] 艾力提•沙力也夫:《传承维吾尔族开放包容、吸收借鉴先进文化的优秀品德》,《新疆日报》,2013年8月30日第1版。

责任编辑:葛灿