【柯小刚】人民的天下:《诗经·七月》的王业

《七月》序云“陈王业也”,然而《七月》诗中既无王侯将相,亦无文治武功,只有衣食稼穑、四时农事、桑麻狩猎,以及蟋蟀和仓庚的鸣叫、采桑女的惆怅和年终祝酒的欢欣……一切有名的人物和载诸史籍的伟大功业都在此销声匿迹,只有人民的生机遍布大地,象无名的野草一般蓬勃生长,汹涌蔓延。如此,乃是王业也,非霸业也。

【柯小刚】爱与起兴:《诗经》情教发微

爱与自由是现代人最为珍爱的价值,但也是被现代性扭曲得最为严重的古典遗产。爱的欲望化、自由的功利化,正在使爱与自由成为奴役和自我奴役的最新形式。重读古典也许有助于反思今天的偏见何以遮蔽本源,以及古人的洞见何以富有启发。

【柯小刚】焦循论“异端”及其对当代儒学的启发意义

通过《论语》《孟子》《中庸》经义梳理,焦循指出“攻乎异端”的本义在兼存不同意见、权衡两端而用其中的中庸之道,以及通过“执两用中”而达至的“一以贯之”“善与人同”的溥博通达,而不是在后世儒学中常见的那种教条主义的、片面排外的狭隘倾向。

-1.jpg!cover_160_120)

【柯小刚】齐家如何平天下?张祥龙对特朗普的预见和对黑暗森林法则的破解

今天重读张老师的《孔子的现象学阐释九讲》,很惭愧地发现,这本书虽然是我自己向他约稿并出版于我主编的“经典书写”丛书中,但当我再次翻开此书,却发现几乎就像没读过一样。

【柯小刚】他的时间终结了,他的时间刚刚开始:张祥龙《尚书·尧典》阐释及其政治···

人类政治生活之美,无如《尚书·尧典》所示者;《尚书·尧典》之美,无如张祥龙先生所解者。《尚书大传》载孔子对颜渊曰:“《尧典》可以观美。”其美,人皆见之;而其美之何以美,非张祥龙先生之解,至今犹然蔽之不显矣。

【柯小刚】至情至性:重温张祥龙老师最后的论学影像

是啊,人生的痴情……在张老师那里,恐怕没有比对孔子的痴情更痴的痴情了,连最后的岁数都一样……

【柯小刚】儿童教育与爱的主体间性:《诗经·子衿》中的你我

“一日不见,如三月兮”:这次是真的快三个月了,自从那天在学校里见最后一面以来。听说明天儿童节,上海的部分学校部分年级要恢复面授教学了。此时读《子衿》,上海的老师们应该会有很多感触罢?

【柯小刚】杜甫诗的儒家解读

儒家之为儒家的根本规定在于天人之际的仁性感通,这与诗之为诗的本质有着本原性的深刻关联。从儒家思想出发重读杜甫,思考何谓“诗史”,可以克服西方诗学加诸中国诗歌传统的“抒情诗”偏见。

【柯小刚】间性的觉知:庖丁解牛的触觉与心斋的听觉

“听之以气”是一种间性的觉知。普通觉知是对象化的物之觉知,情随物迁,是谓“听之以耳”;其次有心灵的“格式塔”,可以先天图式补足整全,看到现象背后的真实,但也难免师心自用,是谓“听之以心”;如果既非对象化于物,亦非执着于我,而是在物我之间建立随机生发的对话,使物我相生,时时觉知于其“间”,且以“间”觉之,与之共鸣共振共感,···

【柯小刚】无名的天下:《诗经·黍离》中的春秋微言

若沿着“家国天下的关系”这一思想线索,就会发现《王风》诸篇恰好处在一个行将变革的时代转折点,不仅家国天下之间的关联在松动,国之为国的本义以及国所负有的天下之义也已然丧失。而《春秋》有着与《王风》相似的历史处境。在这个意义上,《诗》之降王为风,《春秋》之借始于文王正月,皆是出于天下之义的问题意识。进而可知,《黍离···

柯小刚著《诗之为诗——诗经大义发微卷一》出版暨绪论节选

现代学科划分常把《诗经》归作文学、文献学和历史学的研究对象。于是,《诗经》作为经书的意义被遗忘,《诗经》所承载的诗教传统亦因之而断绝。本书拟从齐、鲁、韩、毛四家诗说及宋明诸家《诗经》阐释出发,结合当代问题意识,重新激活《诗经》经学阐释的诗教义涵,回应时代问题。通过大义发微式的经典解释工作,作者希望能把《诗经》···

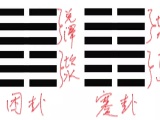

【柯小刚】道与迹:《诗》《易》《春秋》的古今之思

回顾经典所载的“古今之变”关键时刻,会非常有助于今天思考古典与现代的关系问题。回溯文明创始的最初时刻,亦将有助于深化古今关系的思考。所以,本文拟从这两个方面做一点探索。

【柯小刚】孟子“苗喻”与活化古典的生命教育

一个真正的教师对于其所教育之事,对于自己身心修养的提高,以及对于学生成长的生命关怀,既要念兹在兹,无一息忘怀,又要从容以待,待其自然生长,无一刻遽迫强求,这便是“勿忘勿助长”的中庸之道。孟子以“苗喻”来阐明的古典教育思想,其关键要害便在于此。

【柯小刚】全球化的蹇难:如何突破美国封堵?听听《易经》和孔子的忠告

从全球化的历史到逆全球化的对策,说来也简单:就是当年人家要跟我们做生意,我们不干,他就弄鸦片毒品和船坚炮利来打;今天我们要跟人家做生意,人家不干,我们既不能贩毒,也不应发动流氓战争,而是应该象孔子告诫的那样,身处蹇难则“反身修德”,自强不息,徐以图之,等待时机。唯其如此,才能给自己带来最后的强大,给人类带来最后···

-6.jpg!cover_160_120)

【柯小刚】清明读《凯风》:抚过棘刺的南风会痛吗?

今天要分享的文章是多年前在同济讲《诗经·凯风》的讲稿,以及去年在无锡国专诗经会讲中的一些思考(点击蓝色链接可查看详情)。以此纪念我的母亲(参拙文《漂泊在家乡的土地上》),以及,献给天下所有劬劳而圣善的母亲。

.jpg!cover_160_120)

【柯小刚】新型瘟疫与现代生活:陀思妥耶夫斯基《罪与罚》中的杀人与瘟疫

该得到的尚未得到该丧失的早已丧失——海子

【柯小刚】正之的工夫:《论语·为政》读解及书法经验的印证

刚收到中山大学周春健兄寄来的四书论文集,见刊拙文《正之的工夫:<论语·为政>前八章读解》,是前年在一门研究生课上写的。那年的课带学生读了《学而》《为政》,分别形成两篇文章。

【柯小刚】活埋的永生:沪上纪念王船山诞辰四百周年座谈会致辞

“活埋”的决断使船山的生命打成了一片。如此获得的整全生命,无论长短,都是长久的。否则,即使长寿,也是短的。如此打成一片的学问,无论经史义理汉学宋学,都是为己之学。学而已矣,其乐无穷。否则,经史义理相互龃龉,汉学宋学顾此失彼,支离破碎,“道术将为天下裂”,“与接为构,日以心斗”,苦不堪言。孔颜所乐何事?船山所埋何物?···

-12.jpg!cover_160_120)

【柯小刚】安大简《诗经》怎么没把淑女变成妖精呢?

最近关于安徽大学藏战国简《诗经》的文章刷屏。媒体都在欢庆:又找到了新的证据,证明传统经学的“道德化解释”是不可靠的。

【柯小刚】“对我来说,学问和教育从来是同一件事情”

“对我来说,学问和教育从来是同一件事情”